日銀買う国債は「借金でない」?

この30年のニッポン経済の凋落は、財務省が「財政均衡主義」を”教義”に掲げ、カルト教団のように政治家と国民を洗脳した結果だと批判している。教義にそって消費税と社会保険料を上げたため、国民の手取りが目減りして消費が低迷し経済停滞をもたらしたとの見立て。「国債は日銀が買い上げている限り借金ではない」「消費税は上げず国債増発で賄うべきだった」との財政論が評価の分かれ目だろう。旧大蔵省への”私憤”が隠し味になっている。

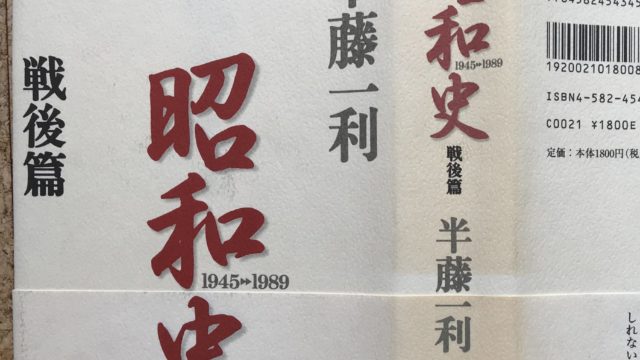

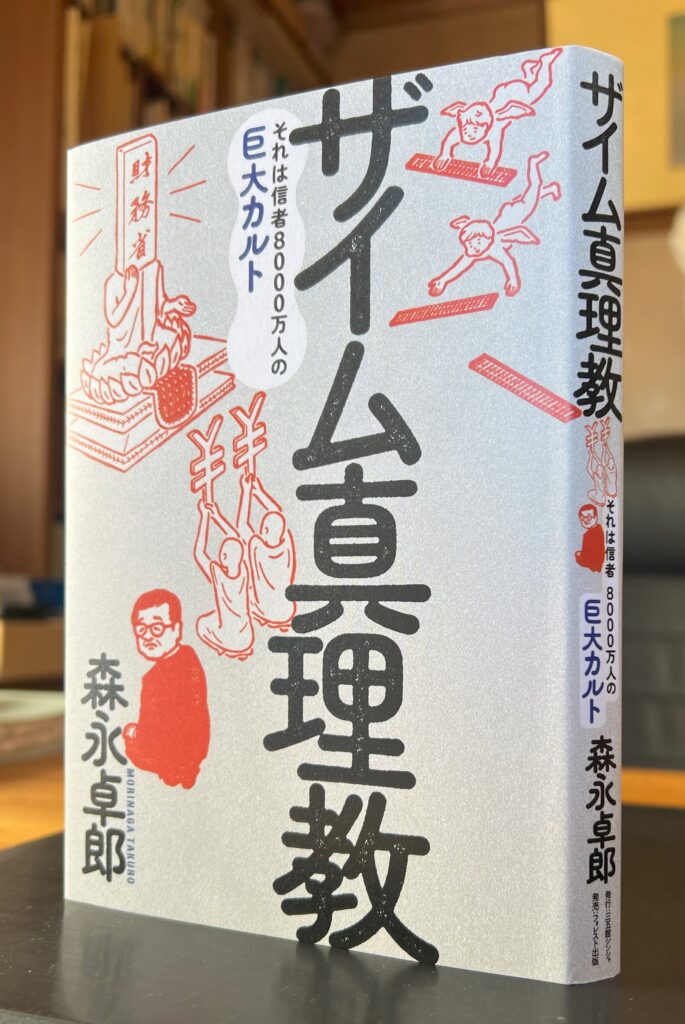

(三五館シンシャ、2023年6月1日発行)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■財政均衡主義と財務省の「カルト化」

「財政均衡主義」は、財政支出を税収の範囲内におさめなければ国はいずれ破綻してしまう、という理念だ。財務省(旧大蔵省)が予算編成で貫いてきた基本姿勢である。一般常識からしてもわかりやすく、まっとうに思える。

それは筆者もまえがきで「われわれの暮らしになぞらえると、至極当然だと理解しやすい」と認めている。ぼくもこの本を読むまでは、疑問を感じてこなかった。

しかし筆者は、ことが国家の財政になると、この均衡主義は短期的にも長期的にも間違い、と言い切る。それなのに政治家も国民も疑問を抱かず、大筋で財務省の理念に沿ってきた。

最大の原因は、旧大蔵省時代を含めて、財務省が40年間布教につとめてきた「財政均衡主義」という教義が、政治家や国民からメディアにいたるまで深く浸透してしまったためだと考えている。国民全体が財務省に洗脳されてしまったのだ。

最近、ネットの世界では「ザイム真理教」という言葉が頻繁に使われるようになった。財務省は宗教を通り越してカルト教団化している。その教義を守る限り、日本経済は転落を続け、国民生活は貧困化する一方になる。

(p6「まえがき」から)

うーん、これはとんでもない”くせ球”だ。ストライクかボールか、はたまた暴投か。ぼくに見極められるのか、ストライクゾーンなら打ち返せるのか、まったく自信はない。それでもぼくなりに整理し、考えてみようと、読み進めた。

■ニッポン経済 30年の凋落

「財政均衡主義」批判で、ぼくがもっとも関心を向けたのは「失われた30年」との関係だった。世界におけるニッポン経済の立ち位置は、バブル崩壊後のおよそ30年、ずっと下がり続けている。筆者はこうまとめている。

1995年には世界の18%を占めていた日本のGDPが、いまや6%を切る始末だ。先進主要国のなかで最高に近かった日本の賃金は、いまや主要国中最下位になっている。一人当たりGDPでみると、日本はすでに香港よりも2割も低くなっており、韓国にも抜かれた。中長期的には、中国にも抜かれるだろう。(P119)

「ニッポン凋落」を嘆く声は、アベノミックスの評価やコロナ対策をめぐる議論のなかで、どんどん大きくなってきた。ぼくが理解できた限りでは、いくつもの要因が挙げられてきた。

- 少子高齢化による労働人口減

- 年功序列など旧来制度の残り

- 挑戦心や起業マインドの弱さ

- 技術革新のスピード鈍化

- 賃金上昇より雇用を優先

増税と社会保険料 アップが「主因」

しかし筆者は、こうした要素にも言及しつつ、矛先を財務省のかじ取り、それも原理原則に向ける。

日本経済が成長できなくなった最大の理由は「急激な増税と社会保険料アップで手取り収入が減ってしまったから」だ。

使えるお金が減れば、消費が落ちる。消費が落ちれば、企業の売り上げが減る。そのため企業は人件費を削減せざるを得なくなる……という悪循環が続いたのだ。

ザイム真理教は、国民生活どころか、日本経済まで破壊してしまったのだ。 (P135)

消費税導入から33年 家計手残りは年18万円減

日本が消費税を導入したのは1989(平成元)年だった。その後も税率は次のように段階的に引き上げられてきた。

- 1989年~ 3%

- 1997年~ 5%

- 2014年~ 8%

- 2019年~ 10%

「急激な増税と社会保険料アップ」と「手取り収入減」の関係を示す表(P134、写真①)に、ぼくはひどく驚いた。日本人の家計の平均値について、消費税導入前の1988年度と、現在の2021年度とを比べたものだ。

世帯主収入は33年で12%しか伸びなかった

でも直接税(所得+住民)も7%の伸びだけ

だが社会保険料(年金、医療、介護)は2.1倍

このため手取りは3.8%しか増えなかった

そして消費税を払うと手残りは年18万円減

この数字、総務省の「家計調査」がもとだというから、目新しいものではないのだろう。でもぼくは初めて「手取り収入の33年推移」を統計数字で見た。この間はぼくも勤めていた。給与明細を見るたびに、源泉徴収される社会保険料の比率が年々高くなっていったのを思い出す。そういうことだったのか……。

とはいえ、財政支出の使い道が極めて大事で、その財源をまかなう措置として、消費税と社会保険料のアップがだれからみても「やむをえない選択」だったとすれば、財務省批判にはつながらない。ここから先の論理展開が、この本の白眉だ。

■隠れた財源「国債は通貨発行益」

疑問を抱えながら行きつ戻りつ、読み進めると、どうやらキーワードは「通貨発行益」らしいとわかってきた。文字通り、通貨の発行者が得る利益のこと。筆者はわかりやすい例として、江戸幕府や明治の新政府、戦時中の日本軍をあげている。

しかし現在の日本通貨は日銀が発行しているから、政府に直接「益」は入らない。国債を日銀に直接引き受けさせる手法は「財政ファイナンス」と呼ばれ財政法で禁じられている。だから日銀は、主に銀行が保有している国債を買っている。その銀行は国から直接国債を買っているのだから、経済的な効果は「直接引き受けとほとんど変わらない」。

それに続く論理展開にぼくはいちばん目を凝らした。国債と日銀の関係にかかわる次のくだりだ。

そこで日銀が国債を買って、それを満期が来るたびに借り換えて、永久に日銀が保有し続けたら、何が起きるだろうか。

永久に借り換えるのだから、元本を返済する必要はない。一方、日銀が持っている国債にも政府は利払いをしなければならないが、日銀に支払った利息は、ごくわずかの日銀の経費相当分を差し引いて、国庫納付金として、ほぼ全額が政府に戻ってくる。つまり、国債を日銀に買ってもらった段階で借金は消えるのだ。

(中略)

日銀に国債を買ってもらった分は、政府は利益を得たのと同じことになる。私はそれを「通貨発行益」と呼んでいるのだ。(p67)

えっ、借りたお金なのに国なら返さなくてもよい? 日銀が永久に持ち続けるなんてできる? 日銀や国は倒産しない? 株や為替が暴落しない? 利息のほとんどは国庫に戻ってくるってどういうこと? ……さまざまな疑念に頭がぐちゃぐちゃになっているうちに、まえがきにあった結論が蘇った。

■税収不足「国債で賄えばOK」

消費税率を5%に下げることの財政負担は14兆円にすぎないから、その税収不足を国債発行でまかない、それを永遠に続けることはまったく問題がない。私にとっては、とても簡単な仕掛けなのだが、なぜか多くの人にそれが伝わらない。(6ページの「まえがき」から)

消費税を上げずに、その分を国債の増発でまかなっても、国の借金にはならない……。そんな”うまい話”があるのだろうか。「永遠に続ける」なんてありえるのか。欧米のほかの国でも通用する理論なのだろうか—。

筆者は、太平洋戦争中の戦時国債の発行額を今の物価にして換算して5000兆円とみる。1935年から1947年までの年平均物価上昇率を43%とはじき「ハイパーインフレとよべるほどの上がり方ではない」。いま日銀の保有国債は500兆円だから「まだまだ行けそうなことは見当がつく」と楽観論を示している。

さらに2013年3月からの「アベノミクスの異次元金融緩和」を検証しこう書く。

2016年までは宣言通り、80兆円程度の国債を毎年日銀が「引き受けて」いたことがわかる。税収全体を上回る国債発行をしても、高インフレも、為替の暴落も、国債の暴落も起きなかった。その事実は、世界の経済学者たちに大きな衝撃を与えた。(p70)

消費税を引き下げて、その分を国債発行でまかなう。発行した国債は日銀に全額引き受けてもらう。消費税は地方分も含めて年間28兆円だ。毎年、それくらい日銀の保有国債を増やしても、なんら悪影響が出ないことは、アベノミクスの社会実験によって立証されているのだ。(p77)

なんと大胆で、明快な提言だろう。その是非について、残念ながら、論評できるだけの知識をぼくは持ちあわせていない。

■「私憤」をスパイスに

この本には、隠し味がある。大蔵省・財務省への恨みやつらみを隠していないことだ。筆者の「私憤」と呼んでもいいだろう。

筆者は東大を卒業しているが、法学部ではなく、経済学部だった。就職先は、法学部が多かった大蔵省ではなく、日本専売公社(現在のJT日本たばこ産業)。

入社すると公社の予算を大蔵省から獲得する部署に配属され、大蔵省の役人たちから「奴隷」のように扱われた、と告白している。そして、この本の核心「財政均衡主義」についてこう書く。

大蔵省(財務省)のキャリア官僚というのは東大法学部出身が多い。あまり経済学を勉強していない。だから、財政均衡、すなわち税収の範囲内に歳出を収めるという経済学的にありえない話を「正しい」と思い込んでしまったのだ。(p26)

■大手は出版お断り 「日記」の三五館シンシャ

もうひとつ、この本を語るうえでは、原稿を持ち込んだ大手出版社から軒並み出版を断られたという話も重要だろう。あとがきで筆者はこう明かしている。

「ここの表現がまずい」といった話ではなく、そもそもこのテーマの本を出すこと自体ができないというのだ。

岸田政権になってから、言論の自由が急速に失われてきたことは、私も肌で感じていた。新聞には政権批判が書きにくくなり、テレビの情報番組はコメンテーターがお笑い芸人とアイドルに次々に置き換えられていった。(中略)

私は出版をあきらめかけていた。そんななかで三五館シンシャだけが出版を引き受けてくれた。(p190「あとがき」から)

三五館シンシャは、異色の出版社だ。倒産した三五館の元社員がひとりで「シンシャ」を立上げた。

2019年7月に出した「交通指導員 ヨレヨレ日記」が話題になり、以後、中・高齢者が自らの職業体験をつづった「日記シリーズ」(写真②)が知られている。独特のタイトルとイラストには、中高年労働者の哀歓がにじんでいる。

■中日書評と朝日の大型広告

ぼくが筆者を知ったのは20年ほど前だった。テレビ朝日の「ニュースステーション」に2000年から04年にかけてコメンテーターとして出演していた。

久米宏の当意即妙な進行にあわせ、笑顔を交え軽妙に受け答えしていたのを思い出す。その後もたくさんの本を出版しているけれど、著作を読んだのはこれが初めてだ。

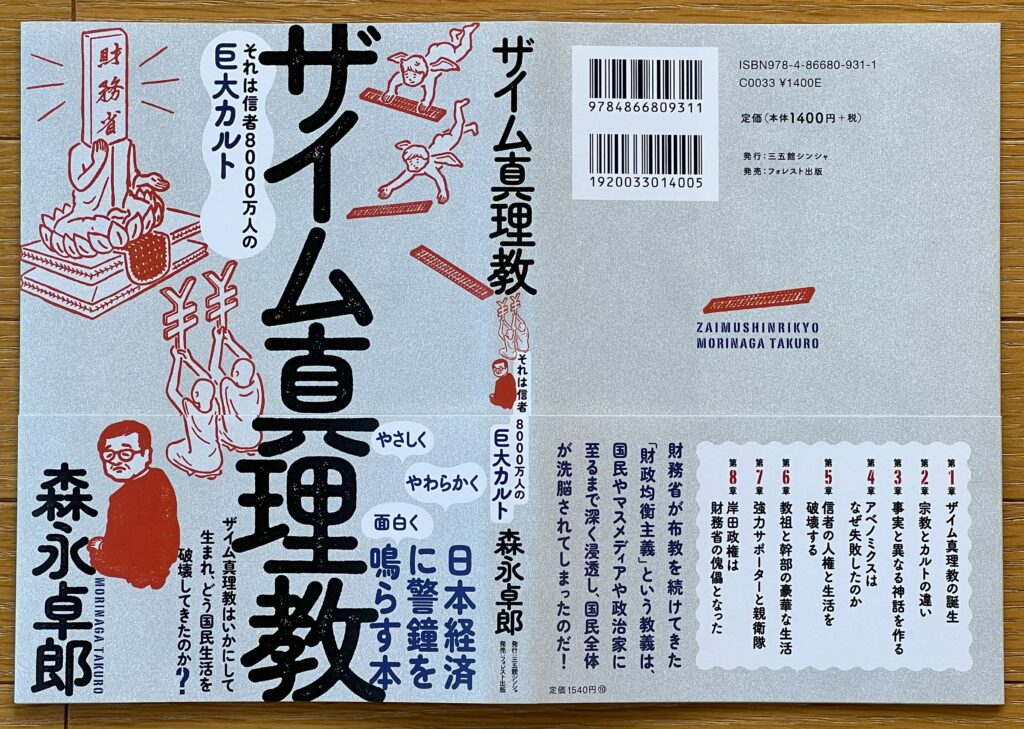

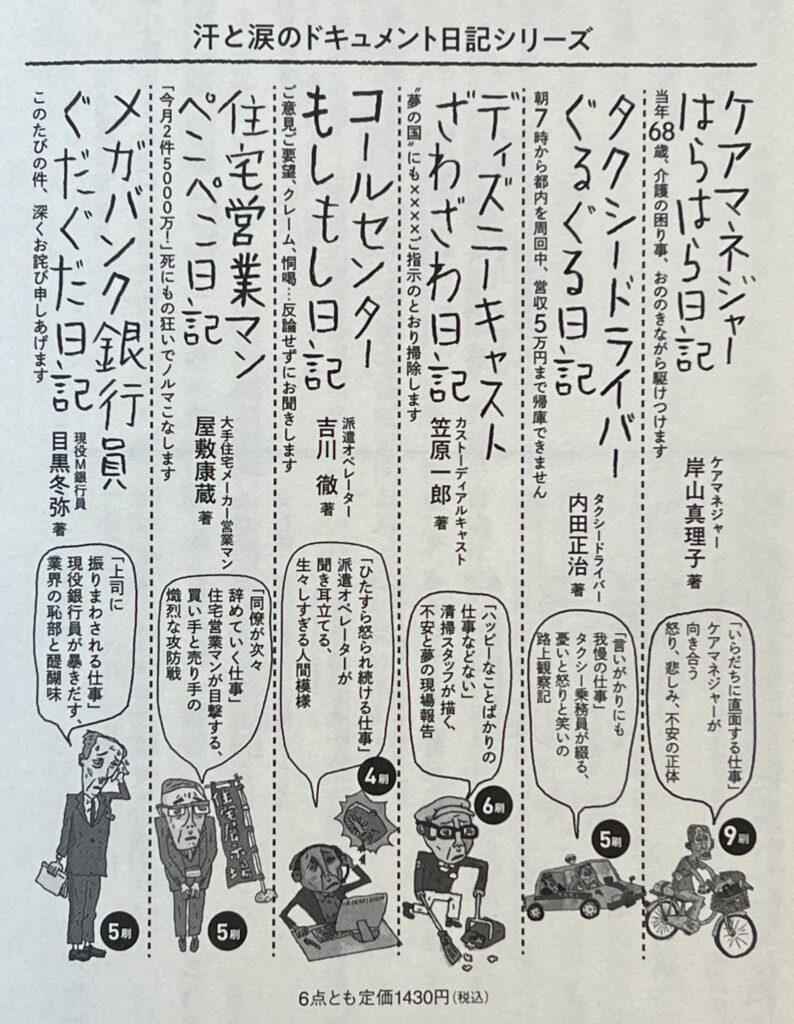

この本はことし6月1日に出版された。ぼくは7月16日の中日新聞朝刊で知った。中野剛志氏の書評(写真③)が載っていた。「ザイム真理教」の言葉を最初に使ったのが西田昌司参院議員であることや、複数の大手出版社に断られた経過にも触れていて、印象に残った。

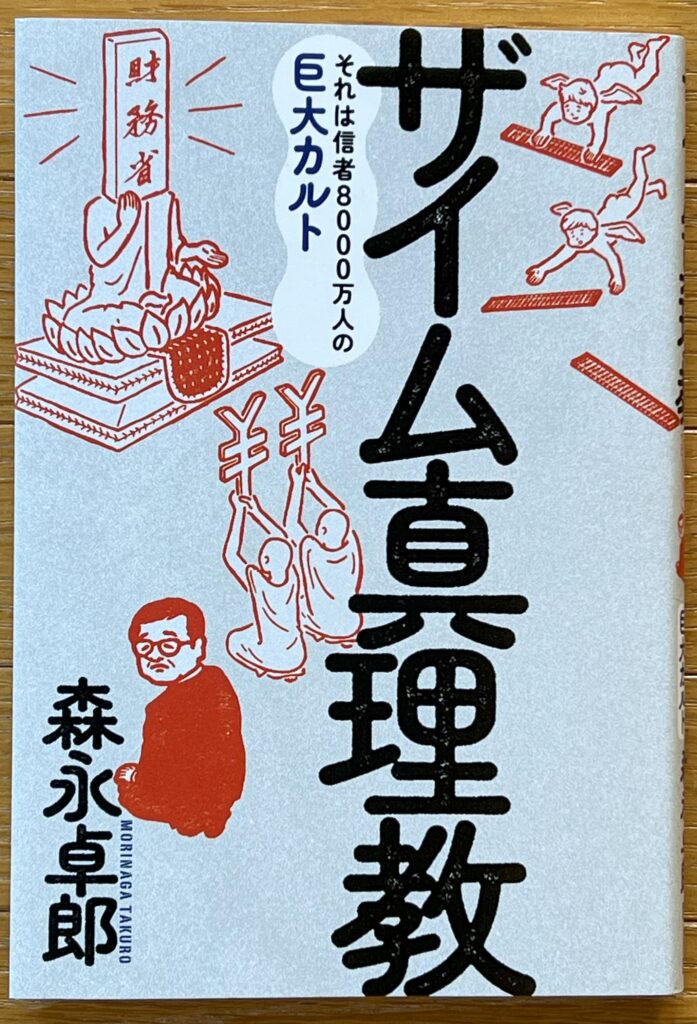

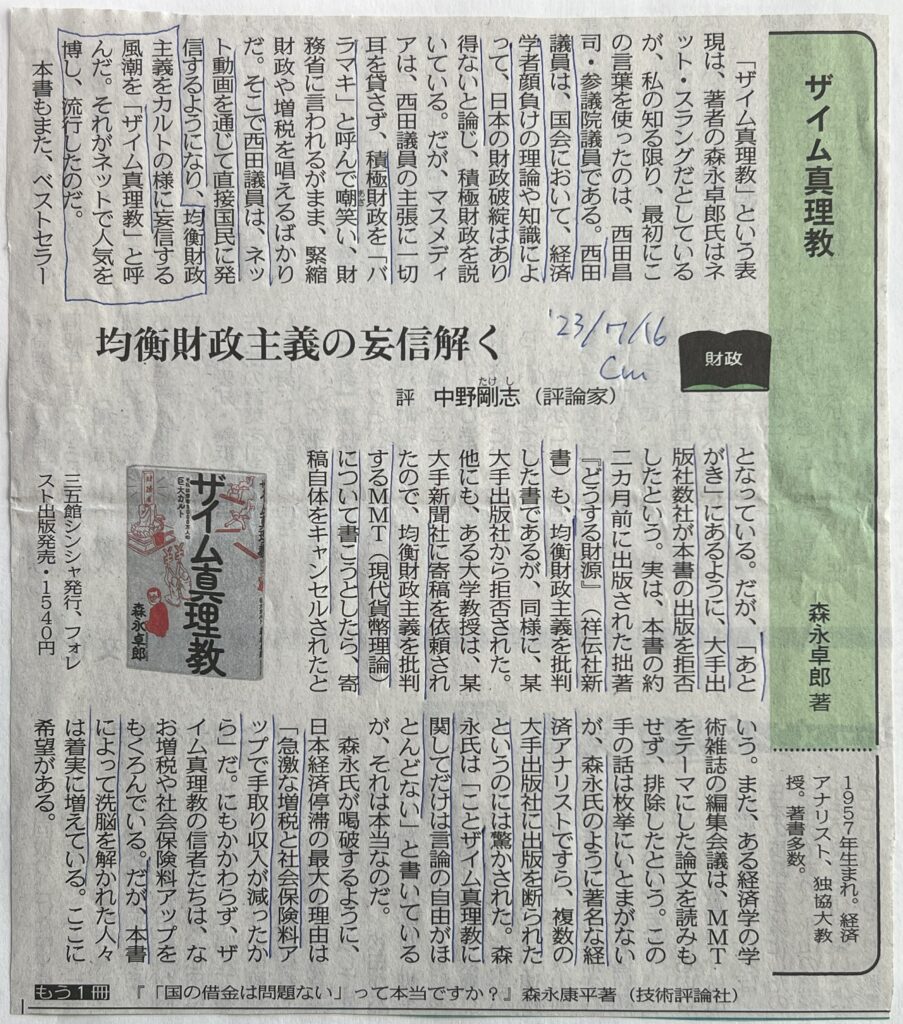

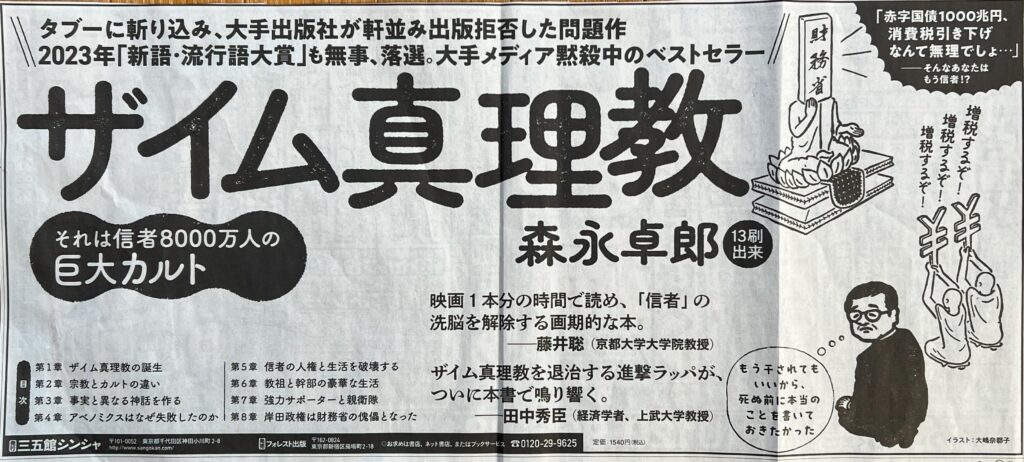

そして11月29日の朝日新聞朝刊を開いて驚いた。3面に4段の大型広告(写真④)が出ていたのだ。コピーもすごい。次の1行の皮肉とエスプリの融合には感心した。

2023年「新語・流行語大賞」も無事、落選。大手メディア黙殺中のベストセラー

ぼくがいた新聞社が発売直後に書評を掲載したことを誇りに感じ、「大手メディア」ではないことの表現には苦笑いした。翌々日に書店で買うと、奥付には9月下旬で「11刷」とあったから、コピーの「ベストセラー」は間違いないらしい。

■「火傷しそうな志」 議論の広がりを

この本がある種の「タブー」に触れていることは間違いないだろう。「消費税を下げ、財源は国債で賄え」は、国家崩壊につながる暴論にすぎない、といった反論はたくさんありそうだ。財務省キャリアの大半は日本財政の将来に強い責務を感じており、その信念をオウム真理教になぞらえるとは何事か、という擁護論も出るにちがいない。

それでも、なぜニッポンはここまで国際的な地位を落としてしまったのか、釈然としないのはぼくだけではあるまい。その理由を知り、救済策を見出したいという人たちが、次の筆者の声に反応しているように思う。

財務省の掲げる緊縮財政の恐ろしさを、政治家の誰一人理解していないから、こんなことが起きるのだ。残念ながら、日本は世界最初の「衰退途上国」になっていく。それがポスト安倍の未来だ。(P119)

政治家や経済学者たちは、この危機感を「黙殺」せず、きちんと議論してほしい。特に「通貨発行益」について冷静な検証や討論をしてほしい。

その意味でも、筆者が真正面からタブーに切り込む姿勢には敬意を感じる。文芸評論家の清水良典氏が、高原到『戦争論』について書いた書評(11月13日中日新聞)がよみがえる。結びの一文はこの本にも当てはまる、とぼくは思える。

厳密に検証するなら、論理の飛躍や乱暴なこじつけめいた部分が少なくないだろう。(中略)そういう心配を含みながらも、なお私は本書の熱い問いかけに揺さぶられた。評論とは本来、このような火傷(やけど)しそうな志の表明であるべきだと、自戒を込めて思う。

(高原到『戦争論』についての清水良典書評から)