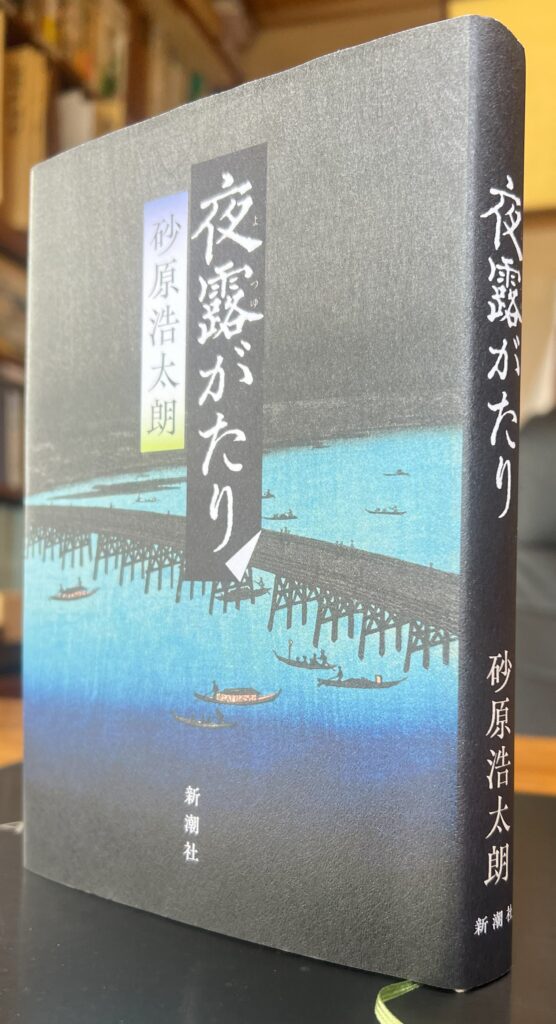

江戸庶民の哀歓 共鳴する鳥のさえずり

江戸の下町を舞台にした物語が八編、おさめられている。貧乏な夫婦や若者、幼なじみの人生が、予期せぬ形で変転していく。痛々しい哀切と、胸つぶれる寂寥を経て、主人公が腹をくくり決断した先には光明も漂っている。鳥のさえずりがさりげなく挿入され、ひとの哀歓と共鳴する。この作家”初の市井もの”だが、武士もの3作で感じた端正さとみずみずしさをまたも堪能できた。

(新潮社、2024年2月発行)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■「初の市井もの」…絶望の果ての決断

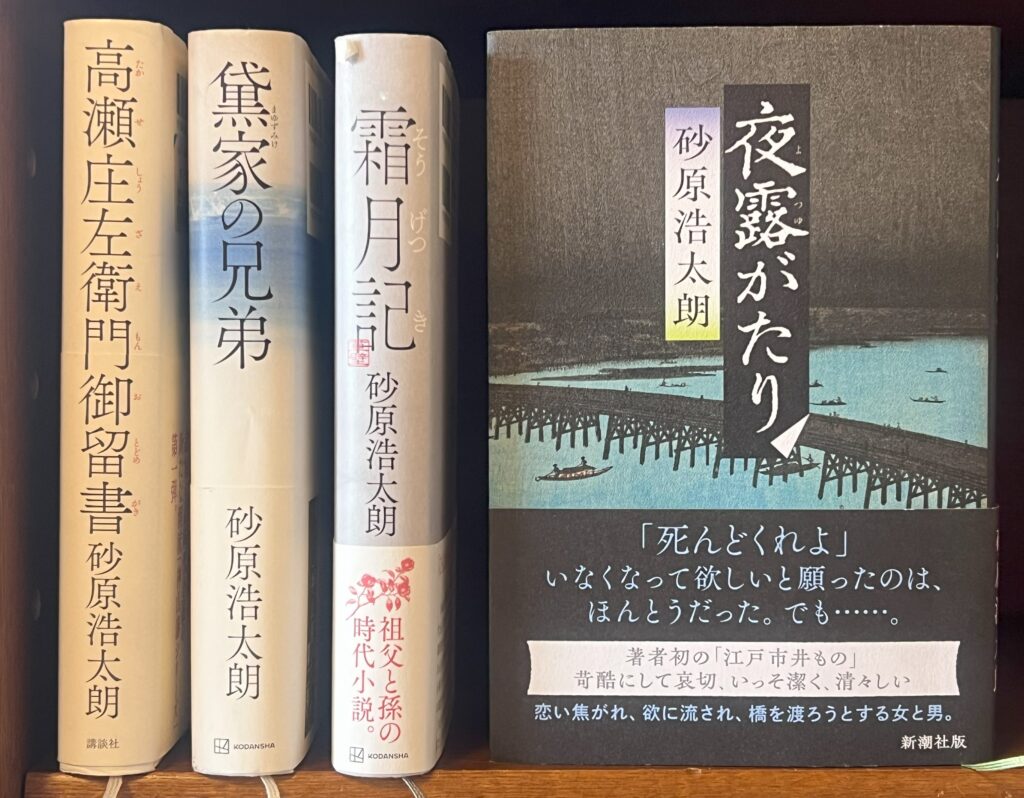

ぼくにとってこの作家の作品は4作目だ。これまでに読んだ3作は架空の神山藩を舞台にした武士ものだったが、今回の新作『夜露がたり』は一転して舞台が江戸で、しかも短編集である。おさめられた8編は小説新潮で2021年10月から3か月に1作ずつ、2023年7月にかけて発表された。

登場するのは貧乏長屋に住む職人夫婦とか浪人、あるいはかつて長屋に住んでいた若者や幼なじみたち。本の帯には「著者初の市井もの」とうたってある。

登場人物の設定は少しずつ異なっていて、物語の展開もぼくの予想をことごとく裏切っていった。

描かれていくのは、ひとの本性に潜むどうしようもなさと、それを見つめる自我との葛藤だ。仮面の下の本音、運命に逆らおうとして逆に引き込まれていく哀れさが染みてくる。

そしてなにより、どの短編も読み終えた後には、絶望の果ての決断の向こうに、ほんのかすかな光明、一抹の明るさのようなものを感じさせてくれた。それが最後の十数行ににじみ出ていた。いちばん印象に残っているのは、『錆び刀』のこの部分だった。

—こんなにいちどきに、あれもこれも失くしていいのか。

だれかに問いたかったが、なぜか唇が少しだけほころんでいる。じっさい笑うしかないともいえるが、自虐めいたものはどこを探しも見当たらなかった。あるいは、何かをはっきり選んだという手ざわりがそうさせるのかもしれない。(154-155p)

■燕、鶸、鳶、頬白、雲雀、鶯、白鶺鴒、鵯

それぞれの季節にふさわしい鳥が随所に出てくる。8編を通読した後、最初に戻って読みかえしながら、登場人物の名と、鳥が出てくる部分を書き出してみた。ネタバレにはならないから、許される引用だろう。

『帰ってきた』…錺(かざり)職人の善十と女房おみや

古びた軒下に大きな巣がのぞき、すぐそばを燕(つばめ)が飛び交っていた。黒と白の影が、濃く青い空を渡っていく。(21p)『死んでくれ』…問屋手代の直次と奉公人おさと

昼下がりの大気はからりと乾いて冷たく、どこからか鶸(ひわ)とおぼしき啼き声が響いていた。(85p)『さざなみ』…大工の勝次と幼なじみの女房おさく

ふかく蒼い空の奥を、鳶(とび)とおぼしき影がめぐっている。ほとんど黒い点のようにしか見えない高さだが、かすかに、だがはっきりと啼き声まで聞こえた。(101P)

手を取ったまま勝次が先に立って歩を踏み出した。ああ、あのさえずりは頬白(ほおじろ)だ、とふいに気づく。(123p)『錆び刀』…浪人の平衛門と3軒先の娘およし

白梅の梢を透かして雲雀(ひばり)らしき声が降ってくる。その長閑さもどこか腹立たしかった。(131p)

にわかに座敷が静まりかえったかと、じき鶯(うぐいす)のさえずりがうるさいほど耳を打つ。(135p)『幼なじみ』…呉服屋の手代の秀太郎と小僧の梅吉

梅雨入り間近の湿った空気が肌にまとわりつく。飛び交う燕(つばめ)のはばたきも、どこか重たげだった。(163p)『妾の子』…品川生まれのるい、幼なじみの峰吉

白鶺鴒(はくせきれい)が、跳ねるようにして眼前の道を横切っていく。(227p)

こんな季節でも鳥は啼くものらしく、中庭のどこかで鵯(ひよどり)の声がうるさいほどに響いている。(230p)

こんなふうに主人公の名前と、鳥たちの名を並べるだけで、江戸下町の風情や音や臭いが伝わってくる気がする。筆者は鳥の鳴き声を「啼き声」と記し、どんな啼き方をするかの擬音語は使わない。このこだわりは、前著『霜月記』と同じだ。

■過去3作は「架空の神山藩」

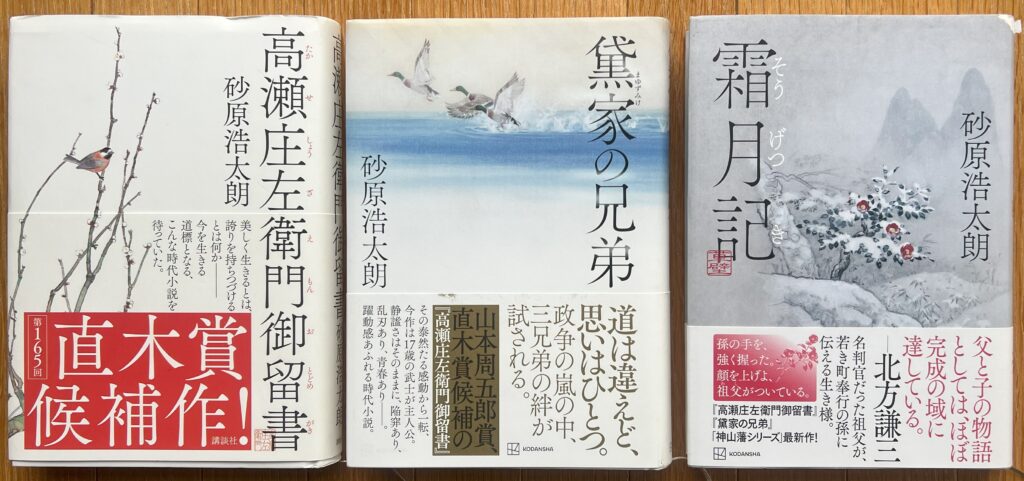

これまで読んだ3作はいずれも架空の神山藩が舞台の長編で、主人公は武士だった。武士の矜持と生き様をみずみずしい文章で描き切っていた。その3冊と、ぼくが書いた書評の見出しを再掲すると—

『高瀬庄左衛門御留書』2021年11月

村回りの絵筆 老武士の実直 美しきオマージュ

『黛家の兄弟』2022年6月

覚醒する3男坊 / 端正な文章 巧みな伏線 前作に磨き

『霜月記』2023年8月

祖父→父→孫 奉行3代の葛藤

花と鳥 旬の肴 移ろいも艶やかに

今回の新作『夜露がたり』は舞台が江戸で、短編集で、登場するのも職人夫婦とか若者や幼なじみだ。しかし文章の端正さやみずみずしさ、物語構成の巧みさ、鳥に代表させた季節感の見事な取り込みは変わっていない。多くは長編3作の水準を引き継ぎ、一部はさらなる高みに達している気がする。

著者も尊敬しているという藤沢周平の作品世界を、ぼくなりに思い出している。とても似た感じの作品もあるし、すでに砂原浩太朗の世界といってもいい作品もある気がする。次は武士ものに戻るのか、ふたたび市井ものか―。楽しみに待とう。