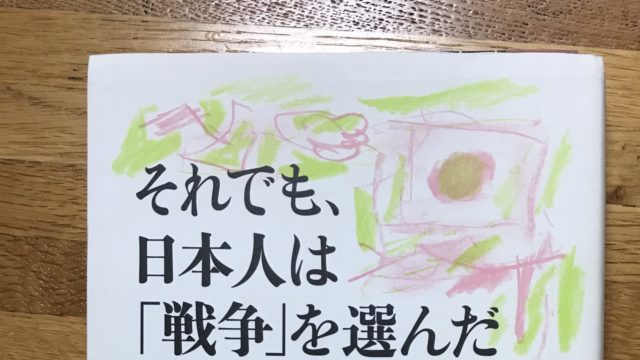

戦前超エリート層が生んだ快男児のまぶしさ

(講談社、2005年8月)

名古屋駅の高島屋で05年3月に『白洲正子とその世界観』を観てから、正子の夫である次郎のことがずっと気になっていた。この伝記は期待以上の力作であり、この男の生き方にはとてつもない魅力があった。

戦前は、貴族や金持ちのエリート世界と、そうでない人たちとの世界との間には、戦後では容易には想像できないほどの大きな差があったことを知り、ただ驚く。当時の文化人や政治家、実業家、軍人のトップは、超がつく一部特権階級の男たちのサークルであったことも知った。

戦後60年を経て、格差社会化と、戦前エリート層の二世三世世代の台頭により、似たサークルが生れつつあることにも気づくのだ。

とはいえ、戦争直後の日米交渉で活躍した白洲は、こうした「人種」からしか生まれえない男であったのだろう。信じられないような裕福な家で育ち、潤沢な資金を持って留学できた。そういう過程でしか得られないセンスと自信と経験を身にまとってやっと、米占領軍にペコペコしない日本男児になったのだ。

有名な「プリンシプル」や「葬式無用 戒名不用」といった彼の主義も、それを支えるバックボーンと生き方があって生まれている。エリートたちの間でもとびぬけた存在感とまぶしさを放っていたのだろう。

白洲夫妻が晩年に暮らしたという武相荘を訪ねたい。