ラスト30分の男が全編を支配

(キャロル・リード監督、英公開1949年)

愛知がんセンター入院中の名作見直しシリーズ第2弾。あまりにもあまりにも有名な伝説的作品である。

初めて観たのは確か、大学1年か2年、欧州と中近東への放浪旅行に出る前だった。そのころは本当に何も知らず、オーソン・ウェルズが観覧車の中で友人にしゃべる言葉のみを長く覚えていた。

「平和の国のスイスは一体なにを生んだというんだ。鳩時計だけじゃないか」

しかしあらためて見直すと、背景はものすごく複雑で、覚えていないことだらけだった。

第二次大戦の後、米英仏露によって分割統治されていたベルリンが舞台なのは覚えていたが、主人公が西部劇ライターだったとか、第三の男が手を出していたのが水増しペニシリン密売だったとか、かつての恋人の立ち位置とか、ソ連の存在とその意味とか。

この見直しで「へえー、そうだったのか」。

撮影技術も手が込んでいる。モノクロ映画ならではというべきか。光と影、アップと俯瞰、シーンと音楽、楽器シターの変調…。

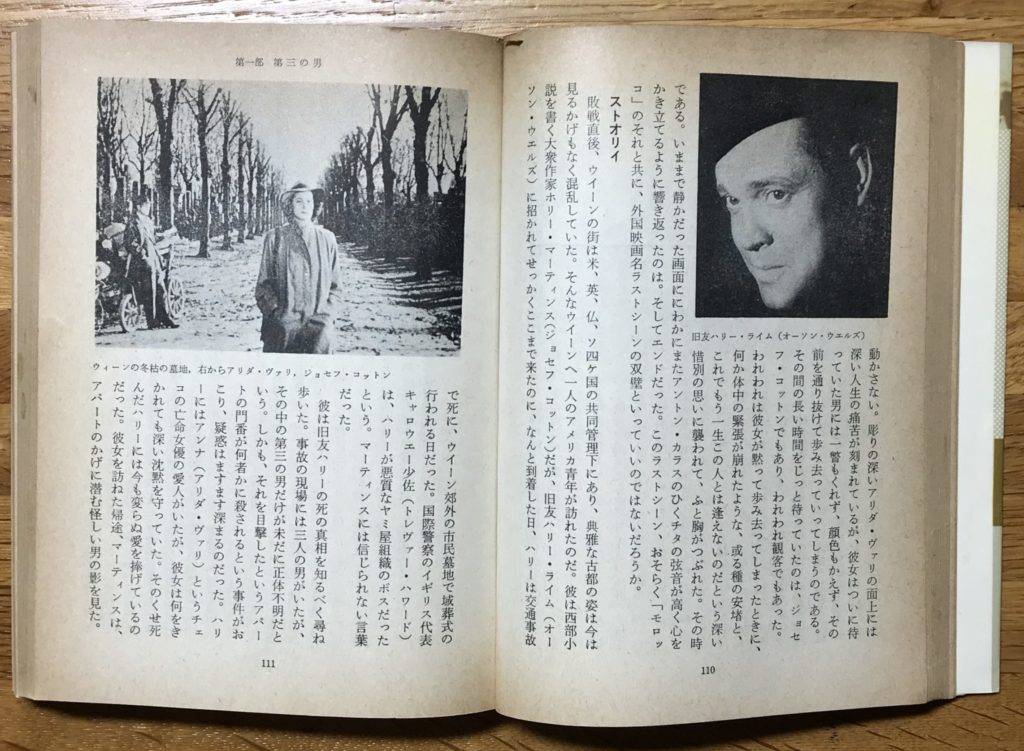

さらに驚くのはオーソン・ウェルズの存在感だ。登場するのはラストの30分くらいなのに、全編を支配している。『市民ケーン』と立て続けに観てみて、その才能のほとばしりと輝きにはあぜんとするしかない。

女性が男性の方に歩み寄っていくか、そのまま通り過ぎるかー。どちらになるか意見が分かれる有名なラストシーンは、やはりこうこなくちゃ、とぼくは思った。

/IMG_7266-scaled-e1602331607351-640x360.jpg)

/IMG_7244-scaled-e1602332166584-640x360.jpg)