壁絵の魔術師 汚れ・落書 いとしき痕跡

(10/23→12/19、稲沢市荻須記念美術館)

愛知県稲沢市で生まれた洋画家、荻須高徳の生誕120年記念展『私のパリ、パリの私』を観た。26歳からパリで暮らし、街並みを描き続けた油彩81点は圧巻だった。壁の劣化や汚れ、看板や落書きを軽妙なタッチですくいとり、時の痕跡と人の営みへのいとしさと質感が香ってくる。ぼくはひそかに「壁絵の魔術師」と名づけた。

■退色・染み・文字 荻須流の協奏曲

81点のほとんどはパリの街並みを描いている。5階建ての集合住宅とか、1階が店舗の下駄履きアパートが多い。静物や人物は5点しかない。

1階の店の種類をそのまま作品名にした絵も多い。レストラン、果物店、食料品店、古道具屋、引越屋、新聞屋、床屋、鍵屋…。職人たちへの敬慕に「荻須流の協奏曲」が加わる。

- 色調の混合 もとの色が異なる壁が並列 / リズムと奥行きを

- 汚れや染み 時をへて自然にできた感じ / 風合は志野に近い

- 手書き看板 壁や建物と混然一体 / 人のざわめきも乗せて

1935-36『コタン小路』

1978『レストラン ア・ラ・グリーユ』

戦争はさみタッチに変化 会場は戦前と戦後に分かれていて、往復しているうちに変化を感じた。なかでも黒色。戦後は濃く強くなり、建物の縁取りを強調する絵も増えた。一方で壁の色や質感はさらに多彩になり、全体に明るくなっていったように感じた。

■ぼくのベストは『ポスターの壁』

ぐるぐると会場を徘徊しながら、いちばん気に入ったのは1930年の『ポスターの壁』だった。パリに渡って3年目、まだ29歳の時の作品だ。

壁一面にいろんなポスターが貼られている。その数ざっと30枚。1枚1枚の制作者に敬意を払い、構図やレタリングの違いを愉しみながら、荻須流に写し取っている様が浮かぶ。小さな窓がふたつあり、少し斜めから壁を見ているので、裏町の風情も感じる。

バンクシーがいる ! なかでも真ん中やや右のポスターに目が止まった。赤いマスクらしきものを着けた人物が両手を軽く前に出している。顔がスマイルマークに見え、ことし3月の『バンクシー展』(金山の旧ボストン美術館)で観た『FLYING COOPER (羽根のおまわりさん) 』を思い浮かべた。時空を超えたこんな連想も展覧会めぐりの醍醐味だろう。

■街の建物に「歴史の重なり」

ときどき横に説明文がつく。1979年の中日新聞連載からの引用が多い。当時の熊田亨パリ特派員の聞き書きはこんな言葉を残している。

北斎や広重の描いた江戸など、そんな古い昔のことではないのにもうありません。木造の建物は焼けてしまいます。パリには17世紀以来の都会の変化がそのまま跡をとどめているばかりか、土台が残されています。文学者、芸術家、彫刻家たちの住んだ家が保存され、細工師や印刷屋やら手仕事の職人たちの素朴な技術や仕事場まで残されています。つまり人間生活の歴史の層が複雑に重なり合って、現実に目の前に残されているような街はパリをのぞいては、そうほかにありませんよ。

たしかに戦災を免れた京都も、古い寺社は残っているが、木造民家の多くは建て替えられてきた。残った著名寺社も木造だから、傷んだり焼失しても元の形に復元しやすかった。

パリの古い建物が石やレンガでできているのと比べると、京都でさえ「変化が跡をとどめる」「手仕事の素朴な技術や仕事場が残る」といった要素はとぼしい。よしあしではない。建築素材からくる宿命と、市民の文化の違いだろう。

■通行人には興味なし

ふたつの展示会場を往復しながらもうひとつ気づいた。「人がいない !」。街路は描いても歩いている人はまずいない。カフェにテーブルを描いても客はいない。ときどき思い出したように、ぽつんとさらりと描かれる。画伯はこう説明した。

ぼくのグウ(好みやよろこび)は、街そのものの構成を表現するものです。街自身の構成を描くなかで空白ができると、これを埋めるために点景人物をいれることはありますが、歩いている人間そのものには興味はわきません。

あえて描かない要素はほかにもあるのだろう。その取捨選択が芸術になる。

■凡人の旅人には見えなかった

パリはこれまでに4度、訪れている。滞在時はひたすら歩きまわった。

- 1973年 20歳の学生として 2週間 欧州から中近東への長旅の途中

- 1985年 33歳の記者として 5日間 富山県海外青年派遣の同行取材

- 2007年 55歳の夏休み旅行 1週間 著名な観光地を妻とともに

- 2018年 66歳の夏休み旅行 4日間 ロンドンから列車で妻と

どの旅でも裏通りを好んで歩いた。しかし壁の連なりをモノトーンに感じることが多かった。2007年撮影の写真(下左)の建物は印象的な角ビルだが、壁の色調は単調だ。

2007年のスナップ写真(団野撮影)

荻須高徳 1978『金のかたつむり』

場所や建物種類は異なるが、荻須の「目と筆」を通ると写真(上右)のように印象は別物になる。荻須が感じた「多彩な色彩と痕跡の複合美」を、画才にとぼしい旅人のぼくは感じることができなかった。

ただ似たような落差は会場展示「荻須の制作地を訪ねて」でも感じた。荻須が描いた建物の現在写真はのっぺりし色彩もとぼしい。改修して壁を塗り替えたか、元からそうだったかー。改修によって「絵との落差」が広がっているなら、荻須作品の価値はますます高くなるだろう。

■稲沢収蔵は13点 次の大規模展は10年後?

荻須なら稲沢に行けばいつでも見られる-。名古屋在住のぼくはそう思っていた。でも今回の目録を見ると、油彩81点のうち所蔵先が「稲沢市荻須記念美術館」なのは13点しかない。ほかは他の公立美術館とか企業だ。34点は「記載しない」を希望する持ち主。個人や企業が多いようだ。

別室で観たビデオによれば、荻須作品はフランスを含む世界各地の美術館に買い上げられてきた。名声が高まるにつれて収蔵者は増えていっただろう。荻須の名を冠したこの美術館でも保有できる作品数には限度があり、こんな大規模展になると、外部から多くの作品を借りてこないと開催は難しいらしい。

そんな事情もあってか、図録の年譜によれば、これだけの数を一度に見られるのは10年に一度のようだ。次は生誕130年(2031年)とか没後50年(2036年)まで待たねばならないかもしれない。今回、妻を誘って観にいって、本当によかった。

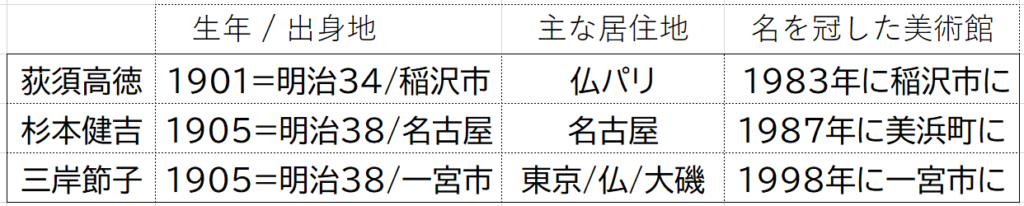

■ (付録1) 杉本も三岸も「愛知の明治生まれ」

もしかしたら年齢も近いかも—。ふと気になり杉本健吉と三岸節子の生年を帰宅後に確認したら同世代だった。美術館も死後に愛知県内にできている。

3館ともコロナ禍に訪ねた。3者3様の魅力が詰まっていた。しかし杉本美術館は先月末に閉館してしまった。こうした美術館の存続を支える決め手は、地元ファンの愛着だろう。

■ (付録2) 建物に「竹中らしさ」

この美術館の建物は1983年に竣工した。意匠で印象的なのは、真正面からみた時のどっしりした凛々しさ。前庭はゆったりととられ、屋根は大きくて伸びやか。ハイサイドライトがある小屋根がてっぺんにあり、大屋根の単調さにアクセントをつけている。軒は低く抑え、余計な装飾はない。

設計した建築家の徳岡昌克氏は、wikipediaによれば、竹中工務店設計部に30年近く勤め、荻須美術館の公開コンペで最優秀に選ばれた後、独立して事務所を開いている。

抑制と重厚、和と洋、端正と落ち着き。それらの絶妙な平衡感覚は、竹中意匠の伝統だと思う。ぼくが初めてここを訪れたのはアトリエ棟ができた1998年で、その時もそれを感じた。あれから23年、「らしさ」は失われていない。