単純明快「運動を」 生存本能に起源

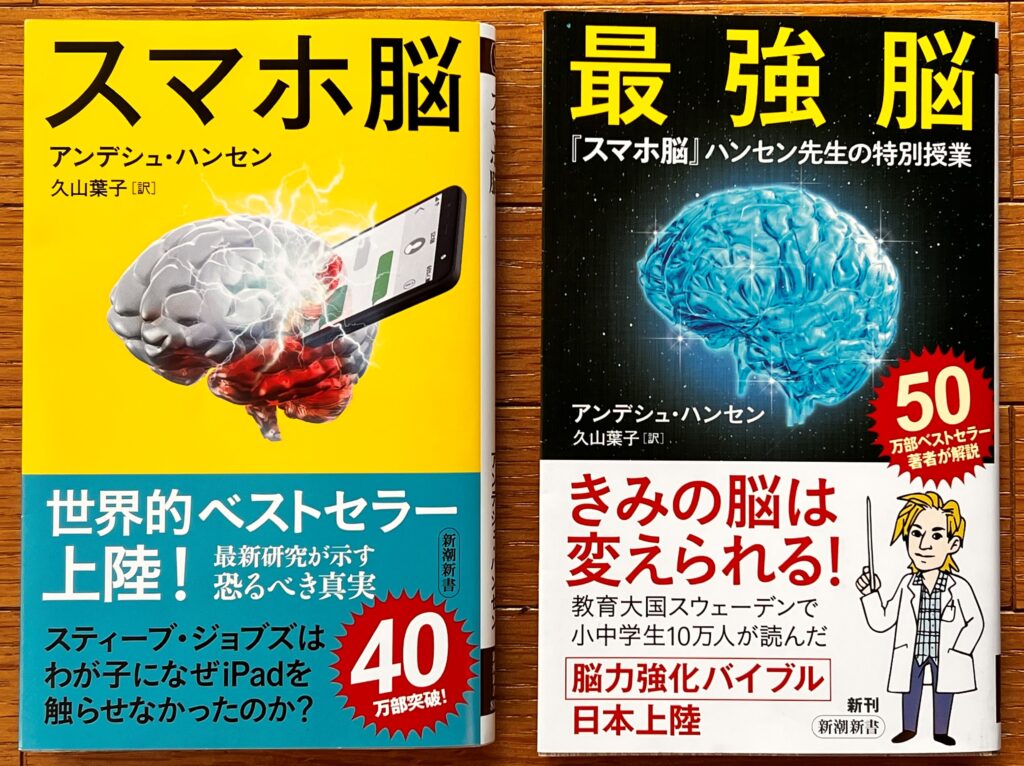

ベストセラー『スマホ脳』で現代人のスマホ依存症に警鐘を鳴らした精神科医が、こんどは、脳の集中力を高める方策を書いた。処方箋は「運動をしよう」と単純かつ明快。ヒトの生存本能に起源を求め、運動が体と脳にもたらす劇的効果を説明する。だれもが打ちやすい、ど真ん中の直球である。スウェーデンらしさはこの本でも満載だ。

(新潮新書、久山葉子訳、2021年11月発行)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■結論はひとこと 脳強化には運動を

この新書の帯は、表紙すべてを覆う「全面帯」になっている。惹句も派手だ。新潮社の鼻息はすごく伝わってくる。

きみの脳は変えられる!

脳力強化バイブル

筆者は前作『スマホ脳』で、スマホの魅力を認めたうえで、いちばん最後に依存症に陥らない具体策を23も挙げてくれた。こんどは脳を強くする話だから、複雑で高度な処方箋がいくつも並ぶと、ぼくは予測した。

ところがどっこい。冒頭の「日本の読者のみなさんへ」の8行目にこう書かれている。

実は、この本の結論は一言で言えてしまう。

運動をしよう — そうすれば脳は確実に強くなる。

運動するだけ? 最強の脳を作るには単純すぎない? そもそもどんな運動でもいいの? 帯の宣伝文句の思わせぶりは何なんだ、と突っ込みながら本論に入っていった。

■息があがる運動を最低30分、週3回

マイケル先生が勧める運動メニューは実にシンプルだ。

- 週に3回、最低30分の運動。その間ずっと心臓がドキドキして、なるべく何度も息が上がるように。

- 5、6週間続ければ違いを感じ取れる

好きなスポーツなら何でもいいと筆者は言う。本に出てくるのは、速足散歩、ジョギング、自転車、スキー、ローラースケート、水泳、バスケ、フットサル、ラグビー…。

筆者は『スマホ脳』でも第8章で、運動が脳の知的能力や集中力を上げ、ストレスに強くなる「最善の方法」と言い切っている。そのうえでスマホとの賢いつきあい方も掲げていた。

子どもがスマホに夢中になり、勉強にも落ち着きがない。このままでは学力も心配—。そんな悩みの親はこの2冊を読むと、こう考えて、気が楽になるだろう。

—— 親だってスマホ依存症なのだから、子どもから無理に取り上げるより、好きなスポーツを一緒にやる機会を増やそう。

■主役やはりドーパミン 運動は量が多い

なぜ運動が脳にいいのか。主役はドーパミンだとする。『スマホ脳』でも頻繁に出てきた。脳の「ごほうびシステム」をつかさどる物質だ。

SNSの「いいね」にも脳はプラス反応をしてドーパミンが出る。ヒトは数百万年前の狩猟時代から、猛獣の到来を知るのにも、仲間の情報は不可欠だった。だから仲間探しにつながる動きに接するとドーパミンが出るよう進化してきた。スマホの魅力は、そんなドーパミンを促す機能に満ちたている、と—。

大事なのは、ここからだ。このドーパミン、運動をした後にも出る。しかも—

重要なのは、運動の後に出るドーパミンの方が、スマホからもらえるよりずっと量が多いことだ。

運動をするとどうしてドーパミンが出るのか。ヒトは太古の狩猟暮らしで獲物と食べ物を探し、住処(すみか)もひんぱんに変えた。体を動かさなければ生きていけなかった。

太古の生き残りにおいては、仲間探しより何よりまず身体能力が不可欠だ。だから運動で出るドーパミンは、スマホの「いいね」より量が多くなる。

これ以上の難しい説明は出てこない。題名の「最強」や帯の惹句につられて構えていたが、拍子抜けするほどのわかりやすさだった。

■子ども向けに書き直し

わかりやすさには理由がある。『最強脳』は最初のベストセラー『一流の頭脳』を子ども用に書き直したジュニア版なのだ。

「訳者あとがき」によれば、ハンセン氏は『一流の頭脳』から3年後の『スマホ脳』が、スウェーデン国内だけではなく、世界各国でベストセラーになった。

スウェーデンの学校関係者の多くがこの2冊を読んで衝撃を受けた。「生徒が勉強に集中し成績を上げられるよう、運動させよう」が共通の認識になったという。

ジュニア版作成にあたり児童文学作家も協力した。NPOが希望の学校に無料で本を届け11万人余の生徒が受け取った。スウェーデンの人口は日本の13分の1しかない。配布先が中学生だったとして、それを日本にあてはめると、およそ半数に行き渡っていることになる。

スウェーデンで「子供に運動を」は、本気の国策なのだ。

中高は部活 いまゴルフ

ぼくは中学では野球部、高校では陸上部だったから、週2日最低30分などの条件は満たしていた。精神安定や成績につながった気はするので運動効果は体が知っている。だからこの本の「子どもの脳強化には運動を」は素直にうなづける。

大学生になると定期的な運動の習慣がなくなった。手に負えない鬱屈を抱え、のたうちまわったのは青春の通過儀礼だったと思ってきた。それも大事な日々だったが、週に数回の有酸素運動を続けていたら、もっと穏やかな青春だったかもしれない。

30代はジョギングとマラソンに熱中した。40代後半からこの20年はゴルフを生活の一部にし、ラウンドと練習をともに週イチで続けている。この効果は絶大と信じてきた。その体験からも、運動の勧めは受け入れられる。

まもなく70歳になる。いまさら脳の強化は願わない。無理に「息があがる運動」の必要もあるまい。簡単にできるとすれば、バッグをかついでクラブハウスから練習場へ行き帰りするとき、できるだけ速足にしてみることか。あすからでも試してみよう。

運動好きの文化人たち

読みながら、同世代で、運動を習慣にして最強脳の文化人はだれかと思い浮かべていた。いまも熱心に著作を読んでいる人を拾い出すと—。

村上春樹(73) ランニングやトライアスロンを続けてきた。『走ることについて語るとき僕が考えること』という本も書いている。

伊集院静(71) 高校・大学と野球を続けた。作家になってからはゴルフに魅せられてきた。『あなたに似たゴルファーたち』などの小説やゴルフ紀行なども多く残している。

内田樹(71) フランス文学、思想家で時代評論も多数。合気道を続け7段の腕前だ。

最近では1月19日に発表になった第166回芥川賞の砂川文次さん(31)もそのひとりだろう。週末には自転車で50~100キロ走ると、31日の朝日新聞「ひと」欄で読んだ。

……………………………………………………………………………………

『スマホ脳』印象記では「スウェーデンという国のまっとうさ」を感じて、ひとつの文章にした。今回の『最強脳』でも、ど真ん中へ真面目で愚直な直球を投げるところに同じことを強く感じた。再掲しよう。

(再掲)スェーデンの「まっとうさ」

(2021年5月27日、『スマホ脳』を読んで)

それにしても、この著者と本を生んだスウェーデンという国の「まっとうさ」「真摯な姿勢」にはあらためて感心した。人口は1千万人と「日本の13分の1」にすぎない。なのに世界トップ水準の福祉と教育を築き、ノーベル賞選定で学術基準を毎年世界に示し、さまざまな分野で傑出した人物を輩出してきた。

直近ではグレタ・トゥーンベリさんだろう。16歳だった2019年に、地球の気候変動対策の告発をひとりで始めて世界の注目を集めた。いまもまだ10代なのに環境問題で世界に刺激を与え続けている。

ぼくの好みでさらに記憶をたどると、ハリウッド名画でうっとりと見とれた女優イングリッド・バーグマンはこの国の出身だ。1970年代後半にはポップグループ、ABBA(アバ) が世界の音楽界を席巻した。「ダンシング・クイーン」が”北欧生まれ”と知った時は本当に驚いた。

スポーツではテニスのビョルン・ボルグが浮かぶ。4大大会11勝という強さより長髪をバンダナで束ねたスタイルや、ラケットをぶらぶらさせるときのしぐさがカッコ良かったのを覚えている。

もうひとりは女子ゴルフのアニカ・ソレンスタム。ぼくがゴルフにのめり込み始めた1990年代後半の女王だった。かっちりしたフォームもさることながら、ボールを追う時の目線や、インタビューに答えるときの話しぶりに芯の強さと奥深さを感じた。米国やアジアの選手にはない感じだった。

企業でいえば、家具チェーンのIKEA、自動車のVOLVOにも「質実重視」と「愚直」を感じる。