絵本めでるごとく 夢想と追走の11年

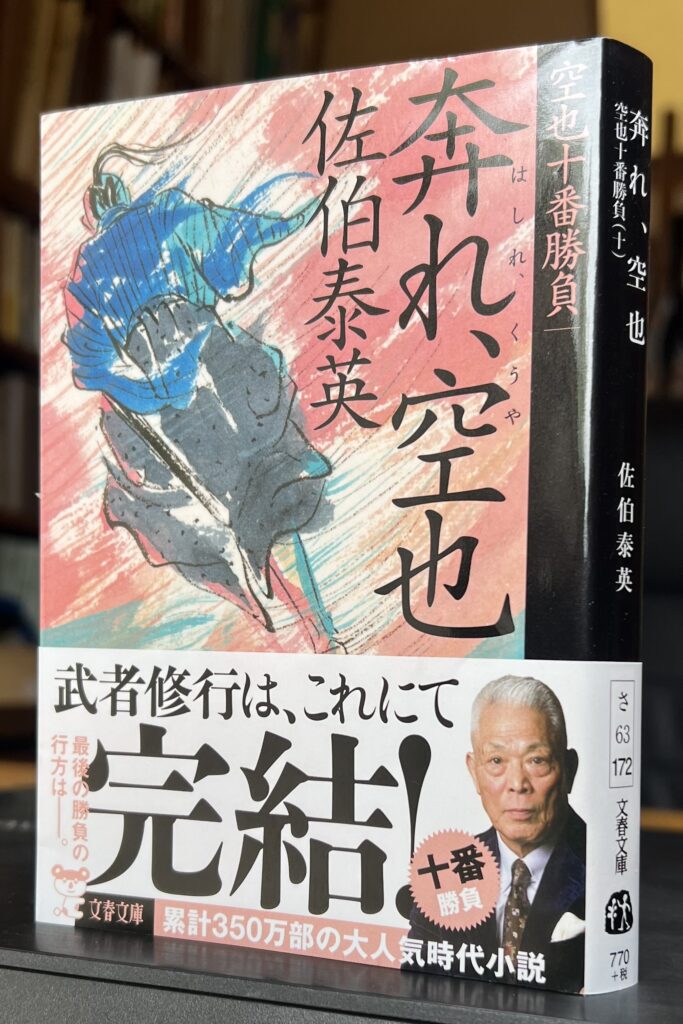

若き剣術家の武者修行を描く佐伯泰英『空也十番勝負』の最終10巻が10日に発刊され、『居眠り磐音』から続くシリーズが全61巻で完結した。ぼくはこの11年、律儀で真摯な父・磐音に理想の男性像を夢想し、父の背を追い孤高の旅を続ける息子・空也を親気分で追走してきた。まるで童話か絵本を愛でるかのように—。

(文春文庫、2023年5月10日発刊)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■真剣勝負 描写に余韻

『空也十番勝負』は、江戸の名門道場主である坂崎磐音の長男、空也が16歳の時、武者修行に出る日から始まった。まず薩摩(鹿児島)に入り、次いで肥後(熊本)、肥前(長崎・佐賀)、清国(上海)、周防(山口)、近江(滋賀)などを巡っていく。

空也はどの地でも、すごみある剣術家と因縁が生じ、望まれて真剣勝負を受けてきた。生きるか死ぬか、剣と剣が交わる場面がハイライトだ。最終10巻の舞台は紀伊(和歌山)の大台ケ原、相手はやはり武者修行中の佐伯彦次郎という若者だった。勝負が決する場面を抜き出すと—

いつしか佐伯彦次郎の村正が雪原を照らす光に煌めき、空也に向かって頭上から迅速に落ちてきた。

下刃の盛光が抜かれて翻った。

光となって雪の原を奔った。

こうした文章をもとにぼくは、決定的場面を脳内で絵画的に再現してきた。ただその再現はいつも断片的な静止画にとどまる。筆者の筆が、剣さばきの細かな描写には抑制的なのだ。勝負は紙一重、その差は読者が想像を—。その間合いと余韻が、ぼくは好きだ。

■変わることなき「美徳」

空也は最終10巻では20歳になった。しかし16歳で旅に出た時から持ち合わせていた資質や習慣は変わっていない。それは父から受け継いだ美徳であり、このシリーズ全体の骨格をなし、魅力ともなっている。

① 朝夕の鍛錬

繰り返し出てくるのが「朝に三千、夕に八千」。重い木の棒を使った素振りだ。1回1秒とすると朝は1時間弱、夕は2時間強も休みなしに素振りを繰り返す。この10巻ではさらに、空也はひたすら奔(はし)ってもいて、それが題名になっている。

② 礼節わきまえ

相手がだれであれ礼を失しない態度も徹底している。真っすぐな目線とあいまって、初めて会う人からもすぐ信頼を得ていく。

③ 出会い大事に

新しい街につくと、その街の道場を訪れ、稽古を頼む。腕試しの立ち合いですぐに空也の実力は伝わり、街の剣術家や有力者と知り合いになる。父磐音の名声が役立つことも多い。

④ 欠かさぬ文(ふみ)

空也は折にふれ父あてに手紙を書き飛脚便に託す。訪問先で急きょ筆と硯を借り、近況をしたためる場面にぼくは、20歳のときのユーラシア放浪を思い出しうっとりとしてしまう。手紙を待ち焦がれる空也の家族や道場関係者の様子も鉄板シーンだ。

⑤ 敬意と弔い

勝負には勝っても相手への敬意を忘れない。最終巻では、それまでに命を奪った10人の剣客を想い浮かべ、虚しさにとらわれる。その虚しさを心に抱えたまま生涯かけて弔っていくしかない、と決意するところには、作家の矜持も感じた。

■親子物語 21年かけ全61巻

『居眠り磐音 江戸草紙』が始まったのは2002年4月だった。文庫書き下ろしの形で51巻まで続けた。主役を息子に変えての続編『空也十番勝負』は2017年1月から始まり、今回の10巻で完結した。サイドストーリーやスピンオフも加えると、70巻近くになる。

ぼくは2012年にたまたま、『居眠り磐音』の第1巻『陽炎の辻』のドラマ版をNHKテレビで観て面白さを知り、原作を読み始めた。新作が出るたび読み継ぐこと11年、節目に感想記を書きこのサイトに11本を収録してきた。「居眠り磐音」のタグも作った。

途中で「マンネリだ、これでおしまい」と見限ろうとしたことも何度かあった。しかし新作が出ると無性に読みたくなった。眼と頭になじんでいる童話や絵本を、何度も繰り返し開く感じといえばいいだろうか。お正月やお盆に映画『男はつらいよ』の新作が公開になると、寅さんやさくらさんに会いたくなって映画館に入る感覚とも近い。

この感覚は、ゴルフ漫画『風の大地』の全84巻を読み継いだ愉しみとも似ている。主人公の沖田圭介は真摯でまっすぐ、ひたすら練習に明け暮れ、プレーにのめり込む。「江戸の剣」を「現代のゴルフ」に変えるとこうなるといってもいいかもしれない。

■磐音の晩年を『残日録』に?

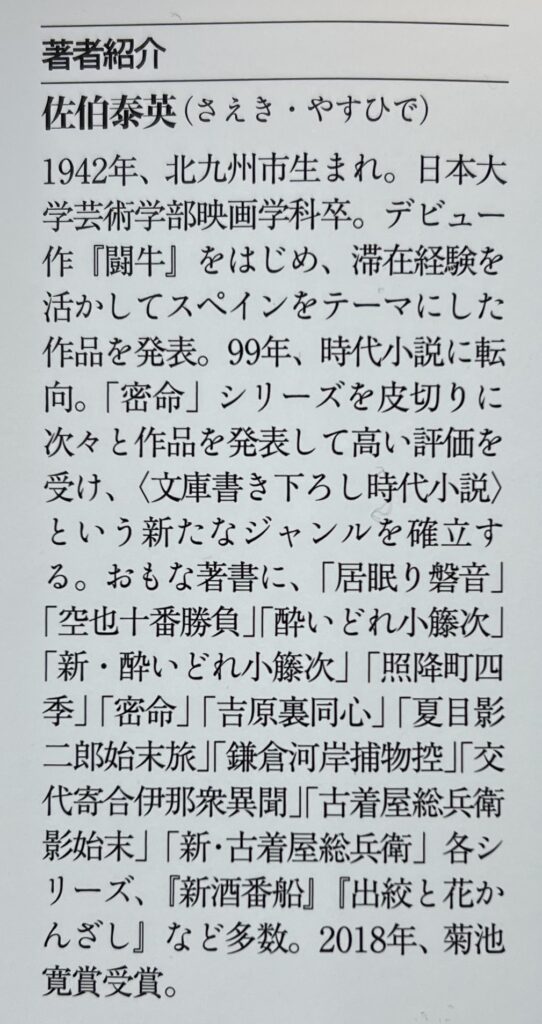

文庫の「あとがき」や小冊子「佐伯通信」によれば、佐伯氏はいま81歳。60歳で始めた磐音シリーズのほかにも人気シリーズを並行して書いてきたから、刊行文庫は来春には300冊に達する。とんでもない数と驚異のスピードだ。

筆者は自らを自嘲気味に「乱作物書き」と称する。そのうえで、磐音については「残日録」への意欲をにじませている。藤沢周平の傑作『三屋清左衛門残日録』が浮かぶ。

佐伯氏が磐音の残日録を書けば、自らが作り上げた剣術家・坂崎磐音と、300作を書き連ねてきた老作家の、それぞれの晩年と衰えを重ねあわせた作品になるだろう。

読みたいような、読みたくないような…。もし手に取れる日がくれば、きっと、ぼくの晩年の日々の手触りも重ね合わせながら味わうことになるだろう。