きこり老人の肝っ玉 森の新木で建て直す

主人公は陸前高田の佐藤直志さん、77歳の樵(きこり)だ。東日本震災で息子は津波にさらわれ、自宅は壊れたが、仮設住宅を拒否して半壊の小屋に住み続け、森から伐り出した材木で立て直してしまう。自立した老人の肝っ玉、漂うユーモア…。公開から11年たち、直志さんはこの秋に89歳で亡くなったけれど、映像に残る”77歳きこりの不屈”は色あせず、71歳のぼくをはげしく揺さぶっている。

(池谷薫監督、2012年、長久手市文化の家)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

このドキュメンタリー映画は12月10日、名古屋市の郊外、長久手市文化の家で開かれた自主映画会で観た。映画会を主催した「まちとくらしネットワーク」のメンバーが、妻の元勤め先の先輩で、妻に誘われてぼくもでかけた。

■強靭な肉体「水さえあれば」

なんといっても、77歳になる直志さんが森に入り、大木を伐り倒すシーンがすばらしい。チェーンソーを自在に操り、時には木をよじ登る。肉体の強靭さと熟練の技に見ほれる。終盤に腰にしびれを訴えるけれど、手さばきは鈍らない。

直志さんは震災前から、激しい山仕事を重ね、森の中に何日もこもってきた。震災後も、崩壊しかけの離れに息子の遺影を飾って寝泊まりしながら、きこりだけでなく、田植えや村祭り復活に全力を傾けていく。きこり暮らしで培ったという「水さえあれば、どこででも生きていける」という言葉が腹に落ちてくる。

津波で息子も家も失ったけれど、生きてきた場所で生き続けてやる—。何もかもが津波にのみ込まれた状況でのこの決意、まわりから見れば、頑固とか意固地とかいう次元をはるかに超え、無謀に見えただろう。それは映画でも随所に出てくる。けれど、この男はやりとげてしまう。

■漂うユーモア おおらか含羞

そんな一徹な直志さんが、ユーモアを感じさせる場面も随所に出てきた。神社の祠に祭ってある木彫りの男根を説明するシーンでは、自分が伐り出した木から彫り上げたのだと語りながら、照れ隠しのような笑みには、おおらかな含羞があった。

会場で配布された資料文「池谷監督からのメッセージ」には、東京から現地へ50回通ったとあった。収めた映像は膨大な長さになったろう。その中からこうした場面を残したことを監督はこう書いている。

本作では笑いにもこだわりました。想像を絶する悲劇に見舞われても、被災者である東北人は朴訥で土地に根ざしたユーモアを忘れずに生きています。それが人間であり、哀しみの向こうに透けて見える明日への希望だと思うからです。

(「池谷監督からのメッセージ」から)

画面の中で直志さんは、絶望的な状況なのに怒りや悲しみの仕草を浮かべることはなく、いつも飄々として前を向き、ときには笑みさえ浮かべる。

■妻の本音も画面に深み

ぼくがもうひとつ驚いた場面は、直志さんの妻がカメラに語る場面だった。老いた夫が「仮設住宅には入らない」「もとの場所に家を作り直す」と言い張ることに賛同していない。しかもその気持ちを正直にざっくばらんと語ってくれる。それでも直志さんはへこたれず、自分が決めた方向に突き進んでいく―。

監督はなぜ、膨大な映像の中から「妻の本音」をあそこまで残したのだろうか—。ぼくの勝手な想像だけれど、妻のあの思いは、当時のほかの被災者や役所の担当者たちの大多数の感覚とも重なっているという判断ではなかったろうか。

もうひとつの大きな理由は、どんな夫婦にも、どんな家族にも、それぞれに固有の歴史があり、周りからはわからない思いや葛藤があるのではないか、という家族観ではないか。直志さん一家も例外ではなく、直志さんは語らないけれど、妻の反対も含めていろんな事情を踏また上での決断だった、とぼくは感じた。

そう考えると、妻が語る場面は一見すると直志さんの志に水を差しているように見えるけれど、あくまで事実を積み重ねていくドキュメンタリー映画として、この作品に一段の深みをもたらしている、とぼくはとらえた。

■「個を極める」 中村哲も浮かんだ

「池谷監督からのメッセージ」ではまた、前作の『蟻の兵隊』で中国残留日本兵を描いて高い評価を得たことを受けて、次のように書かれている。

僕の流儀で映画をつくることに自信をもてたのは確かです。それは「個を極める」とでもいうのでしょうか。徹底して「個」を見つめることで、普遍性をもったおもしろい映画をつくれると信じています。

(「池谷監督からのメッセージ」から)

この文章を読んで、医師・中村哲さんのドキュメンタリー『荒野に希望の灯をともす」を思い出した。

中村さんはパキスタンとアフガニスタンの貧しい山村を援助するため診療から井戸掘り、用水路建設へと突き進み、2019年に何者かの凶弾に倒れ73歳で死亡した。

中村さんも、直志さんも、常識から突き抜けた異次元の行動を通じて「個」を極めた。しかも、映画で見るふたりの立ち居振る舞いに、ぼくは「含羞」も感じた。

■震災4作目 「厚志」と「直志」

ぼくは今回、予備知識ゼロでこの映画を観た。配られた資料を上映前に読んで初めて、この映画が東日本大震災のドキュメンタリーで、公開から11年たっていることも知った。主人公の「佐藤直志さん」がことし10月、89歳で亡くなったことも。

——公開から11年もたっているのか。佐藤直志さん? どこかで見た名前だなあ。はて…

そう思いながら映画を観たけれど「どこかで見た名前」のもとを思い出せなかった。東日本大震災をテーマにした文学や映画は膨大な数にのぼるだろう。恥ずかしながら、ぼくが観たり読んだのは3作しかない。

2021年5-10月

NHKテレビ小説『おかえりモネ』

2023年1月

アニメ映画『すずめの戸締り』

2023年2月

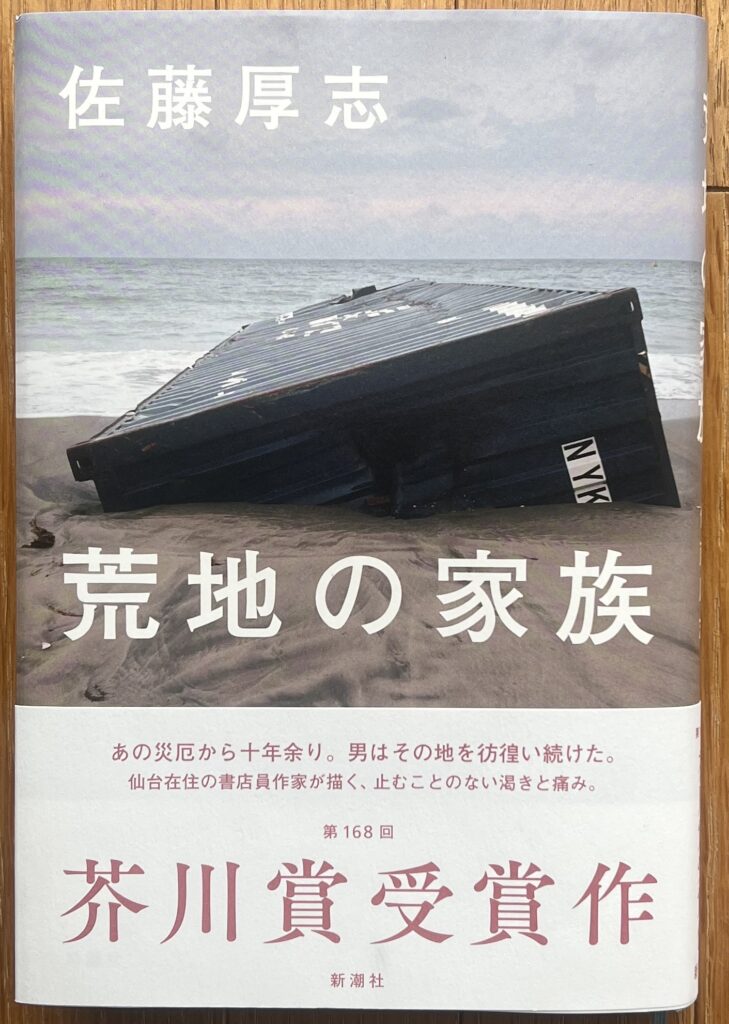

芥川賞の佐藤厚志『荒地の家族』

と書いてきて「どこかで見た名前」がわかった。この映画の「佐藤直志」さんは、『荒地の家族』の筆者で、仙台在住の作家「佐藤厚志」氏と一字違いなのだ。

上の3作は大震災そのものだけでなく、「あの震災から10年」という年月の流れもテーマにしている。『先祖になる』は震災直後から撮影され、翌年にドキュメンタリーとして発表されているから、震災そのものと対峙している。

表現の形式や土俵はまったく違う。でもちょっと不思議な因縁を感じ、「厚志」と「直志」の文字を眺めながら、ふたつの作品を反芻している。

/IMG_7248-scaled-e1602332055981-640x360.jpg)

/IMG_7255-scaled-e1602331893733-640x360.jpg)

/IMG_6940-scaled-e1602332742445-640x360.jpg)

/IMG_65161-scaled-e1602333346661-640x360.jpg)