ヒント随所に 女性観に監督の視点

フランスのモーリス・ラヴェル(1875-1937)が1928年に作曲した『ボレロ』の誕生秘話がテーマだ。スペイン民族舞曲を示す曲名、途切れぬ3拍子、繰り返す主題…。それらがどんな葛藤をへて「陶酔の17分」に結晶したか、随所にヒントが出てくる。母親、親友の姉、バレリーナらとの仲も丹念に描かれ、ラヴェルの女性観も無意識に結実していたとの監督視点が最大の焦点だろう。

(アンヌ・フォンテーヌ監督、2024年8月公開、伏見ミリオン座)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

パリ五輪中に公開 作曲は100年前五輪の直後

この映画が日本公開された8月8日は、100年ぶりのパリ五輪のさなかだった。『ボレロ』がオペラ座で初演されたのは1928年。前回のパリ五輪はその4年前の1924年で、ラヴェルがパリで活躍していた時期だ。それを知って映画への興味が余計に募り、閉会式の翌13日に妻と名古屋・伏見のミリオン座で観た。

<注> この印象記は映画の根幹に触れるか、ネタバレになる表記を含んでいます。気になる方は先に映画をご覧になってください。

■陶酔へ導く3つの魔術

楽曲『ボレロ』を初めてきちんと聴いたのは、1981年の仏映画『愛と哀しみのボレロ』の中だった。初任地の富山で、結婚したばかりの妻と観た。違う国のアーティスト家族の話が並行して進み、第二次大戦やホロコーストの悲劇をへて、戦後のオペラ座でいろんな人生と楽曲とバレエが”合体”するラストは圧巻だった。

あれから40年、今回の映画を観る前にもういどきちんと曲を聴いておきたいと、自宅のCDを再生してみた。シャルル・デャトワ指揮、モントリオール交響楽団の1983年録音盤。映画も観終わったいま、あの曲がぼくを陶酔へ導く魔術の要素は次の3つと感じている。

途切れぬリズム…スネアが刻む3拍子

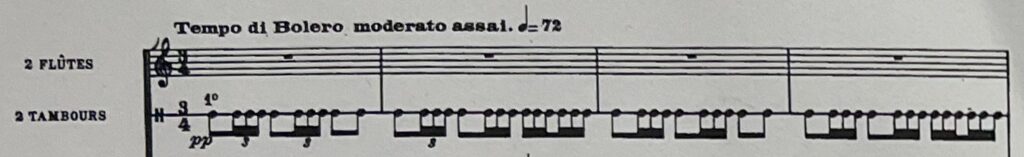

やはりというべきか、映画を観終わったあと、耳の底に、スネアドラムが刻むあの3拍子が残っていた。ミリオン座の待合室の壁には、ポスター横に楽譜も貼ってあった。打音を文字にすると—

「タン タタタ タン タタタ タン タン/タン タタタ タン タタタ タタタタタタ」

指先で壁をそっと叩いて打音をなぞってみる。そうか、2小節でひとかたまりだったのか。曲の冒頭、スネアの演奏者が、聴こえるか聴こえないかという弱さで打音を刻み始める。ビオラとチェロのピチカート「ダン ダン ダン」も加わり、まったく同じリズムを保ちながら、17分後のフィナーレまで続く。

いったい何回くりかえすのだろう? 家に戻りネットで調べたら「169回」とあった。なんと孤独で崇高なパートだろう。

繰り返す主題…でも飽きない旋律

この曲にはもっと大事な”繰り返し”がある。副題の「永遠の旋律」だ。3拍子のリズムにあわせて、フルートが有名な主題を奏で始める。自宅CDの解説書で音楽評論家の志島栄八郎氏は次のように書いている。

この曲はきわめて独創的に書かれている。主題と、それに呼応する副次主題は、前後19回にもわたって反復されているのにもかかわらず、その間、一度も変奏や展開は行われていないし、最後の2小節を除いてリズムと調性(ハ長調)は終始変わらない。

この主題と副次主題は、ほかの楽器が少しずつ加わりながら繰り返され、聴衆を恍惚、陶酔へと導いていく。

だんだん強く…クレシェンドの魔力

繰り返しが恍惚へと昇華していく過程では、「クレッシェンド」の効果も絶大だろう。リズムと主題はだんだんと強くなっていく。主題に参加する楽器の数が増え、奏でる音も大きくなっていく。

変奏も転調もないのに、引き込まれていく。すっかり脳内にしみ込んだ旋律が、何度も何度も感性をくすぐってくる。なめるように、うねるように。そして圧巻のフィナーレへとなだれこんでいくのだった。

■映画の主題は「いかに生まれたか」

この名曲がいかにして生まれたか。映画の方はそれが”主題”だ。そこに関してぼくは何の知識もなかったから、フォンテーヌ監督が描き出した物語は驚きの連続だった。

随所に「ヒント」

ラヴェルは『ボレロ』の作曲を依頼されてから、なかなか曲想が浮かばず苦悶する。その過程で触れる音楽や光景、旅先での経験に、『ボレロ』の骨格が散りばめられていた。

最大は、ラヴェルが愛する母親を何度も回顧し、バスク地方の出身だと話す場面だろう。バスクはフランスとスペインにまたがる地域。「ボレロ」はもともとスペインの民族舞踏とか舞曲の総称だ。

曲全体を支配する3拍子のリズムについても、随所にヒントが出てくる。

・町工場の機械が動く音

・目覚まし時計

・メトロノーム

・女友達が扇子を開閉する音

主題の繰り返しも暗喩的に出てくる。

・酒場でピアノを弾き女給らと唄う流行歌

・演奏旅行先の米国で聴いたジャズ

・自宅でピアノを弾きお手伝いと唄う流行歌

ああこの経験が楽曲のあそこにつながっていくんだ—。あれこれ想像するのは楽しかった。

初めて知った「アセクシャアル」

=パンフから>

もうひとつ、フォンテーヌ監督が大事に描いたのはラヴェルの女性観、性的志向だと思う。親友の姉ミシア、曲を依頼してきたバレリーナのイダ、あるいは酒場の女たちと語り合ったりダンスをしたりする場面が何度も出てくるが、性的な行為に移ろうとはしない。キスを求められても「それはだれでもできる」「ぼくは音楽を捧げたい」と答えたりする。

公開日だった8月8日の中日新聞夕刊の映画評にはこう書いてあった。

監督がラヴェルを他者に性的関心を持たない「アセクシュアル」と考えて描いたのも興味深い。

ぼくはこの記事で「アセクシュアル」という言葉を初めて知った。ネット上の「IDEAS FOR GOOD」はこう定義している。

無性愛ともいう。他者に対して性的欲求を抱くことが少ない、またはまったく抱くことがないセクシャリティだ。恋愛感情(好きという感情)を抱くことはあっても、その相手に性的な感情を持つことはないことが特徴である。

パンフや公式HPでは言及なし

ただラヴェルの性的志向については、映画でも、パンフでも公式HPでも、ぼくが観た限り、直接の言及はない。映画で親友が「きみ(ラヴェル)は音楽と結婚した」と言ったり、ミシアについて公式HPで「ラヴェルのミューズである」と書いてあるくらいだ。ミューズは「アーティストにインスピレーションをかきたてる女性」の意味だろう。

ネット上の「IDEAS FOR GOOD」には、こうも書いてある。「性的マイノリティの人々をあらわす『LGBTQIA』の『A(Asexuality)』がアセクシュアルだ」

とても現代的で機微なテーマなのだろう。軽々しく論議や論評できる世界でない気もする。この映画との関連も含め、これからどんな形で論議されていくだろうか。

絶賛に作曲家は傷ついた?

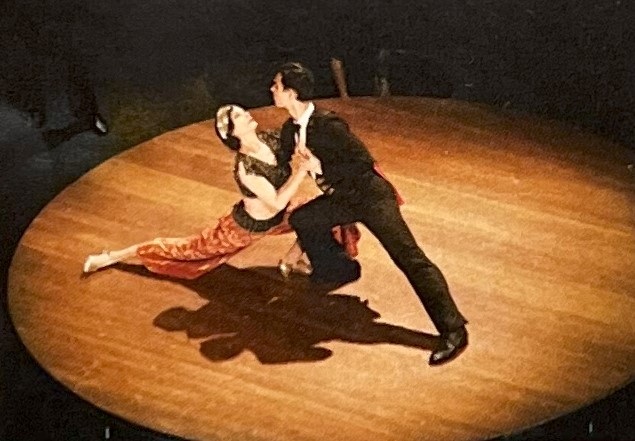

映画でラヴェルは『ボレロ』の舞台を町工場と想定し、産業革命以後の機械化文明の暗喩と考えている、と初演前に語っている。ところがオペラ座の舞台は酒場になっていて、ダンサーの艶めかしい踊りとともに官能性に満ちているのを見て、ラヴェルはひどく落胆し、一時、貴賓席から立ち去ってしまう。

しかし初公演が終わると、オペラ座の観客はすぐにラヴェルに大喝采をおくった。それまで冷淡だった評論家も「ち密さがエロティークに位相を転じた !」と絶賛する。

それ以後、楽曲『ボレロ』は、ラヴェルの意志に反し、彼の代表作として位置づけられるようになる。脳の病気で苦しんだ晩年とともに、驚きの展開だった。

この名曲の誕生とラヴェルの人生についてのフォンテーヌ監督の視点をあらためて考えている。母親と故郷バスクへの深い敬慕、アセクシュアルな性的志向、ジャズや流行歌との接触…。「ラヴェルは音楽と結婚した」(友人)、「あなたの音楽に感じるのは官能よ」(曲を依頼したバレリーナ)…。それらの要素が、ラヴェル自身はまったく意識も予期もしない形で混ぜあわさり、踊り手や聴衆には、ほかの曲にはない恍惚や陶酔や官能を感じさせる”奇跡の結晶”となって結実した—。

それが実力派とされる女性監督のメッセージだとぼくは受け取っている。

■音楽映画に外れなし

1981年の映画『愛と哀しみのボレロ』の後も、作曲家や歌手、楽曲を真ん中にすえた「音楽映画」は何本か観てきた。このサイトでも、2005年以降に観た5本の印象記を公開している。その題名と、ぼくが自分でつけた見出しは以下の通りだ。

米映画『Ray/レイ』(2005年)

名曲を聴きながら 誕生ストーリーも味わう

米映画『奇跡のシンフォニー』(2008年)

ピュアなファンタジー 純愛はまだ米国に?

米映画『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』(2009年)

醜聞なんて些末 異次元のインパクト

米映画『ジャージー・ボーイズ』 (2014年)

意欲旺盛 舞台作品をイーストウッドが映画に

米英合作『ボヘミアン ラプソディー』(2018年)

そうか 単に食わず嫌いだったんだ

音楽映画には核になる楽曲が必ずある。筋や演技に不満が残っても、その楽曲が好きだったら満足できる。「音楽映画」はたくさんあり、ぼくは一部しか観れていないけれど、映画ファンとして言い切れる。音楽映画に外れなし、と。

/IMG_65141-scaled-e1602333394821-640x360.jpg)

/IMG_7256-scaled-e1602331858447-640x360.jpg)

/IMG_7272-scaled-e1602331346262-640x360.jpg)