贈賄容疑を否認 保釈まで7か月

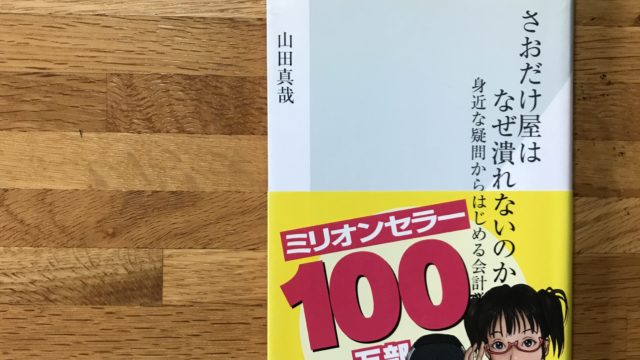

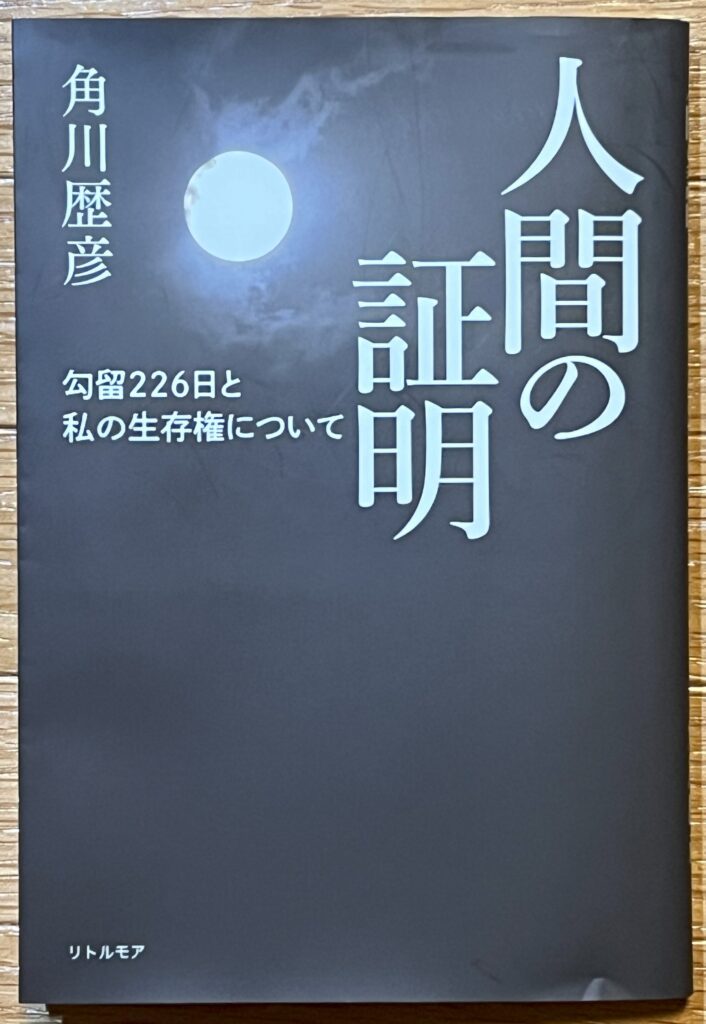

東京五輪をめぐり贈賄容疑で東京地検に逮捕・起訴された出版界の大物、KADOKAWA前会長が「人質司法」を告発した手記である。容疑を否認し続けたら、79歳の病身なのに劣悪な環境と24時間監視のもと7カ月も勾留されたと憤り、これは日本だけの理不尽な制度で憲法違反だと訴えている。公判は始まっておらず、被告が先に国を提訴し、同時に告発書も発行するという、異例の展開をたどっている。

(リトルモア、2024年6月27日発行)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■発売日に国を提訴

この汚職事件では、東京五輪スポンサーになりたい企業が、「みなし公務員」の組織委員会理事に賄賂を供与した疑いがもたれている。

2022年8月17日に理事の電通元専務が収賄容疑で逮捕された。9月14日には角川書店元社長でKADOKAW会長の高橋歴彦(つぐひこ)氏も「贈賄の共同謀議」容疑で逮捕され、10月4日に起訴された。この事件の逮捕・起訴者は15人にのぼった。

歴彦氏は逮捕前から容疑を否認し、226日間の勾留をへて2023年4月に保釈された。公判はまだ始まっていない。

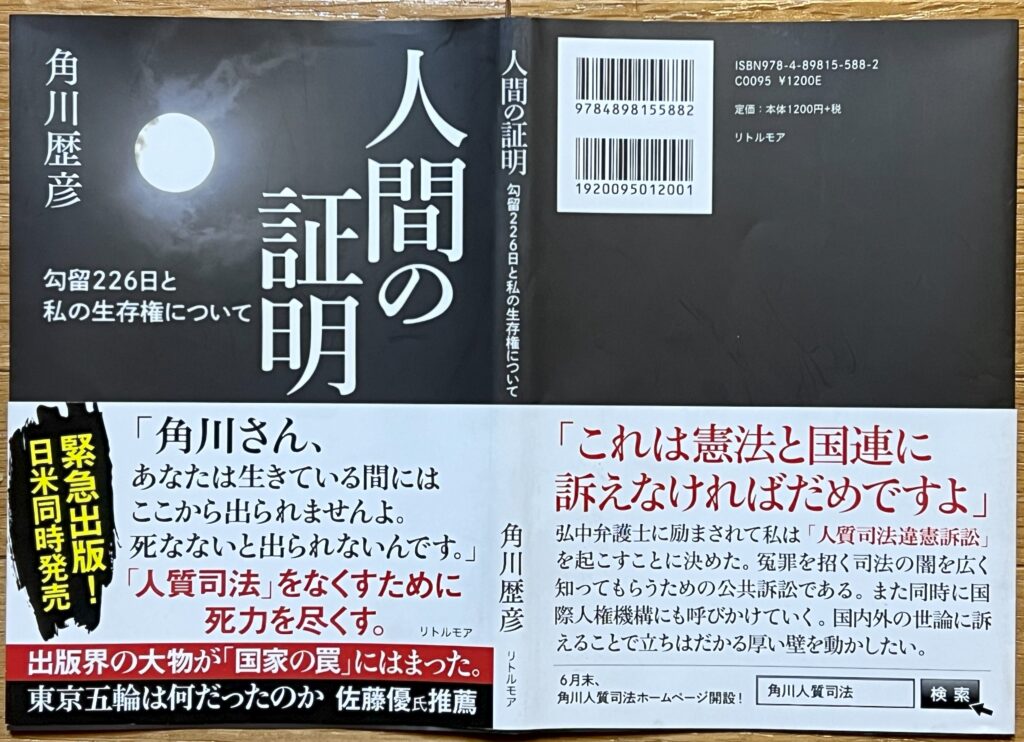

著者はことし6月27日、無罪主張を続けると長期間勾留される「人質司法」は憲法違反だとして、2億2000万円の損害賠償を国に求める訴えを東京地裁に起こした。10人の弁護士とともに記者会見も開いた。この日は、この著書『人間の証明』の発行日でもあった。

■書籍広告に3つの驚き

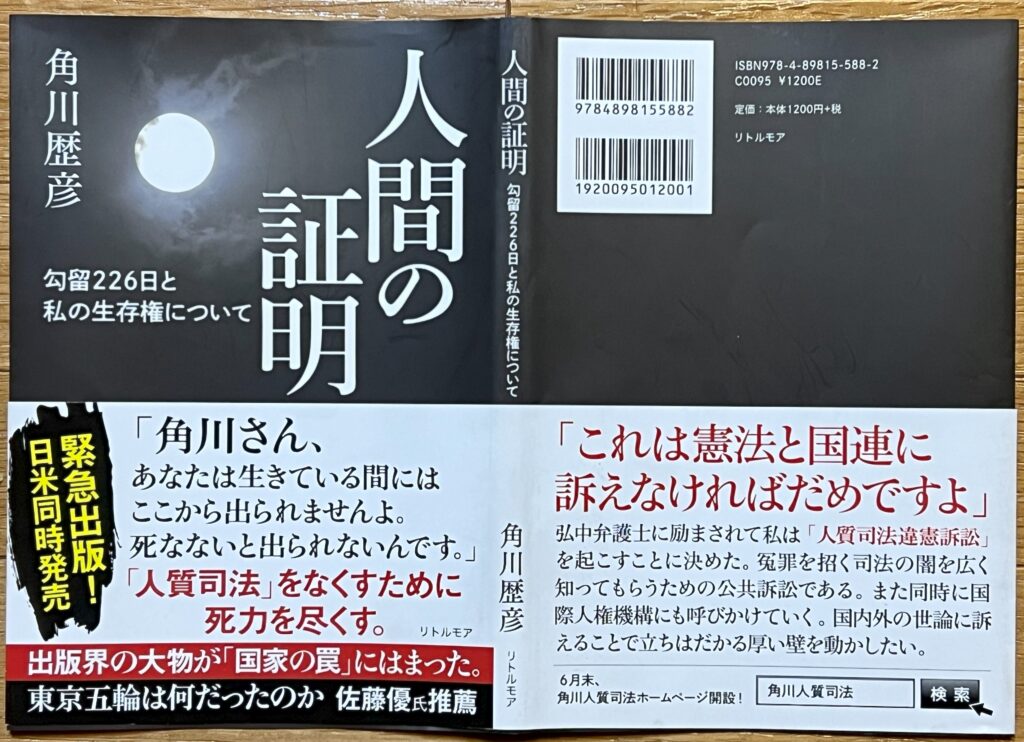

歴彦氏が一貫して否認していることと、6月に国を提訴したことはニュースで知っていた。しかし訴訟準備と同時に手記も書いていたことは、7月30日の朝日新聞広告で初めて知った。内容にも驚いた。

推薦に著名文化人ずらり

「感動と賛同!」というコピーの横に並んだ7人の名前とそのコメントが圧巻だ。赤川次郎、小川洋子、林真理子の各氏はベストセラー作家。見城徹氏は角川書店の同業である幻冬舎の社長で、保坂正康氏は戦争ものに強い作家・評論家である。村木厚子氏は郵便不正事件で特捜部から冤罪の罪を着せられた元官僚だから説得力がある。

題名は超ヒット作と同じ

本の題名『人間の証明』は、森村誠一のベストセラーと同じ。1975年に角川書店が出版し、2年後には、歴彦氏の兄の春樹氏が主導して映画化し大ヒットした。この題名にしたわけはあとがきで触れてある。

英語版も同時に発売

広告には「日米同時発売」とあるだけ。 本を読むと、日本の「人質司法」は国連や欧米諸国から批判が続いていて、歴彦氏は国連人権理事会に救済を申し立てたと背景が書いてあった。「角川人質司法」のHPには『Proof of Humanity』という英語版の写真が掲載してある。

■東京拘置所での226日

本の前半は、著者が逮捕されてから保釈されるまでの体験記だ。この本の肝である。東京拘置所の実態と、検事の取り調べ、面会の様子などが細かく記されている。

拘置所の処遇の悪さや強引な取り調べは、映画や本でわかっていたつもりだった。だから書籍広告で著名文化人の次の談話を読んだとき、大げさじゃないかと思った。

「検察の独裁と横暴」(見城氏)

「途方もない理不尽」(林氏)

「私たちが逮捕されたとき、無罪・有罪が決まる前から激しい『罰』を受けることになる」(村木氏)

しかしこの手記を読むと、大げさではないと感じる。理不尽さを本の見出しから拾っていくと「自尊心を奪う身体検査」「丸見えの便器」「外界から遮断する窓」「二十四時間の監視体制」「取り上げられたノート」「『最高の医療水準』という虚構」…。

しかも著者は79歳の高齢だった。心臓などに持病を抱え勾留中も3度倒れた。しかし保釈申請は「証拠隠滅の恐れ」を理由に裁判所に何度も却下され、逮捕された15人の中でもっとも長く勾留された。著者だけが一貫して否認し、調書への拇印も完全拒否したためだろうと書く。

本を読み終えるとぼくも、「もし逮捕されたら」「ましてや否認したら…」と暗然となった。

■「この本は無罪を訴えるためでない」

それでもぼくの頭の片隅では、筆者が「贈賄に関与していない」というのは真実かというモヤモヤを感じながら読み始めたのも事実だ。検察が逮捕した以上、それなりの証拠と立証できる自信があってのことではないか、と推測してしまう。

そのあたりは筆者も承知だ。まえがきにこうある。

この手記は私の無罪を訴えるためのものではない。それはこれから始まる刑事裁判で争うことになる。保釈中の身でこうして筆を執ったのは、私の体験を通して、拷問とも呼べる人質司法の非人間性、違法性を広く世に問いたいと考えたからである。

日本では有罪が確定するまで無罪として扱われるはずの被疑者・被告人の尊厳と人権は長らく蹂躙され、これまで数えきれない人たちがその犠牲となってきた。この異常な司法制度を一日も早く廃絶しなければならない。(5p)

そのうえで著者は、検察特捜部が「理不尽な制度」の真ん中にいて、システム全体を牛耳っていると問題にしている。

■検察の体質と国策捜査

ぼくは新聞社の編集局に30年いたが、検事を直接取材したことはない。だから検察についての知識は、取材経験がある同僚の話や報道、映画、本からに限られている。そのうえでこの本と検察の関係でカギになると思ったのは3点だった。

五輪汚職は国策捜査だったか

この汚職事件では、五輪スポンサーになりたい企業が、「みなし公務員」の組織委員会理事に賄賂を供与した疑いがもたれている。著者はこう断言する。

検事や弁護士と話しながら確信したのは、五輪汚職そのものが「国策捜査」ということだった。特捜検察は時代状況に応じて一つの政治的意図や世論の動向に沿って訴追を前提に国策捜査を進める。検察は巨額の税金を投じた五輪の裏では必ず黒い資金が流れているはずだという国民の疑念と摘発への期待に応じる形で事件をつくり上げたのである。

(37p)

筆者は過去の「国策捜査」をいくつか挙げている。そのひとつである鈴木宗男汚職事件で逮捕された佐藤優氏から「これは『人質司法』になりますよ」と助言を受けたという(21p)。

佐藤優氏はそのときの体験記『国家の罠』で有名になり、宗男事件を国策捜査と指摘したとあるが、ぼくは読んでいない。その後の『新・戦争論』『友情について』『プーチンの野望』は読み、洞察力と熱量に衝撃を受け印象記も書いた。

有罪率99%超の無謬神話

日本では刑事裁判の99%以上に有罪判決が出ている、とされる。しかし筆者は「この数字にはからくりがある」。母数は逮捕された被疑者の総数ではなく、起訴できた3割から4割にすぎない。しかも無免許運転や万引き、覚醒剤所持など有罪がほぼ確定している現行犯も含んでいる—。

問題なのは、逮捕後、「起訴猶予」や「嫌疑不十分」で釈放された人たちだ。彼らは有罪にするに足る証拠を得られていないにもかかわらず、20日間以上の身柄拘束と非人道的な取り調べを強いられている。皮肉にも発表された数字は人質司法の実態を物語っている。(103p)

メンツ賭け有罪へ 裁判所も加担

検察はいったん起訴したら、自分たちだけが持っている証拠から都合のよいものだけを選別して、組織のメンツにかけて有罪に持ち込もうとする—。裁判官も拘留延長許可や釈放申請却下という形で結果的に人質司法に加担するシステムになっており、判決で無罪を出すのは難しい—。

このくだりは読んでいると息がつまってきた。周防正行監督の映画『それでもボクはやってない』を思い出す。冤罪なのに有罪判決で終わるラストに、仲間うちで囲い込んでしまっているような司法への憤りがこもっていた。

■2年前の反戦広告 著者の意向か

歴彦氏はこの手記で、父の角川源義(げんよし、角川書店創業者)や、兄の春樹(角川書店前社長)にならって勾留中に俳句を作り、数十句詠んだとも書いている。うち3句を本で紹介し「父や兄には遠く及ばない」。そう謙遜したあとの次の文章にはっとした。

父が1949年、角川文庫の巻末に掲載した「角川文庫初刊に際して」という文章も繰り返し読んだ。それはこんな文章から始まる。

「第二次世界大戦の敗北は、軍事力の敗北であつた以上に、私たちの若い文化力の敗北であつた」

文化の普及を務めとする出版人の失敗に対する痛切な懺悔の言葉だった。(65P)

あっ、あれだ。2022年5月10日の朝刊のKADOKAWA全面広告。ロシアのウクライナ侵攻から2か月半、「今こそ戦争について考えよう」との見出しとともに源義の文章があった。戦争の悲惨さを描いた本やコミック9作品の写真が上部に並び「どれも無料でダウンロードできます」。総合メディア企業ならではの見事な反戦広告だった。

作品の筆頭には、ウクライナ生まれのノーベル賞作家のデビュー作『戦争は女の顔をしていない』のコミック版があった。ぼくはさっそくダウンロードして読み、印象記に「反戦広告から無料入手 プーチンには無力?」との見出しをつけた。

あの全面広告をKADOKAWが出したとき、歴彦氏は会長だった。創業者の文章を載せ、無料ダウンロード可能—。こんな腹の座った広告を打てるのは、会長の強い意志があったからだろう。

■「火の玉3兄妹」熱量と荒波

社業への自信と自負は本の各所ににじみ出ている。

次男の私は93年の(角川書店の)社長就任後、経営の多角化や業務提携を進め、会社を出版、映画、アニメ、ゲーム、ウェブなど多様なサービスを提供する日本有数の総合メディア企業に成長させた。(3P)

私も出版人として目まぐるしく変化する時代に応じて会社を成長させるべく遮二無二突き進んできた。(65P)

この本の中では、歴彦氏と兄の春樹(角川書店前社長)、姉の辺見じゅん(作家)の性格について文芸評論家の山本健吉氏が「火の玉3兄妹」と呼んでいた、とも書いている(66P)。

ネット上で角川書店のwikipediaを読むと、春樹氏の麻薬取締法違反での逮捕だけでなく、歴彦氏の社長就任後も出版社の経営や映画制作をめぐって混乱続きだったと知った。とんでもない荒波を乗り越えてきたのだと想像する。

■「この男」だから事業拡大 検察の意地も誘う?

歴彦氏は今回の事件で一貫して否認を貫き、手記をまとめると同時に国を提訴して、強烈な反骨精神と突破力を見せている。こんな男だったから「火の玉」熱情と相まって、多角化と規模拡大を推し進めることができたのだろう。

一方、この強烈な個性が検察にどう映ったのかは、この本でははっきりわからなかった。今後の公判で推測するしかない。しかもほかの被告が歴彦氏の関与についてどう証言しているのかを把握できていないので、以下は、勝手な推測と想像になる。

逮捕権は警察にもあるが、起訴する権力は検察だけが持っている。しかも特捜部のエリート検事たちも生身の人間だ。強烈な個性と発言力を有する出版人には、まぶしさとともに反感も覚え、意地に火をつけられたのではなかったか。

歴彦氏の熱量と突破力と反骨心は角川書店を日本有数の総合メディア企業に育てた。一方でその強烈な個性は、検察を「共同謀議での立件」に踏み込ませる要因になり、その根っこには、検察は無意識だったかもしれないが、問題の「人質司法」があったのではないか、と思っている。