反る屋根 うねる通路 たまり場

名古屋大学の東山キャンパスに新しい交流施設 Common Nexus (愛称コモネ) が7月にオープンした。芝生広場を兼ねた屋根は反り返り、地下1階には自然光が差し込み、うねる通路には仕掛けがいっぱい。わくわくする驚きに導かれ、ぼくは本棚 ROOTS BOOKS のひと区画を借りて棚主になった。

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■山手通り沿い グリーンベルトに建設

この新施設は、岐阜大学と名古屋大学が2020年4月に法人統合してできた東海国立大学機構が運営している。名大東山キャンパスの四谷・山手通りと中央図書館にはさまれた「グリーンベルト」に建設され、7月1日にオープンした。愛称は「ComoNe コモネ」。通りをはさんだ丘の上には、これまで”象徴”だった豊田講堂がある。

■反り返る屋根 湾曲する新ベルト

まず驚いたのは屋根だった。四谷・山手通りから見ると、中央部が低く、両サイドにむかって反り返っている(写真②③)。ゆるいスロープや階段を登ればだれでも、中央部から屋上に上がることができる。

しかも屋上の真ん中を、遊歩道が湾曲しながら図書館へと伸びていて、反り返った斜面には芝生が植えてある。「地上の平面」にあったグリーンベルトが「湾曲する屋上」になって蘇ったのだ。芝生はまだ養生中だが、ゆるい斜面に寝そべって空や雲を見ることができるようになったら、とくに春と秋は気持ちがいいだろう。

■地下にも中央に通路 注ぐ自然光

半地下の内部に入ると、もっと大きな驚きが待っていた。地下1階の中央も通路が貫いている。しかも、こちらも直線ではない。ゆるやかにうねったり、あっちこっちに、いろんなタイプの凹凸があるではないか(写真⑤⑦)。

しかも中央通路のうえをブリッジが何本も走っている。さらには6か所でサンクンガーデン(光庭)が屋根から”ぶら下がって”いて、屋上とつながる階段も見える。

そのうえ壁の上部には、湾曲する屋根との間にガラス窓がある。この窓と光庭から自然光が差し込み、地上の並木の葉が揺らいでいるのも通路から見える。柱もスパンは均等じゃないし、一直線でもない。森の中を歩いているようだ(写真⑤)。

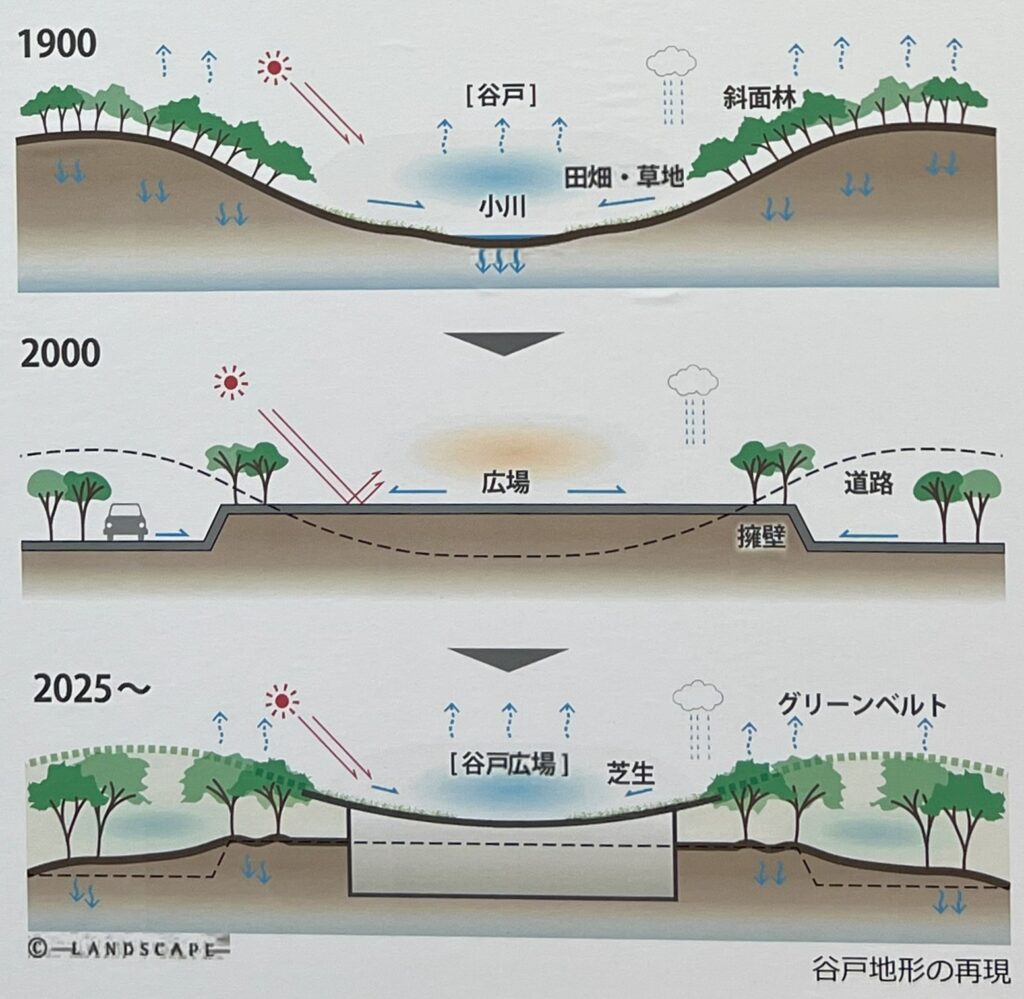

■「谷戸(やと)」から着想 3つの効果創出

コンペで設計者に選ばれた小堀哲夫氏は、6月21日の内覧会で、グリーンベルトの場所の地歴を調べ、そこが「谷戸(やと)」であったことに着想を得た、と語った。「谷戸 ? 」。初めて聞く言葉だった。

展示パネルの断面模式図(写真⑥)がわかりやすかった。谷戸は、丘陵から平地への移行帯にある一帯をさし、斜面林に囲まれた草地と小川からなっていた。やがて、住み着いた人たちによって、田畑やため池に利用されていた(上段1900)。

戦後になって名古屋大学のキャンパスとして整備されると、コモネ建設が始まるまでは「グリーンベルト」として広場になっていた(中段2000)。

谷戸の断面は弓なりに反っていた。コモネ設計で小堀氏は、新建物の屋根も反り返らせると同時に、建物を半地下に埋めることで三つの効果を創出した(2025図)。

①土地の固有地形を再現する

②光や緑を建物内に取り込む

③グリーンベルトを蘇らせる

コンペには著名建築家がずらり

この施設のコンペは2段階で行われ、最終審査には、槇総合計画事務所、SANAA・妹島和代、伊東豊雄など著名建築家の5案が残った(写真⑧)。槇文彦氏(1928-2024)は、この敷地を見下ろす豊田講堂の設計者だった。この”超激戦”で勝ち残ったのが小堀氏の案だった。

■駅直結 通路わきに仕掛けいっぱい

この施設名にあるCommonは「共有の広場や知識」、 Nexusは「結びつき」といった意味だろう。ふたつの語をつなげた意味は「大学と市民の交流の場」だろうか。内覧会のパンフレットにはこう書いてある。

―岐阜大学、名古屋大学の学生や教職員だけでなく、地域のみなさんや子どもたち、企業などすべての人に開放する共創の拠点

―東海国立大学機構のビジョン「社会の公共財として、知とイノベーションのCommonsになる」を実践する場

入り口のひとつは地下1階にあり、地下鉄「名古屋大学駅」と直結している(写真⑨)。中央図書館へとつながる地下1階通路の左右には、「共創」を促す仕掛けと空間がいくつも用意されていた。

・くつろげる大階段やソファ(写真⑩)

・電源つきおひとり勉強席(写真⑪⑫)

・靴を脱いであがる小上がり(写真⑭)

・オープンなイベントホール

・3D造作機もあるモノづくり空間

・芸術と先端研究の連携ギャラリー

・ガラス張りの教室や会議室(写真⑬)

・会員限定の交流ラウンジ

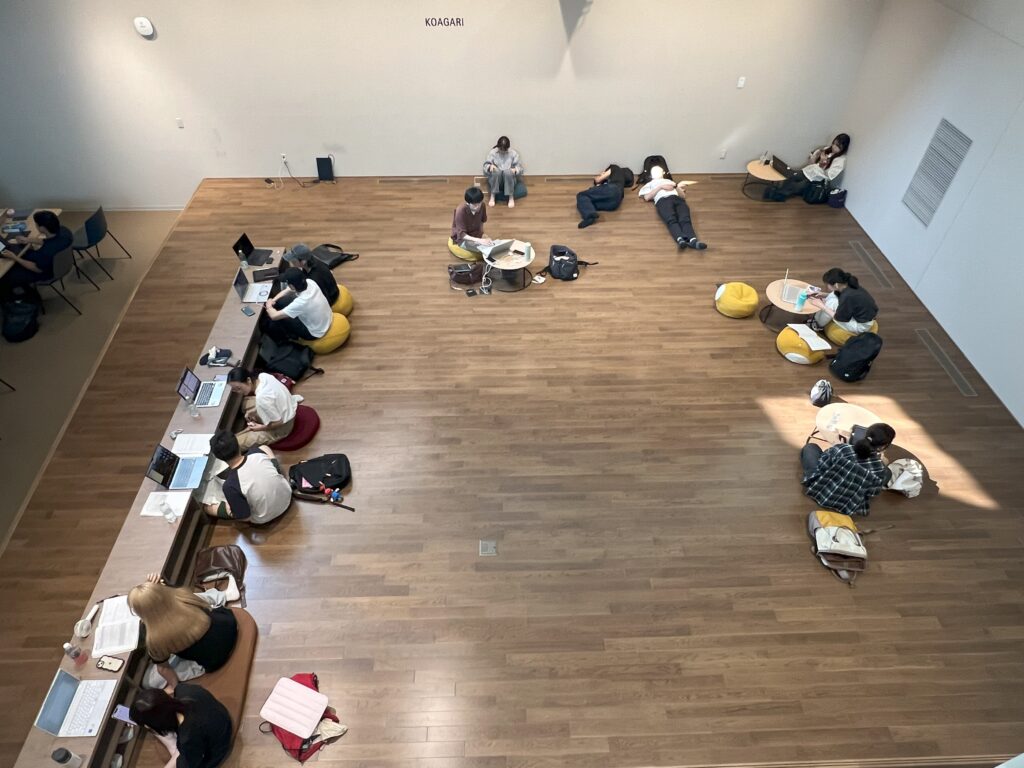

■大屋根がつつむ孤独 ひとりじゃない

内覧会でハードに驚いた後、こんな自由な空間を機構や学生は活かせるだろうかと、ソフト面がとても気になった。オープンから1週間後の7月9日、水曜日の午後にコモネを再訪したら、いろんな人が自由に出入りしていて、行き交う人たちの数は、予想したよりはるかに多かった(写真⑫)。

勉強机もみな埋まっていた(写真⑪)。大階段では横並びで座って談笑するグループがいた(写真⑩)。大階段や小上がりでは靴を脱いで昼寝している若者もいた(写真⑩⑭)。

<▲写真⑪おひとり勉強席がいっぱい / 写真⑫勉強学生と行き交う人々>

ゆるく反り上がった大屋根、斜めに差し込む自然光―。そのもとで若者たちが思い思いの時間を、いろんな場で勝手に過ごしていた。だれがどこで何をしていてもいい。ひとりっきりでもいいし、もちろん仲間と一緒でも。大屋根がつつむ孤独、ひとりだけれどひとりじゃない―。やわらかな抱擁感が心地よかった。

<▼写真⑬階段状の教室も / 写真⑭ 靴を脱ぐ「小上がり」>

ぼくが学生のころにもこんな場があったら、とうらやましくなった。講義がない時間は、4畳半の下宿や研究室や喫茶店にこもらず、大半をここで過ごしただろう。

■ROOTS BOOKS 並ぶ本は棚主しだい

そうした仕掛けのなかでも、目立ったのが ROOTS BOOKS だった。通路からちょっと上がったところの壁に高さ5m、幅10ほどの本棚が作り付けられている。近くにはソファやテーブルもあるので、くつろぎながら本を読んだり、談笑できる(写真⑮)。

この本棚は「棚主」を募集していた。棚主は区画を借りて自分の好きな本を並べることができるという。ぼくはすぐに手を挙げて棚主になり「すべては旅からはじまる」をテーマに20冊を並べた(写真⑯)。テーマは春夏秋冬に変えていくつもり。50歳以上も若い後輩たちの感性に響くだろうか。

棚主になる経過と選書は、別の体験記「コモネの棚主になってみた」にまとめた。