みごとな連携 原作先読みの愉しさ

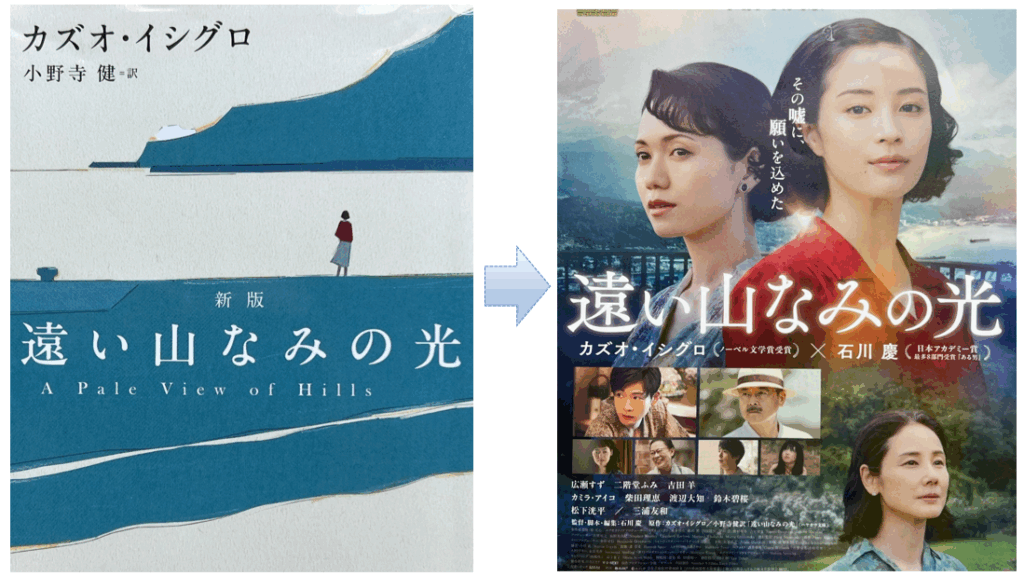

長崎生まれのノーベル賞作家、カズオ・イシグロ氏(70) の小説『遠い山なみの光』を9日に読んだ。原爆・終戦から7年後の長崎と30年後の英国が舞台だが、意図的と思われる余白が多いのに驚き、想像にひたった。翌10日には石川慶監督の最新映画を観たら、その余白は次々と埋められていった。『国宝』とは真逆だけれど、どちらも原作と映画の見事な連携。これだから”原作先読み”はたまらない。

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

<注> ネタバレには細心の注意を払っていますが、気になる方は先に小説を読むか映画をご覧ください。

■原作は43年前 4つの驚き

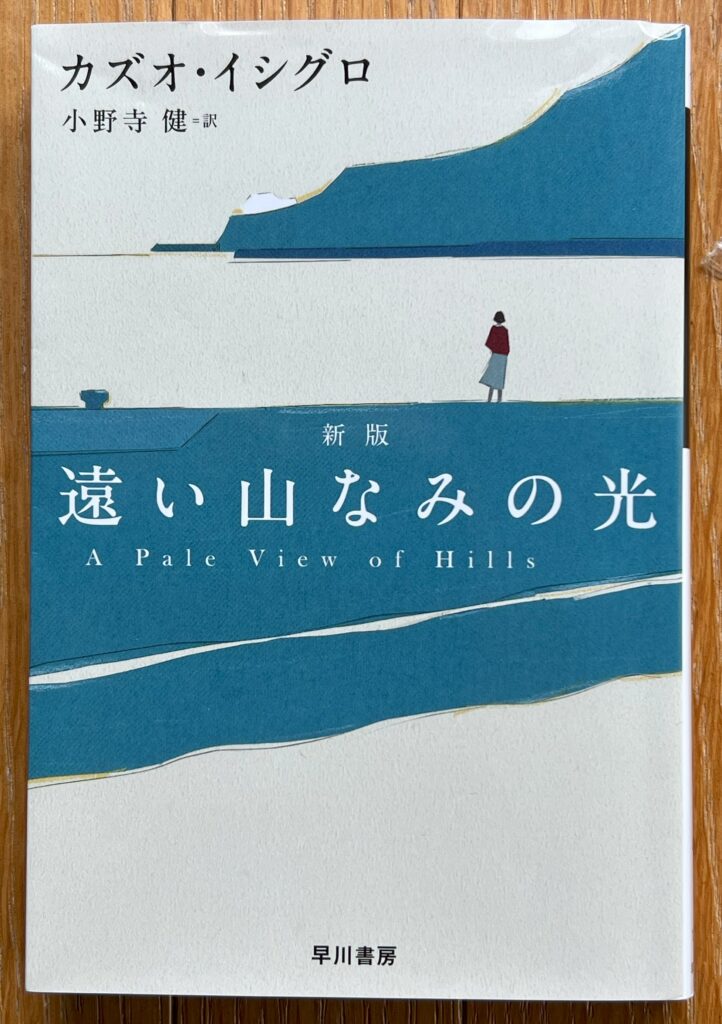

ぼくが読んだ小説は2025年6月発刊のハヤカワ文庫「新版」。原題は『A Pale View of Hills』で1982年に英語で書かれている。王立文学協会賞を受賞し、日本生まれのイシグロ氏が英国で作家として認められるきっかけになったという。「映画を観る前にまず原作を」という我が流儀に従い、イシグロ氏の小説を初めて手にした。

日本訳は1984年にまず『女たちの遠い夏』の題で筑摩書房から刊行された。2001年に早川書房が『遠い山なみの光』に改題し訳も手直しされた。翻訳はともに小野寺健氏だ。

<1> 27歳 初の長編 舞台は故郷

カズオ・イシグロ氏は1954年11月に「石黒一雄」として長崎で生まれている。ぼくよりふたつ下。父の仕事の関係で5歳だった1960年に英国ロンドンに移住し、そのまま現地で育ち作家になった。1983年に英国籍を取得し、2017年にノーベル文学賞を受賞している。

『遠い山なみの光』を書いた1982年は、イシグロ氏はまだ27歳で、国籍も日本のままだった。初めての長編であり、舞台は故郷の長崎、時代はイシグロ氏が生まれた1954年ごろ。底辺にある主題はもちろん、太平洋戦争と原爆の傷、戦後日本の急激な社会変化、だった。

<2> 戦争も原爆も遠景に

主人公の悦子は、戦前に長崎で生まれ、小説で描かれる長崎時代は20代の主婦で、お腹に赤ちゃんがいる。イシグロ氏のお母さんと同じ年代だろうか。悦子はやがて夫と離婚し、娘を連れて、イシグロ一家と同じように英国に移住する。

これらは30年後、英国で暮らす悦子が長崎時代を回想する形で描かれていく。その回想はイシグロ氏みずからの記憶ともシンクロしていただろう。

ぼくは読み始めると、戦争と原爆の生々しい記憶が出てくると覚悟していた。でも直接的な表現は出てこない。さりげなく触れてある程度。遠景とでもいえばいいだろうか。途中から、筆者は意図してそうした表現に抑えていると感じた。

<3> あえて書いてない? 4つの余白

物語の展開にも余白がいっぱいある。人と人の関係を細部までははっきりさせないままだったり、その後にあったこともきちんと明示されないまま次の回想へと転じていく。ぼくの読後メモには、こんな4つの「余白」が並んでいる。

・悦子は原爆時にどこにいて被爆はしたのか

・娘の恵子は長崎でどんな育ち方をしたのか

・知り合いになった佐知子と娘はどうしたか

・悦子はなぜ夫と離婚し、なぜ渡英したのか

もちろんどの余白も、いろんな想像ができるよう書かれている。さりげない細部の記述をもとに、もしかしたらこうではなかったかと想像しながら読み進んだのだった。それがイシグロ氏の狙いでもあっただろう。

<4> こなれた日本語 「これ訳書?」

イシグロ氏はこの小説を英語で書いた。でもぼくは日本語版を読みながら、もとから日本語で書かれていたように感じた。たとえば第三章の書き出し…

こういう記憶もいずれはあいまいになって、いま思い出せることは事実と違っていたということになる時が来るかもしれない。だが暗くなってきた中で土手のやや下手に転がっているもののほうを二人で見ていたときの、呪いにかかったような不気味な気持ちは、かなりはっきりおぼえている。 (p57)

なんとこなれた文章だろう。ひっかかりなく読める。翻訳にありがちな硬い語感はみじんもない。なるべく漢字を避け、ひらがなを増やそうという意志も感じる。原文の英語を読んでいないから自信はないけれど。

こなれを感じるもうひとつの理由は、登場する日本人には漢字名があてられていることだろう。者あとがきで小野寺氏は、「ほとんど日本語を読めない」イシグロ氏みずからの希望だった、と明かしている。

■映画でまた4つの驚き

<1> こんな解釈も可能なのか

翌日に近くのシネコンへでかけ、映画『遠い山にみの光』を観ながら、前日からいろいろと想像してきた「余白」が、どんどん映像によって埋められていくのにびっくりしてしまった。

4つの余白がどう埋められたかはネタバレになってしまうから書かないでおこう。すべて観終わった直後のぼくは、こんな解釈も可能だったのかと、石川監督の想像力と創造熱に驚いたのだった。

<2> 遠景だった原爆を前面に

映画が埋めていく余白のなかで、長崎に落とされた原爆の影響がいちばん腹に響いた。小説ではあえて遠景としか描いていないと感じたが、映画は、その影響がいつまでも続く被爆の酷さを物語の背景として描いていく。

なかでも主人公の悦子(広瀬すず)が、原爆が落ちた時の体験とつらい思いを具体的に義父に打ち明け、号泣する場面が印象に残る。その後の夫との離婚だけでなく、娘・恵子にも深い影を落としていたことを強く示唆していた。

戦争終結から80年、原作の刊行からも43年がたっている。戦争・原爆を直接体験した人が減っていくなかで、日本人監督のもとで初めて映画化された。原爆を前面に出した表現は、その象徴ではないだろうか。

<3> 小説は標準語 映画は長崎弁と英語に

悦子が長崎時代を回想する場面では、夫や義父や佐知子とかわす会話が物語の核心にある。小説の日本語は標準語だったが、違和感はなかった。それが映画では長崎弁になった。「~やけん」「~してくれんね」「よかけん」…。言葉が生き生きしていた。

映画はまた、1950年代に長崎の街が変貌していく様をCG画面で再生している。原爆・被爆の傷跡を上書きするようなあざやかなカラーで。会話も当時の土地言葉を再生するのは当然だっただろう。

もうひとつの映画ならではが、悦子(吉田羊)が英国で暮らす30年後の場面にあった。英国人の夫との間にできた娘ニキとの会話は、小説では日本語だったが、映画は(おそらく原書のままの)英語だった。

悦子を演じる吉田羊が流暢な英国英語を話し、画面には日本語訳が流れていく。これも映画表現なら当然と、あらためて小説との違いに面白さを感じた。

<4> イシグロ氏が公認 プロデューサーも

観終わってから別の驚きが待っていた。自宅に戻り映画パンフレットを読んでいったら、小さな字で書かれたスタッフ名の2人目に「エグゼクティブプロデューサー : カズオ・イシグロ」とあった。

えっ原作者が制作責任者でもあるのか―。公式サイトにアクセスすると、イシグロ氏は「私が夢中になって読んだ今回の素晴らしい脚本は、ミステリアスで感動的でした」とコメントしていた。ぼくが感じた余白の大胆解釈は、まず石川監督が脚本に落としこみ、それを原作者も認めて映像化されていった、という流れのようだ。

『生きる』リメークでは脚本も

イシグロ氏は、黒澤明監督の名作『生きる』の2023年リメーク版『LIVING』でみずからが脚本を手がけ、舞台を英国に移しつつも、黒澤監督への敬意を込めた。

この映画『遠い山なみの光』の石川慶監督についても、公式サイトで「映画という言語を巧みに操る監督」と賞賛している。映画表現と日本作品への尊敬が感じられ、素直にうれしい。

■余白の扱い 『国宝』と真逆

たくさんの驚きを整理していくと、6月に読んで観た『国宝』と正反対なのにも気づいた。『国宝』の原作小説は、主人公の周りにも多彩な人物が登場し、かれらの人柄も丹念に書きこまれていた。余白ではなく”過剰”を感じたほどだった。

しかし『国宝』の映画版は、若者ふたりが歌舞伎に賭ける情熱と葛藤に焦点を絞り、周辺の人物やその描写は必要最低限に切り詰めたうえで、空いた時間は歌舞伎の演舞映像にあてていた。映画を先に見た人は物語の進展にいくつも「?」を感じ、描かれていない物語を想像力で埋めながら、演舞の映像を眺めただろう。

<左=原作小説 右=映画公式サイトから>

共通点もある。物語の初期の舞台は、どちらも長崎だ。『国宝』の喜久雄は1950年に長崎で生まれ、1962年に大阪歌舞伎の名家に引き取られるまで幼少期は1950年代の長崎で育った。『遠い山なみの光』の悦子は長崎の生まれだし、英国で回想するシーンはやはり1950年代の長崎での暮らしだ。だからどちらの映画も、主役たちは長崎弁を使いまくり、それが作品に深みをもたらしている。

こんな風にあれあれ思いをめぐらし、あれやこれやと書くのは、とても楽しい。「アフターショーの愉しみ」。いい小説とすぐれた映画の組み合わせはなら、格別だ。

/IMG_7252-640x360.jpg)