強い風 ゆるぎなき小技に勝機

名古屋近郊の和合コースで開かれていた中日クラウンズ最終日の4日、最終組について18ホールを歩き、プロの勝負を真横で味わった。選手が何度もパットの構えを解くほど風が強く、硬くて速いグリーンでは球がゆらゆらとカップ寸前で無情に外れた。ひりひりするつば競りあいを分けたのは小技だった。5年前まで3年、何度も通ったコースだったから、懐かしのセンチメンタル・ジャーニーでもあった。

(2025年5月4日、名古屋ゴルフ倶楽部和合コース)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■最終組の追っかけ 約150人

最終組のスタートは午前11時36分、快晴だけど強い風が吹いていた。岡田昇平、小西たかのり、浅地洋祐の3選手が首位の「6アンダー」でスタートしていった(写真①)。1番ホールの観覧席はもちろん、反対側のロープ脇もギャラリーでいっぱい。そのうち、ぼくを含めて150人ほどが3選手を追っていった。

<注> 今回の観戦では、主催者の要請と推奨にもとづき、スマホに無音カメラアプリ「SNOW」を導入して撮影した。写真②のように、選手のすぐ近くで撮影していても、シャッター音は出ていない。ただ念のため、シャッターを切るのはスイングの後だけにした。

■チップインとバンカーショット

18ホールを終わってみると、優勝したのは浅地選手だった。この日、3バーディー2ボギーにまとめた。結果論だけど、ハイライトは、6番と10番のチップインバーディーだった。

横で見ていたぼくの記憶をたどると、目測では、6番は右奥のラフから20mほど。しかもラインはほぼ下りだったから「ラッキー、入っちゃった」にみえた。

でも10番は違った。ピンのすぐ奥、バンカー寸前のラフから5mちょっと。「狙って、入れた」とみえた。左足上がりで芝は逆目、グリーンは下り。難しいライなのに、力みもゆるぎもないリズムで打ち、スピンをかけた球がグリーンでちょこんと跳ねてからゆるりと転がり出すと、ウェッジを持った左手を上げてカップインを確信していた。

こうした小技のゆるぎなさは、15番par5でも発揮した。左斜面からの第3打は右バンカーへ。そこからのショットが距離もラインも完璧で、あわやバーディーだった。8アンダーで並んでいた岡田選手が4オン2パットのボギーにしただけに、大きな分かれ目になった。

さらに16番PAR4では、右奥8mほどのカラーから、なんとウェッジを選択した。軽くこつんと上げて転がし、難なく1m下に止めた。プロなら当然の技術かもしれない。ぼくならザックリやトップが怖くて、迷いなくパターにしただろう。

岡田選手と小西選手は、終盤の勝負どころでアプローチやバンカーショットを寄せ切れず、ボギーを打って後退した。触わるだけの下りのパットが何度か、カップ寸前で無情にもほんのわずか、右や左へそれていってしまった。

■「諸刃の剣」に強い風

プロの試合を最終組について観たのは、2022年10月、やはり名古屋近郊にある三好カントリー倶楽部での東海クラシック最終日が初めてだった。観客が取り囲んでいるから生まれる劇場効果と、それに応える選手が打つ球の音と弾道のハーモニーにしびれた。つけた見出しは「静寂・球音・弾道・どよめき…さまよう女神」だった。

この日の和合では、もうひとつ、三好とは違う要素も感じた。「諸刃の剣」の恐怖、とでもいえばいいだろうか。プロであっても、どこへどう打っても、バーディーとボギーが紙一重という感じに見えた。たとえばー。

・フェアウェーは総じて芝が薄いので、落下地点のライには運不運が生じやすい

・グリーンは総じて小さく、エッジはお椀状だから、球がグリーンに届いてもバンカーへと転がり落ちやすい(写真③⑤)

・バンカーは砂が柔らかくて目玉になりやすく(写真③)、深くてすり鉢状になのでライが左足下がりになりやすい

・グリーンは硬くて速く、微妙な起伏もあるから、球のスピードが落ち始めるとゆらゆらと揺れだし、カップ寸前でラインからそれていきやすい

おまけにこの日は秒速6mほどの風が吹き、強くなったり弱くなったり、方向も舞っていた。パットの構えに入った選手が、風が強くなったため構えをいったん解く場面を、最終組だけで5回は見た。諸刃の剣に強風…選手の呻吟が伝わってきた。

■センチメンタル「想像」ジャーニー

ぼくは、まだ現役社会人だった2020年6月まで3年、幸いにして、この名門コースの法人メンバーになる機会にめぐまれた。家から近かったこともあり月に3回は通った。3年間の合計ラウンド数は120回を超えていただろう。

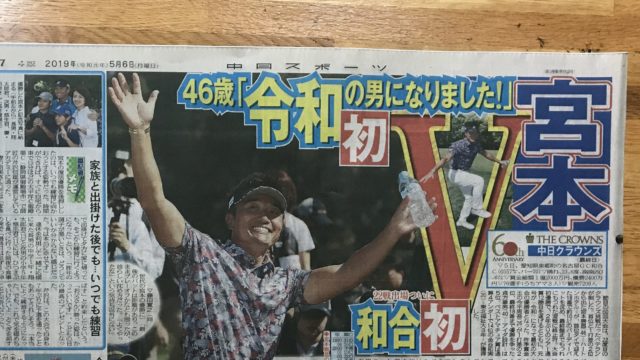

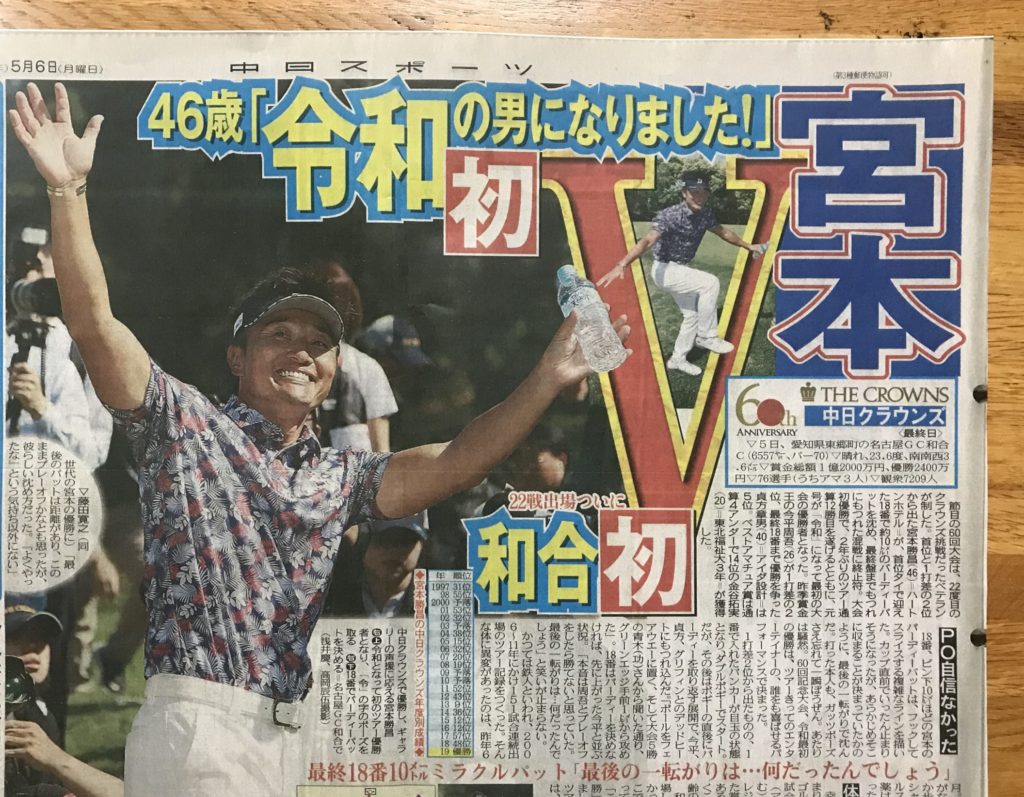

しかも2019年のクラウンズでは、最終日の18番で宮本勝昌選手が劇的な優勝パットを決めたのをスタンドから観て(写真⑧)、印象記を書いた。しかも翌日、メンバー特権として、まったく同じセッティングでラウンドする機会も得て、印象記に書き添えた。年に1回、このコースが、極端に難しいプロ仕様になるのを、気楽なお楽しみプレーを通じて実感したのだった。

でもギャラリーとして、コースやグリーンの外からトッププロの真剣プレーを和合で観たのはこの日が初めてだった。しかも、訪れるのも5年ぶりだったから、この日の観戦は「センチメンタル・ジャーニー」でもあった。スマホによると、この日のジャーニーは1万6千歩、距離にして12.5キロ。どのコースも、外からだったけど、妙に懐かしかった。

もうひとつ、ぼくはアマだから、パーが獲れれば万々歳だった。でもプロ選手たちは、普段よりうんと難しくされた条件のもとで、バーディー獲ってなんぼのプレーを続けていた。鋭さを増した「諸刃の剣」に仕事で挑む緊張はいかほどのものか。ぼくには「想像」するしかない。

■ハウス食堂にネームプレート

センチメンタル・ジャーニーを兼ねた観戦記なので、ついでにもうひとつ、自慢を書き残しておこう。この倶楽部でぼくは、2019年秋のクラブ競技「シニアチャンピオン」に出て、運良く優勝できた。

年に1回のクラブ競技の歴代チャンピオンは、年ごとのネームプレートがかけてあったはずだけど、まだ残っているだろうか―。最終組がスタートする前、5年ぶりにクラブハウスを訪れたら、2階レストランのコース側の壁に、あった(写真⑨)。

来年以降のスペースもたっぷり用意してあるので、これからもずっとあの壁から、この不思議な球戯に魅せられた男女の喜怒哀楽を眺めていけるのだろう。よかった。