対局のひりひり 駒音と目力で

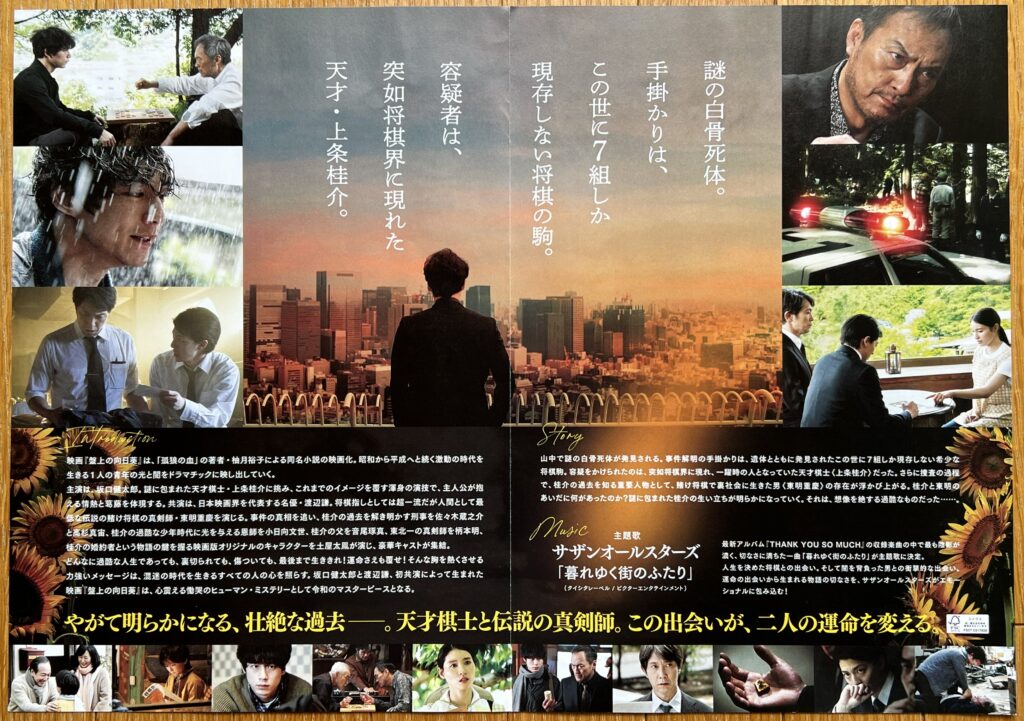

原作小説を読んで1週間、こんどは映画を封切日の31日に観た。駒の動きとか勝負の流れの説明は小説よりも減らし、将棋そのものに魅せられてしまった男ふたりの業火と葛藤に焦点をあわせていた。対局場面でも戦術的な説明は極力省き、目のアップと「パチッ」の駒打ち音でひりひり感を出す手法が成功している。賭け将棋に命をかける真剣師の凄みを、渡辺謙が半端ない熱量で演じているのに圧倒された。

(監督・脚本:熊澤尚人、TOHOシネマズ赤池)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

<注> ネタバレにならないよう気配りしたつもりです。気になる方は先に小説を読むか映画を観てからお読みください。

■熱量の渡辺謙 坂口健ふたつの顔

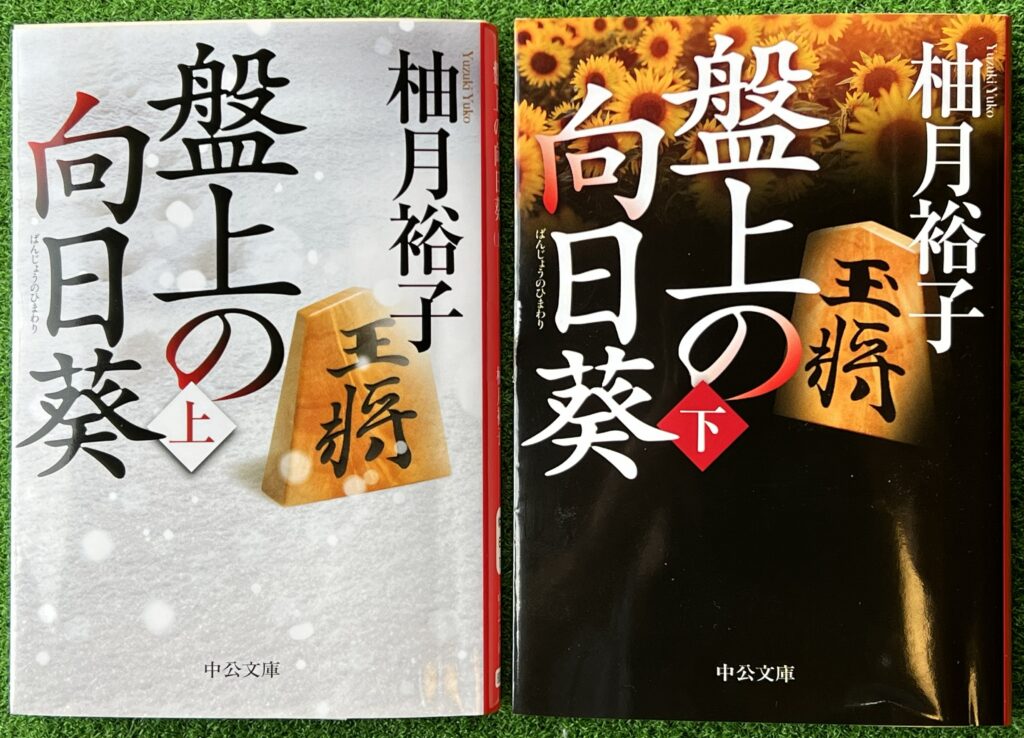

小説『盤上の向日葵』では、出自に影がある天才棋士の上条桂介が主人公で、真剣師の東明重慶は脇役に近い。しかし映画は、坂口健太郎(上条)と渡辺謙(東名)のダブル主演といっていいだろう。

そのぶん、渡辺謙の存在を余計に大きく感じたのかもしれない。立ち居振る舞い、目力と表情、セリフの言い回し…賭け将棋に体を張ってきた老年男の凄みを、これでもかというくらいの熱量で表現している。

渡辺謙は映画『国宝』で大阪歌舞伎の二代目として演舞もみせた。放映中のNHK大河『べらぼう』では老中・田沼意次を重厚に演じたばかり。最近の充実ぶり、すごい。

坂口健太郎はふたつの顔をたくみに演じわけている。どうしようもない父に育てられた辛い過去を引きずる将棋好きの東大生から、ひまわり農園での暮らしまでは、持ち前の繊細さを前面に出していた。

さらに将棋界にデビューし2年でタイトル戦の挑戦者になるまでは、一転してひげを蓄え、気持ちが吹っ切れて揺るぎのない目力を出している。真剣師の東明を憎みつつ惹かれる天才の揺れと変転を、全力で演じきったように感じた。

■盤の優劣 「パチッ」音と目アップ

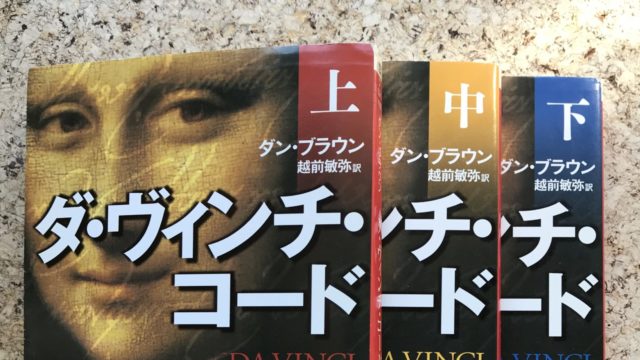

盤上での駒の動きは、小説では、新聞記事のように棋譜をふんだんに使って追っている。先手がまず角道を開ける手の「☗7六歩」のように、「☖か☗」「洋数字と漢数字」「駒の種類」の”3点表記”の連なりだ。

でも映画では、対局者は長考せずどんどん駒を動かしていく。盤を真上から見る場面は、あってもほんの一瞬だ。将棋に詳しい観客であっても、どちらが優勢か、次の一手は何かと思案できる余地がないまま場面は進んでいく。

そのぶん、対局者の表情はアップでたんねんに追う。とくに目の動きを大切に追っていく。観客はそこから勝負の流れを察知できるようにと工夫しているように感じた。

将棋の映画だから当然、対局場面は多くなる。でも駒の動きはみな異なるし、駒配置から優劣がわかる観客はごく一部だろう。文庫2冊分の原作を2時間映画におさめるには、この手法がいちばん―。そう納得したのは中盤にさしかかったころだった。

■「向日葵」にも ふた工夫

もうひとつの興味は「向日葵」をどう登場させ、どう撮るのか、だった。母の思い出の象徴という位置づけは同じだけれど、映画ではもっと具体的な形で出てきた。

そこに、さらに圭介の婚約者という、小説には出てこない女性も登場する。圭介が将棋界に突っ込んでいく直前を知る女性として、大事な役割を担わせている。

小説のように、盤上の大詰めで出てくると予想していたが、熊澤監督はそうしなかった。駒の配置をじっくり見せないと伝わりにくいし、見せても優劣がわからない観客もたくさんいるだろう、との判断ではなかったか。

■サザンのバラード 切ない余韻

主題歌はサザン・オールスターズの『暮れゆく街のふたり』だとパンフレットで事前に知っていた。どこで流れてくるのかと楽しみにしていたら、やはり、エンドロールだった。

俳優やスタッフの名前とともに、人類学者の中沢新一氏が「不埒な、歌うツグミ」と評した桑田佳祐のバラードがゆっくりと流れていく。得意のシャウトはせず、独特のしわがれ声も抑えている。

最後の場面を何度か頭で反すうし、小説との違いと監督の狙いを考えながら、桑田の声を聴いた。『♪ いつも通り わたし ここで待ってるよ 暮れゆく街のふたり―』。切ない歌詞、哀調の旋律が、映画の余韻と感応しあっていた。

/IMG_7262-scaled-e1602331720753-640x360.jpg)