依存もたらすヒト本能 警告と処方箋

北欧スウェーデンで自らもスマホ依存に悩む精神科医からの警告だ。脳に突き刺さったスマホのイラストと刺激的な見出しの連打におののく。「スマホは私たちのドラッグ」「バカになっていく子供たち」「IT企業トップは子供に与えない」。この症状は人類の本能に根差しているとも知って絶望しかけたら、最後に「影響を最小限にする助言」も列記されほっとした。深くて恐ろしい分析と具体的な処方箋ー。この按配がベストセラーの要因なのだろう。

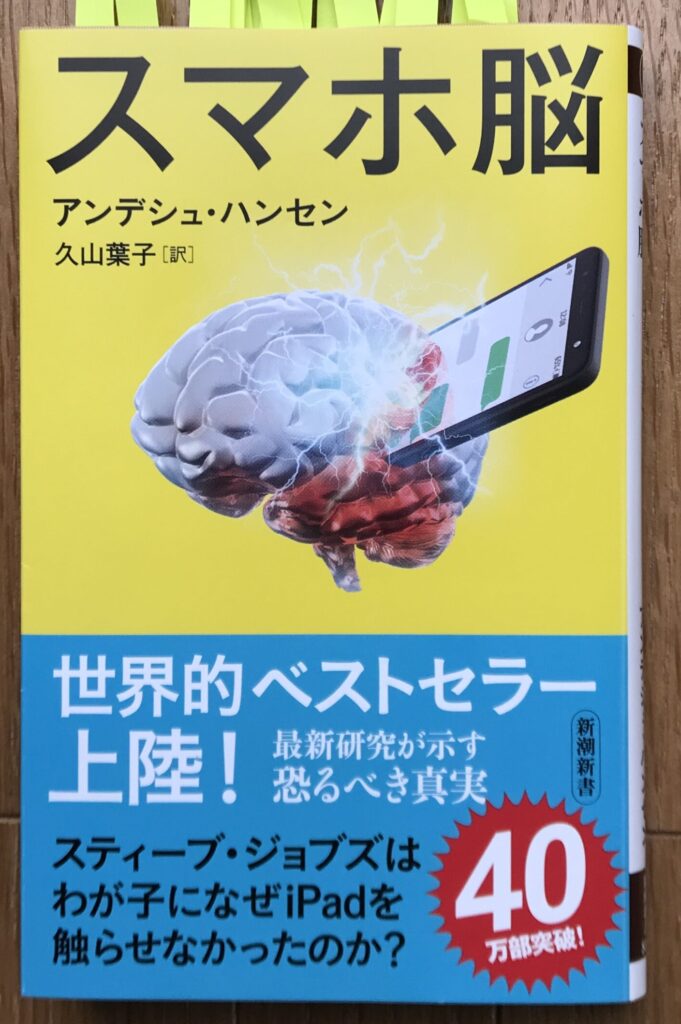

(新潮新書、2020年11月)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■ 筆者も「1日3時間」

筆者のアンデシュ・ハンセン氏はスウェーデンの精神科医。1974年生まれと帯にあるから、この本を書いていた2018年から2019年は40代半ば。帯の顔写真は知的でハンサムな学者の印象だ。

著者自身はスマホをあまり使わず研究対象としてみていると思って読み始めたら違った。自らも「ヘビーユーザー」であり、1日に3時間以上ものぞいている、大好きな読書の時さえもいじりたくなる、と打ち明けている。69ページにはこんなくだりも出てくる。

私たちは1日に2600回以上スマホを触り、平均して10分に1度はスマホを手に取っている。起きている間ずっと。いや3人に1人が(18-24歳では半数が)夜中にも1回はスマホをチェックするという。

スマホがないと、その人の世界は崩壊する。(中略) 街中やカフェ、レストラン、バスの中、夕食のテーブル、おまけにジムにいても、見回すと誰もが自分のスマホをじっと見ている。それがいいか悪いかは別として依存してしまっているのだ。スマホのスクリーンはいかにしてこの世を堕落させたのか。

アップルがiphoneを発売したのが2007年だった。ぼくが自分の携帯電話をスマホに変えたのは2016年10月。その時点ですでに日本も「見回すと乗客の誰もが自分のスマホを見ている」状態になっていた。あの”かまぼこ板”は10年で全世界の人たちの暮らしぶりを激変させた。

社会の尺度がしっかりしていると思われるスウェーデンでも、国民の暮らしはスマホ一色らしい。著者の医師もその一人だというなら中身も信用できそうだ。こう思えるのもヒットの一因だろう。

■ 脳内の主役はドーパミン

スマホが脳を”ハッキング”していく仕組みの説明はとても新鮮だった。ハンセン氏は最新の進化論と脳科学を駆使して学術的に解き明かしていく。中でも主役は「ドーパミン」という物質らしい。「何に集中するかを脳に選択させる役割」を担っている。最近よく耳にする用語だ。いわくー

- ヒトには1万年前の誕生時から、新しい情報を探そうとする本能が備わっていて進化に大きな役割を果たしてきた。敵や動物や気候などの環境変化を早く察知するほど、生き延びられる可能性が高まるからだ

- その本能を支えるのがドーパミンで、脳は新情報を得ると喜ぶ報酬システムができている

- 「何かが起きるかもという期待」や「不確かな結果への偏愛」に身をまかせるときにドーパミンの量が急増し、それまで見つけられなかった食料資源を手に入れることができて、生きながらえてきた

それが現代のネット社会とこんな形でつながる。「パソコンやスマホのページをめくるごとに脳がドーパミンを放出し、私たちはクリックが大好きになる。チャットやメールの着信音が鳴るとスマホを手に取りたくなるのもそのせいなのだ」。そうか、あの音はぼくだけでなく、すべてのヒトの生存本能をくすぐっているのか。

■ 感染症とスマホ がんじがらめ

この本は本国では2019年に出版された。日本語訳は2020年11月に出てからずっと新書ベストセラーの上位にいる。発売からコロナ禍にあったので、在宅やリモート勤務に伴い、スマホだけでなく読書の時間も増えたのもベストセラーの理由かと思っていた。

ところが筆者は、本国発売後の2020年4月17日付けで「コロナに寄せてー新しいまえがき」を書いていて、そこで思わぬ指摘に出会った。

コロナ危機を見てみよう。地球全体が2020年春で止まってしまったかのようだが、私たちはなぜこんなに激しくウィルスに反応するのだろう。

歴史的な視野で見ると、人間の命を奪ってきたのは癌や心臓発作ではない。地球上に現れてから99.9%の時間、飢餓や殺人、干ばつや感染症で死んできたのだ。

人間の身体は、大勢が感染症で亡くなるという現実に基づいて進化した。(中略)感染した人の情報を欲する衝動も持っている。誰と距離を置けばいいのか。そういう情報は命にかかわるほど重要だったのだから。だからニュース速報を見るのをやめられない。

なんという皮肉だろう。ヒト進化のからくりに組み込まれた「感染症予防」本能に伴い、コロナ関連ニュースが気になってしようがない。その情報を得るためにもスマホから逃れられない。がんじがらめなのだ。

■ SNS「依存性」 専門家も関与

さらに怖いのは、そうした本能がSNSにもつながっているという指摘だ。フェイスブックやインスタグラムなどは、何か大事な更新がないか、「いいね」がついていないかを常に確かめたいという欲求を利用者に起こさせるようにできているという。

このようなSNS企業の多くは行動科学や脳科学の専門家を雇っている。そのアプリが効果的に脳の報酬システムを直撃し、最大級の依存性を実現するためにだ。(アクセス数を増やして広告収入を極大化するという)金儲けという意味で言えば、私たちの脳のハッキングに成功したのは間違いない。

ぼくがフェイスブックを始めたのは昨年11月からだ。創業者を描いた米映画『ソーシャル・ネットワーク』も10年前に観ていたので、運営側の意図はおぼろげには感じていたけれど、人類の進化や脳科学と因果関係があるとは思っていなかった。「だれかに操られている」といういやーな感じと怖さが、じわじわと広がってくる。こう感じるのもヒトの本能なのだろうか。

■ 創設者は「毒」に気づいている

もうひとつ「いやーな感じ」は、スマホやSNSを創り出したIT先駆者たちが、それらがもたらす悪影響について明確に自覚し、一部は罪悪感さえ抱いているという指摘だ。

- フェイスブックの「いいね」機能を開発した人物は、自分のフェイスブックの利用時間を制限することにした。依存性ではヘロインに匹敵するからと。

- アップル社の幹部は言った。「僕たちはいったい何を作ってしまったんだろう。うちの子どもたちは僕がスクリーンを取り上げようとすると、まるで自分の一部を奪われたような顔をする。そして感情的になる。それも激しく。そのあと数日間、放心したような状態なんだ」

- アップル社の創業者スティーブ・ジョブズ氏は、ニューヨーク・タイムズ紙のインタビューで「自宅の壁はスクリーンやipadで埋め尽くされているんでしょう?」と質問されて、ipadはそばに置くことすらしない、スクリーンタイムを厳しく制限している、と答えた

- ビル・ゲイツは子供が14歳になるまでスマホは持たせなかったと話した。

- フェイスブックの元副社長は「私たちが作り出したのは、短絡的なドーパミンを原動力にした、永遠に続くフィードバックのループだ。それが既存の社会機能を壊してしまった」。初代CEOも、人間の心の脆弱性を利用したと明言し「子供の脳への影響は神のみぞ知る」

ジョブズ氏の上の発言はこの本の新しい帯にも使われている。「まさか発明者のあのジョブズが…」。こんな意外性もベストセラー要因かもしれない。筆者はこんな痛烈な皮肉を放っている。

現在、スウェーデンの11歳児の98%が自分のスマホを持っている。ビル・ゲイツの子供たちは、スマホを持たない2%に属していたわけだ。それは確実に、ゲイツ家に金銭的余裕がなかったわけではない。

■ SNSが「孤独」「不幸」をもたらす?

生活の多くの時間をSNSに割いている人は、ほんとうに充実感や手応えを感じているのだろうか? ぼくがフェイスブックを始めてから半年、感じてきた疑問だ。「デジタルな嫉妬」の中にある一文がもっともわかりやすかった。

SNSを通じて常に周りと比較することが、自信をなくさせているのではないか。まさにそうなのだ。フェイスブックとツイッターのユーザーの3分の2が「自分なんかダメだ」と感じている。何をやってもダメだー。だって、自分より賢い人や成功している人がいるという情報を常に差し出されるのだから。特に、見かけは。

筆者は自らの体験やたくさんの研究結果を紹介しながらいくつもの観点を提示している。SNSを頻繁にやっていて、問題なく愉しんでいる人がいるという研究も紹介している。それでも使いすぎの人や、自己評価が低くて自信がない人は精神状況が悪くなるリスクがあるのは間違いないだろう。「特に思春期の女子が要注意」という筆者の警告は、説得力がある。

■デジタル化と政治の責任

日本はいま、コロナ対策においても国際比較の中でデジタル整備の遅れが指摘され、菅政権はデジタル庁の創設を掲げている。いま以上にパソコンとスマホとネットとSNSに頼る社会に変えようとしている。

でも、この本を読み進むほど、これからのデジタルライフに暗然たる気持ちになった。孫たちがスマホやパソコンのスクリーンから離れられない光景を目にしていると、いてもたってもいられない気分になる。

とはいってもスマホの悪影響についてIT創業者たちに「責任」を問うことはできないだろう。大人と社会、つまりは政治がになうべき課題になっていると思う。

スマホの悪影響は、これまでに人類が経験してきたことと同じ水準なのだろうか。マイカーが普及して交通死者が増えた時とか、テレビが大衆化して”テレビっ子”や近視が増えた時とどこがどう違うのだろうか。少なくても筆者は、車やテレビとは比較にならないほど深刻だと考えているようだ。

■ 23の具体策 最大は運動

ぼくのようなエンドユーザーができることについては、処方箋が最後に用意されていた。「よく眠って元気になりたい人たち、集中力を高め、現代のデジタルライフから受ける影響を最小限にとどめたい、そんな人たちへのアドバイスだ」(243P)

アドバイスは23項目ある。「これならやれる、やってみよう」と思った項目(ゴチック)と、ぼくの個人的な対応は次の通りだ。

- 自分のスマホ利用時間を知ろう →「設定」から「スクリーンタイム」をみると「今週は1日平均53分」と出た。思ったより長い。この文章を書くためネット検索した時間が長かったらしい

- 目覚まし時計と腕時計を買おう → もともと持っている。スマホで代用をやめよう

- プッシュ通知もすべてオフにしよう →「設定」から「通知」を開いてアプリごとに最低限に減らした

- チャットやメールをチェックする時間を決めよう → メールは「朝と夕」、フェイスブックは「朝だけ」に。スマホは電話とネット検索のみ。あとは書斎のパソコンで

- スクリーンタイムを制限し代わりに別のことをしよう → 新聞と本とテレビの時はスマホにさわらない

- スマホを寝室に置かない → 目覚ましラジオを復活させた

- どんな運動も脳に良い → 3日に1日はゴルフ場に通い練習かラウンドを続けている

- SNSは積極的に交流したいと思う人だけをフォローしよう → ブログサイトとFBのみ。FBも原則「実際に会った人」「顔写真を出している人」に絞ろう。「いいね」数にこだわらない

- スマホからはSNSをアンインストールしてパソコンだけで使おう → FBはパソコンで

下から3番目の「どんな運動も脳に良い」については、筆者はほかのところでも何度も強調している。訳者あとがきによれば、2016年に出した前著『一流の頭脳』で「運動するだけでストレスに強くなり、記憶力や集中力がアップする」ことを数々の論文を引用して示し、スウェーデンだけで60万部という大ベストセラーになったという。

■『バカの壁』と共通点

この新書を読みながら、これまでの何冊かと強い共通点を感じたことも書いておこう。

まず養老孟司『バカの壁』を思い出した。ともに著者は医師であり、タイトルもシンプルで刺激的だ。だからといって、わかりやすいのは題名と直結した結論だけで、各論では脳の仕組みをはじめとして学術的で難解な用語が多くなるのもそっくりだ。ともに新潮新書のヒット作なのも同じだった。

スマホやITの悪影響を主題にしている点では楡周平『「いいね!」が社会を破壊する』(新潮新書、2013年)と同じ線上にある。ぼくは発売直後に読み「これほどネガティブなIT未来論を知らない」と読書ノートに書いた。『スマホ脳』はネガティブ度を増している。

最後に処方箋を示してくれている点では藻谷浩介『デフレの正体』(角川ONEテーマ21、2010年)と似ている。藻谷氏は、デフレをもたらしているのが「生産人口の減少」であることをデータで明示した上で、「どう増やすか」の政策を3つ挙げてくれた。「評論家にとどまらないぞ」の姿勢に感動した。『スマホ脳』の助言もとても現実的で世界共通、かつ今日的だ。

【余禄】スウェーデンの「まっとうさ」

それにしても、この著者と本を生んだスウェーデンという国の「まっとうさ」「真摯な姿勢」にはあらためて感心した。人口は1千万人と「日本の13分の1」にすぎない。なのに世界トップ水準の福祉と教育を築き、ノーベル賞選定で学術基準を毎年世界に示し、さまざまな分野で傑出した人物を輩出してきた。

直近ではグレタ・トゥーンベリさんだろう。16歳だった2019年に、地球の気候変動対策の告発をひとりで始めて世界の注目を集めた。いまもまだ10代なのに環境問題で世界に刺激を与え続けている。

ぼくの好みでさらに記憶をたどると、ハリウッド名画でうっとりと見とれた女優イングリッド・バーグマンはこの国の出身だ。1970年代後半にはポップグループ、ABBA(アバ) が世界の音楽界を席巻した。「ダンシング・クイーン」が”北欧生まれ”と知った時は本当に驚いた。

スポーツではテニスのビョルン・ボルグが浮かぶ。4大大会11勝という強さより長髪をバンダナで束ねたスタイルや、ラケットをぶらぶらさせるときのしぐさがカッコ良かったのを覚えている。

もうひとりは女子ゴルフのアニカ・ソレンスタム。ぼくがゴルフにのめり込み始めた1990年代後半の女王だった。かっちりしたフォームもさることながら、ボールを追う時の目線や、インタビューに答えるときの話しぶりに芯の強さと奥深さを感じた。米国やアジアの選手にはない感じだった。

企業でいえば、家具チェーンのIKEA、自動車のVOLVOにも「質実重視」と「愚直」を感じる。

48年前に訪問した「大人の国」

とはいっても、ぼくがこの国を訪ねたのは一度だけだ。それも48年も前の青春の旅だった。20歳だった1973(昭和48)年6月に横浜から船で出国し、ソ連を経て入国し、首都ストックホルムに1週間滞在した。あこがれの欧州で初めて訪れた国だった。その後に旅行した南欧州や中東と比べると「落ち着いた大人の国」の印象を抱いた。

その印象は今も変わらないけれど、この国がいろんな深刻な問題を抱えてきたことも報道で知っている。高福祉政策の限界とか自殺者数の高止まり、今回のコロナ対応の独自性と迷走などだ。それぞれについて国内で真剣な議論が交わされてきたことも伝えられてきた。

スマホもSNSも米国で生まれた。それらが脳に与える悪影響は世界共通の問題だ。その魅力にとりつかれつつも、悪影響の分析に真正面から取り組む精神科医が米国ではなくて北欧にいて、これほどインパクトのある本を書き、世界でベストセラーになる。こういう「まっとうさ」は、その国に真面目な文化とか議論の積み重ねがなければ生まれたこないだろう。

日本人もいま現在ならスポーツでは松山英樹や大谷翔平が米国で大活躍している。作家なら村上春樹がいる。評論や社会運動でも「この人なら」と世界から信頼がおかれるリーダーがでてきてほしい。日本も「まっとうさ」ならまだ負けてはいないと信じている。