楽曲と小説 時空こえ果実 源流への旅路

もともとに56年前のビートルズの楽曲があり、それに着想をえた村上春樹の短編が原作になっている。しかも濱口監督は大胆でち密な補強を施して3時間の長編作品に仕上げた。とんでもない才能が時空を超えて刺激しあった豊饒な果実がここにある。感想を「書く」作業はぼくにとって、大好きな音楽と作家の”源流”へさかのぼる”ドライブ”となった。

(濱口竜介監督・脚本、2021年8月公開、伏見ミリオン座)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■ビートルズ楽曲 軽妙なラブソング?

映画の原作は村上春樹の短編『ドライブ・マイ・カー』だ。その題名のもとはもちろん、ビートルズの『DRIVE MY CAR 』という楽曲である。1965年のアルバム『RUBBER SOUL』の冒頭に収録されている。

このアルバムはビートルズLPでいちばんの好みだったから、特にこの冒頭曲は耳になじんできた。ギターで始まる切れのいいイントロと、さびの「Beep Beep mm Beep Beep,yeah!」の軽快なシャウトがすぐに浮かんでくる。

さびで繰り返される「Baby、you can drive my car」からぼくは、若い恋人たちの軽妙なラブソングと思ってきた。つきあい始めたばかりのカノジョを「僕の車、運転していいよ」とドライブに誘っている…。

村上春樹の短編は主人公の中年男が目の病気のため、愛車のサーブ900を運転できなくなり、若い女性を専属ドライバーとして雇うという設定だ。しかし映画を観る前に短編を読み直してみても、内容は「軽妙なラブソング」からは遠い。もっと深くて重いのだ。何かがおかしい…。

■『DRIVE MY CAR』の暗喩

そこでCDについている歌詞カードを読んでみたら、原曲は男と女が逆転していた。日本語訳はこんな感じだ。

ぼくは少女に「キミ、将来は何になりたい?」と問うと、少女は「スターになりたい。そうなったら私の車に乗っていいわ」—。

ぼくが「それならいますぐにも始められるよ」と言ったら「残念だけど車まだ持ってないの。でも運転手は見つけたものね」ー。

ぼくは「えー、なにこれ」って感じになった。小説との違和感が拡がった。

もしかしたらと、ネット上のwikipediaを読んだら、思わぬ指摘がそこに書かれていた。『DRIVE MY CAR 』は古いブルースでは性行為をさす隠語で、ポール・マッカトニーもわかって使った—。

知らなかった。NHK-FMで昨年1年かけて聴いた番組『ディスカバー ビートルズ』でも言及はなかったと記憶する。よく知られている話であったとしても、NHKでは触れにくかったかもしれない。

■作家は承知の上だった?

この隠語説が本当なのか、村上春樹が背景を承知していたか、ぼくにはわからない。ただこの短編集は1作目が『ドライブ・マイ・カー』で2作目は『イエスタディ』とビートルズシリーズになっている。しかも1987年に書いた著名作『ノルウェーの森』の楽曲は、アルバム『RUBBER SOUL』のA面にあり、『DRIVE MY CAR』に続く2曲目なのである。

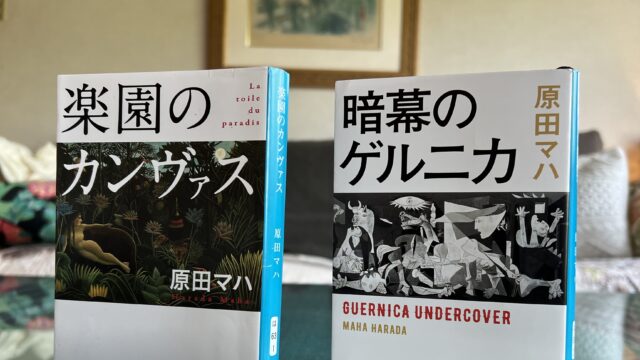

<▲(左)アルバムの2曲目は『ノルウェイの森』(右)短編集の最初の2作はビートルズ>

しかも村上春樹は作家になる前はジャズ喫茶を経営していた。クラシック音楽のウンチク本も最近出版している。本人がどこかでとっくに言及しているのかもしれないが、『DRIVE MY CAR 』の暗喩は当然ながら知っていて、だからこそあの短編を書く気になったと思う方が自然だろう。

暗喩や隠喩は音楽では珍しくないかもしれない。忌野清志郎の有名曲『雨上がりの夜空に』は、愛車が雨で動かないことを男が残念がる歌詞だけれど、愛車を女性と置き換えて感じる暗喩を忌野は意識していたと思われる。

■心と性の深遠 『女のいない男たち』

原作となった小説『ドライブ・マイ・カー』の方は、村上春樹の短編集『女のいない男たち』に収録されている。初出は2013年。ぼくは2016年10月に文庫版で読んだ。その時の読書ノートには「ポップで軽い感じ」と記している。

映画を観る前に原作を読み直してみて、5年前のその感想がひどく恥ずかしい。ひとの心や性の深遠と多面性、男と女の間の暗い闇…。これまで読んできた村上春樹作品に共通する要素がこの短編集にも充満していたのに読み取れていなかった。

映画を観た後には、短編には書かれていない要素が映画にいくつも出てくるのも気になった。もしかしてとほかの短編も読み直した。そうか映画のあのプロットはここかと思ったのが『シェエラザード』と『木野』だった。

楽曲の暗喩を意識しながら映画を観ると、常に真ん中にいる車「SAAB 900コンバーチブル」は、主人公の妻の分身、あるいは主人公と妻の関係の象徴と見た方がわかりやすいとも感じた。これは短編にもいえるかもしれない。

■「棒読み」と「演技」 蘇る19世紀の台詞

脚本も担当した濱口監督は映画化に際し大胆な補強を加えている。プロットをほかの短編からも拾い出したほかに、原作に少し出てくるチェーホフの戯曲『ワーニャ伯父さん』を劇中劇として映画の中に大胆に入れ込んだ。

その劇は多言語になっている。韓国語や英語やロシア語、さらには手話まで動員される。1897年にロシアで書かれた台詞を現代俳優が多言語でしゃべる。その世界観は映画全体の「入れ子」となり、主人公が実生活で抱える苦しい思いとかぶさってくる。

映画での演劇稽古は最初、台本の棒読みから始まる。演技に入るのは読み込んだ後でという演劇論は、濱口監督の理想でもあるのだろう。稽古シーンを観ているうちに、こちらまで戯曲を演じている気分になる。

映画の画面にはいつも主人公がいる進行なので、主役の西島英俊は3時間出ずっぱりだ。妻の情事の相手役という難しい役は岡田将生が演じた。ふたりが交わす言葉と演技は、熟度も密度も隙がなかった。短編集の題名『女がいない男たち』が映画タイトルでもよかったかもしれないとも感じた。

■アフターシネマの愉しみ

濱口監督は昨年11月に観た『スパイの妻』でも脚本を共同担当している。今回の作品でも解釈が難しいところや論点が多く、あれこれ考えさせられる。国際映画祭で立て続けに高い評価を得ている要因かもしれない。

ことしの夏の少し前に封切られた山田洋次監督『キネマの神様』は、結末が予測しやすい予定調和の世界であり、しみじみできた。『スパイの妻』も『ドライブ・マイ・カー 』もその対極にあるけれど、ぼくにとってはどちらにも「アフターシネマの愉しみ」がたっぷりとあって、うれしかった。

/IMG_7269-640x360.jpg)

/IMG_65191-scaled-e1602333252669-640x360.jpg)

/IMG_7262-scaled-e1602331720753-640x360.jpg)