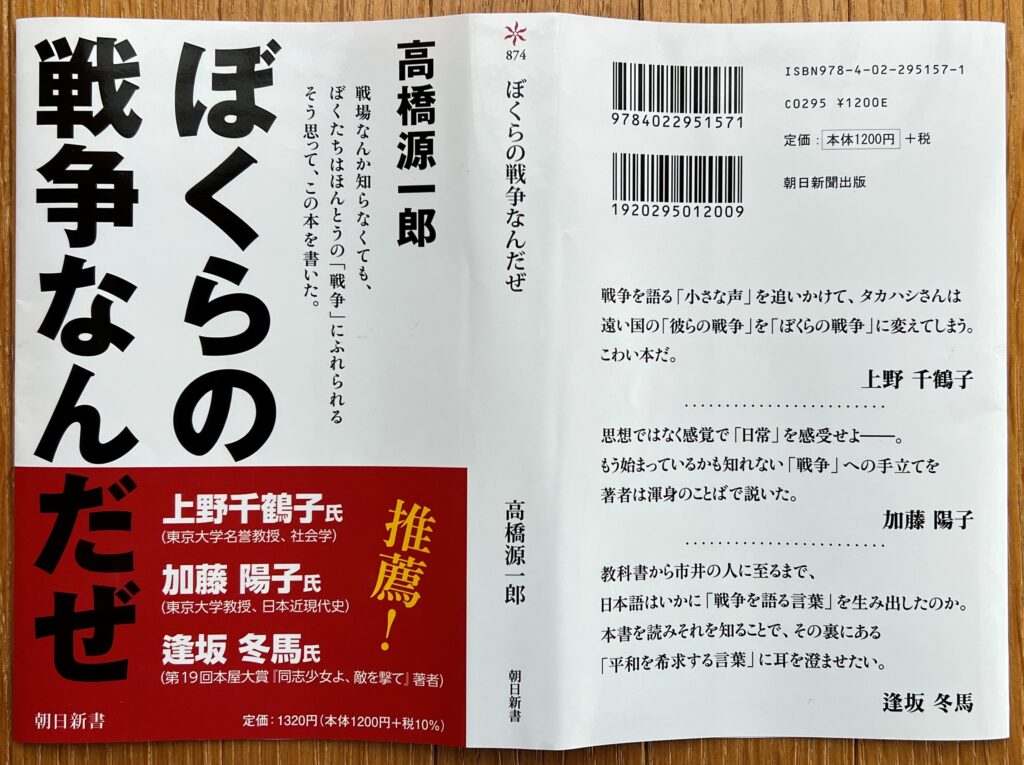

「戦争」を読む 教科書 詩集 小説 めくるめく引用

(朝日選書、2022年8月30日発行)

なんとも手ごわく、肉厚な新書だ。読み終えたと感じるまで小説の何倍もの時と集中力を要した。戦争がらみの教科書や詩集や小説の中から、厳選した引用が次々と出てくるうえに、どれも初めて読む重い文章だし、筆者の比較考量の熱量も半端ない。あの15年戦争もウクライナ侵攻も、その人の日常に根づいた「小さなことば」でなければ実相を伝えられない、伝わってこないとの信念にあふれている。筆者はひとつ上の1951年生まれ。がんばれ、源ちゃん―。

■日独仏韓中 教科書の中の戦争

冒頭ではまず、日本の戦前の小学校教科書が豊富に引用されている。実際に読むのは初めて。軍主導の戦時国家観が予想以上に充満している。書かせたのは「国」だろうけど、自分でもこれが正しいと信じて書いた人も多数いたはずだ。加藤陽子『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』を思い出す。

いちばん驚いたのは、戦後のドイツとフランスの例だった。高校生向け歴史教科書でドイツは「ナチス」について、フランスはナチスに協力した「ヴィシー政権」について、それぞれの蛮行と経過を、徹底的な自己批判の姿勢で長文で記している。

ドイツは「ナチスの蛮行」徹底的に

ドイツが戦後、ナチスの蛮行を直視し二度と繰り返さないことを国是にしてきたことは知ってはいた。でもそれを実証する教科書は初めて読んだ。ドイツの哲学者カール・ヤスパースが1950年に書いた一節が引用されている。

「その事実を忘れ去るということはまさしく犯罪である。(中略)このことが実際に起こり得たということは、それはいつでも起こりえることである。ただ真実を知ること、このことのうちにのみ、かかる悲劇的な運命を回避する可能性が秘められている」

こんな調子の”超”生真面目な記述にあふれている。筆者の次の言及はまさにぼくの実感でもあった。

それにしても、130ページ、およそ新書1冊分にもわたる、「人の心を萎えさせるような」所業についての詳細な記述を、ドイツの高校生たちは、どんな気持ちで読むのだろうか。

フランスは「ヴィシー」認める過程を隠さず

フランスの高校生教科書は、ヴィシー政権の所業と罪について、国家が戦後ずいぶん経ってから認めていく困難な過程に触れている。「過ぎ去らない過去」と題された章の引用は「自分たちの体からにじみ出る膿のようなもの」を隠していない。人道主義に立つ研究者が書く本格的な歴史評論のようだ。

隣の韓国や中国の歴史教科書も引用し、日本との比較にも筆者は鋭く言及している。近い国なので国家間の溝の深さ、曲がりくねった歴史を感じてぼくは思わず立ち止まってしまう箇所もあった。でも考え続ける、議論しあう。それしか道はないと思った。

■国策詩集 「大きなことば」「小さなことば」

この本で筆者はたびたび、戦争を語る言葉を「大きなことば」と「小さなことば」に二分している。こんな分類になる。

<大きな言葉> 数千万の人たちを一瞬のうちにあやつることができることば。「民主主義」「天皇」「神」など。強くて人を支配できる。

<小さなことば> 個人が日常の暮らしにそって伝えることば。感覚重視で伝わりやすい。一度に多くの人を惹きつける力は小さい。

例のひとつ『詩集 大東亜』は、戦時下の1944年に文学者たちの団体「日本文学報国会」が呼び掛け、当時の著名な詩人たち189人が作品を寄せている。

エースの高村光太郎 モダンで異端の瀧口修造

筆者が”白眉”とするのが、アイウエオ順だったので「当時のスター」高村光太郎と、「もっともモダンな詩の書き手」瀧口修造の詩が並んで掲載されているところだ。ぼくもまずは眼で読み、次に声に出して読んでみた。

高村光太郎の詩『軍人精神』は「大きなことば」を使って日本軍賛美に徹している。気持ち悪いほどの持ち上げぶりだ。冒頭の序文も戦争協力姿勢にあふれているけれど、中身は空虚としかいいようがない。あの高村光太郎が…と嘆きたくなる。

ぼくも知っていた代表作『智恵子抄』の『レモン哀歌』は「小さなことば」で書かれ、切なさが胸に迫る。この落差は大きい。筆者が指摘するように、書くなら当局の意向に沿って書く、それが嫌なら筆を折るー。そんな戦時下なら、高村光太郎のような行為は、どんな立場の人にでもありえたという証左なのだろう。

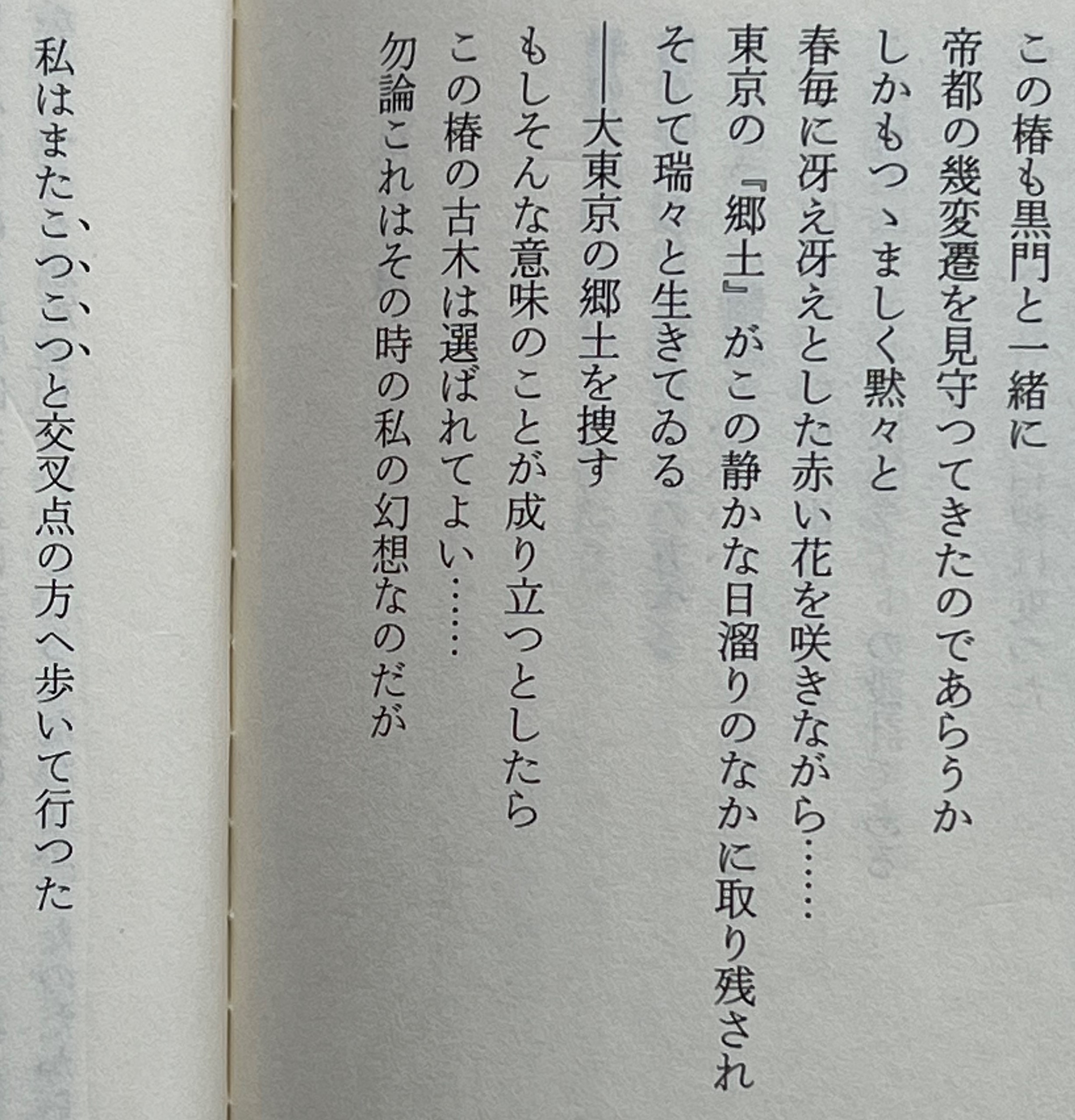

もうひとつの瀧口修造『東京の一角』の主題は、真ん中あたりにでてくる。「――大東京の郷土を捜す もしそんな意味のことが成り立ちとしたら この椿の古木は選ばれてよい……」。うーん、戦争なんてどこにも出てこない。日常に根ざした「小さなことば」で書かれている。筆者は書く。

「その人独特の視線がある。その人じゃなきゃ見ないものを、ぼくたちも一緒に見るのだ」「ひとりだけ『こっち』を向いていた」「(戦争協力詩集なのに)よく載ったよね、こんな詩が」

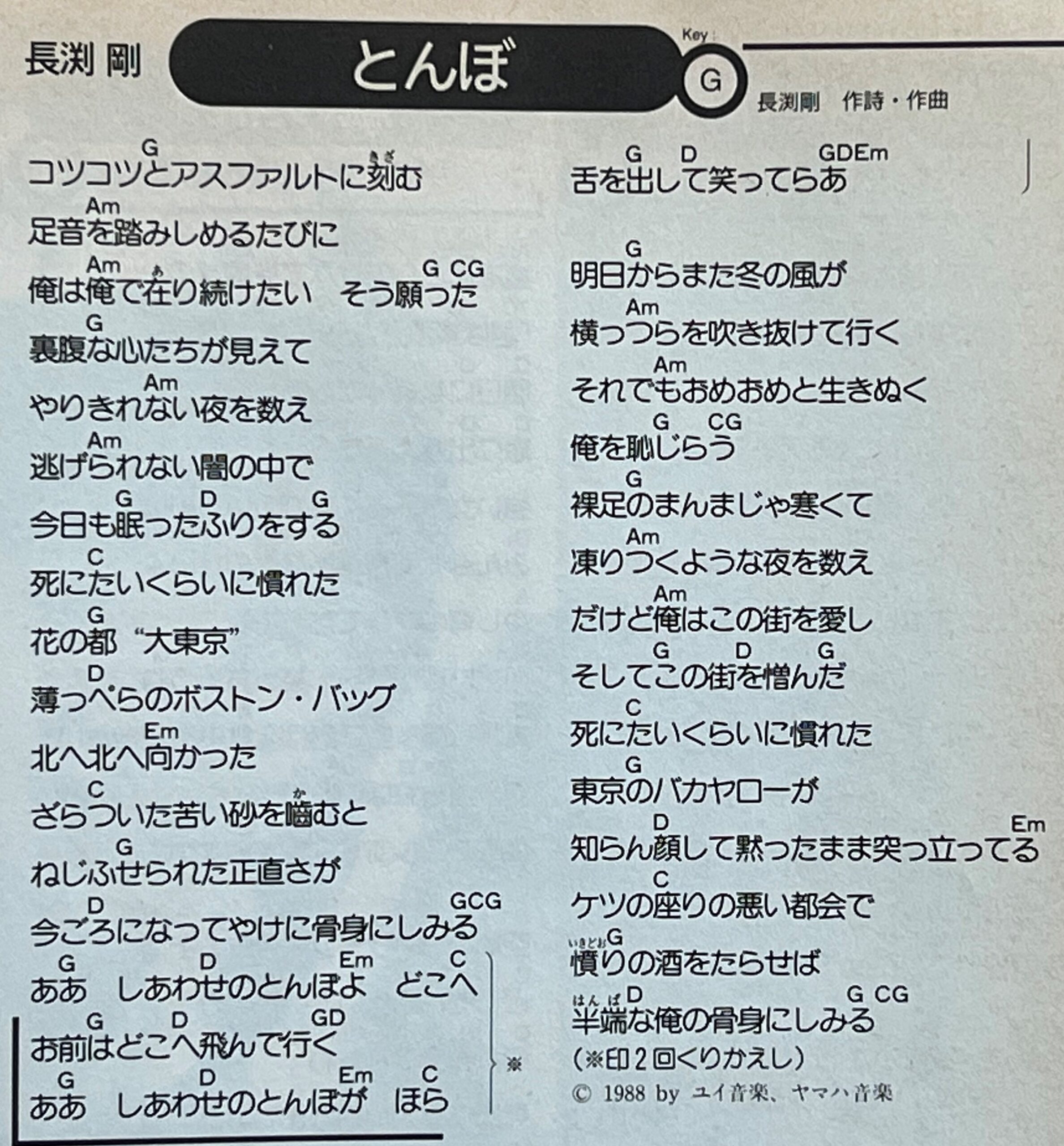

【寄り道】長渕剛『とんぼ』はここから ?

瀧口修造の『東京の一角』の3行目は「(…)私は白っぽい舗道をこつこつと歩いて行った」である。28行目にも「こつこつと交差点の方へ歩いて行った」と出てくる。その前の24行目に「大東京の郷土を捜す」とあったから、ぼくはあの歌を思い浮かべた。

「コツコツとアスファルトに刻む / 足音を踏みしめるたびに」

「死にたいくらいに憧れた / 花の都”大東京”」

<▲『東京の一角』の一部 / 集英社「うたの世界’93」

そう、長渕剛が作詞作曲し歌った『とんぼ』だ。バブル期の1988年に発表された。ボストンバッグ片手に東京へやってきた若者のはやる気持ちを見事に歌いあげている。

『東京の一角』は1944年、『とんぼ』は1988年だから、44年もの年を経ている。しかし「大東京」を「コツコツ」歩く所作だけでなく、ひとりの男と大東京との対比という世界観も似ている。

ネットで調べてみたが関連づける情報は見つからなかった。ほんとうに偶然なのか、長渕本人が語っていないのか―。こんな贅沢な寄り道ができるのも、読書の大きな愉しみだ。

■大岡昇平『野火』は「彼らの戦争」

筆者は作家だから、より力が入っているのが戦争小説である。なかでも大岡昇平『野火』の引用と分析には圧倒された。

この戦争文学作品は著名だけどぼくは手を出せずにきた。この本の引用で初めて文に触れた。予想通り、引用だけでも読むのが辛かった。殺し合い、屍体の山、カニバリズム…。戦場における究極のむごさを書きつくして余りある気がする。

筆者は10回近くも読みかえしてきたという。この本を書くためにまた読み、評価を変えていく過程と理由を克明に綴っていく。次の結論はこの本のテーマに直結している。

「戦争」について考えるとき、『野火』を傑作として受け入れることをぼくはためらうのである。『野火』は「彼らの戦争」について描かれているからだ。あるいは、「戦争」を通じて、ついには世界の「外」に抜け出ていった者たちの物語であるからだ。

深い嫌悪と苦しみが描かれているにもかかわらず、同時に、そこには、深い喜びに似たなにかがあるように思えるからだ。それは、壁を越えようとする経験、たとえば、「戦争」という大きな経験である。

ほんとうにぼくたちに必要なのは、「彼らの戦争」ではなく、最後まで「内」にとどまる「ぼくらの戦争」なのかもしれない。

いわんとしていることはわかる気はする。でも、ほんとうに理解できているか自信がないまま、次の章へ進んでいった。

■向田邦子『ごはん』 手放さない「日常」

第4章のタイトルはすばり「ぼくらの戦争なんだぜ」。冒頭に引用するのは向田邦子の随筆『ごはん』だった。昭和53年のエッセイ集『父の詫び状』に収録された。1945年3月10日の東京大空襲と向田家の修羅場を振り返って、こんなことを綴る。

歩行者天国や宴会での無礼講で感じる「解放感と居心地悪さ」が、あの大空襲の夜、奇跡的に焼け残った実家の畳の間を土足で歩いた時の感覚に似ている―。

明治気質の父が音頭をとり、家に残っていた食材で精進揚げを作ってたらふく食べ、親子5人が畳の上でマグロのように昼寝をした「みじめで滑稽な最後の昼餐」―。

高橋源一郎が注目するのは次の3点だ。①まともに戦争を描いていない②真面目な戦争小説にはない「おもしろさ」がある③「日常」や「感覚」へのこだわり―。そのうえで次のように書く。

「ごはん」の家族は「日常」を愛していたのだ。(…)ものすごく大きなもの、つまり、「戦争」が迫ってきたとき、ほとんどの人たちは自分の「日常」を手放してしまった。「ごはん」の家族は、最後まで、「日常」を手放さなかった。

思えば、向田さんの小説は、「感覚」の小説だった。(…)「思想」で抵抗した人たちの多くは、どんなに抵抗しても、突然、あっさり「転向」していった。けれども「感覚」で抵抗する人たちは、最後まで抵抗できたのだ。

■ずっと戦争だった太宰治

最後に出てきたのは太宰治だった。1909(明治42)年に青森県で生まれ、1928(昭和3)年から小説を書き始め、日中戦争や太平洋戦争のあいだも後世に残る作品を書き続けた。戦後すぐの1948(昭和23)年に自死したから、この本では作家太宰をこう位置づける。

生まれてからずっと、戦争の影の下で暮らしてきた。そして、小説を書きはじめてからは、ずっと戦争だった。なにかを書くということは、思う通りに書く、ということではなかった。(…)ずっとだれかが自分を見張っていた。(…)書くことが難しかった時代に生きて、なぜ、彼は、あれほどの傑作を書きつづけることができたのだろう。

考えもしなかった視点だった。ぼくが読んだことがある太宰作品は、昭和15年の『走れメロス』を除けば、『ヴィヨンの妻』『斜陽』『人間失格』など、戦後に書かれたものばかりだったからだろう。

戦争にあわないことを書くのが難しい時代に、たくみに自分の信念を忍ばせて書いた作品として2作品をあげている。ひとつは昭和17年の『十二月八日』。もちろん、昭和16年の真珠湾攻撃があった歴史的な日だ。もうひとつは昭和19年の『散華』。太宰は冒頭で、「玉砕」は下手な小説の題にはもったいないからと触れており、筆者が指摘するように「地雷のように危険」な戦時用語であった。

しかし引用された文章と、高橋氏の解説を読むと、太宰はたくみな構成と文章力で、自らの考え方や信条をカモフラージュしながら、読む人が読めばわかるようにしている。

『十二月八日』では妻の日記の形をとりつつ、大本営発表への不満を忍び込ませ、戦争への道とは異なる、文学の道を歩んでいく作家の決意を潜り込ませている。

『散華』では、弟子からの手紙の中に、戦争で死ぬことへの嫌悪や、やはり文学に進む決意が織り込まれている。

不可能だから書くのだ。「書くな」と周りが命じるから書くのだ。(…)そのために全知全能を傾けるのだ。加害の国の作家として、書くことはなにより危険であると知りながら、だからこそ、書かねばならないのだ。

これは高橋源一郎が作家として自らに向けた「激」のように読める。この文章を書いている時にはウクライナ侵攻はすでに始まっていたとあるから、ロシアやベラルーシの作家に向けての呼びかけでもあろう。

■変なタイトルが意味するもの

この本のタイトル『ぼくらの戦争なんだぜ』はちょっと変な感じがする。特に「なんだぜ」という断定調の呼びかけに違和感が残る。

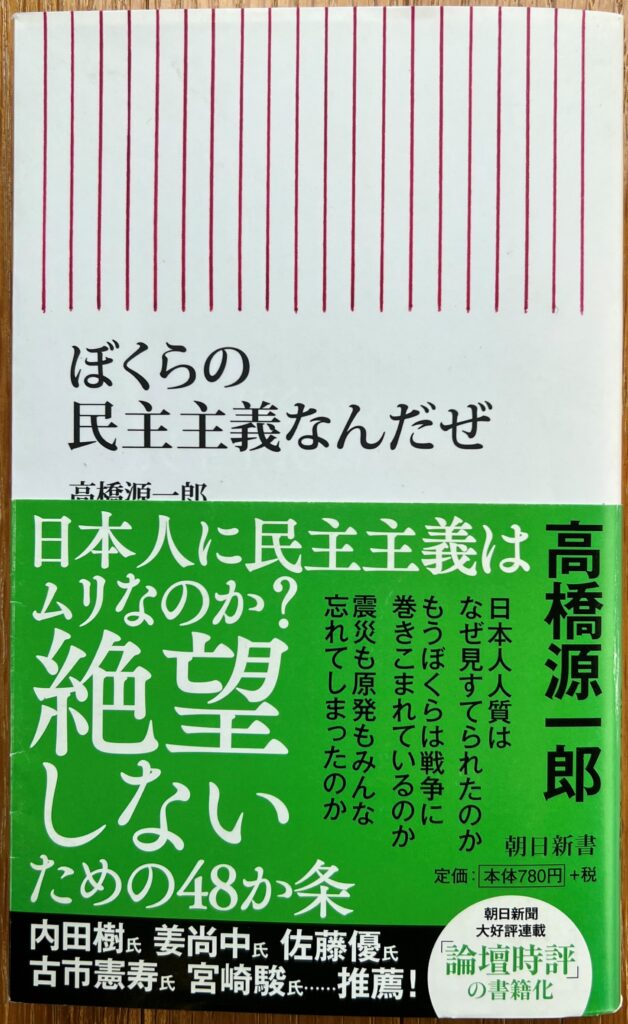

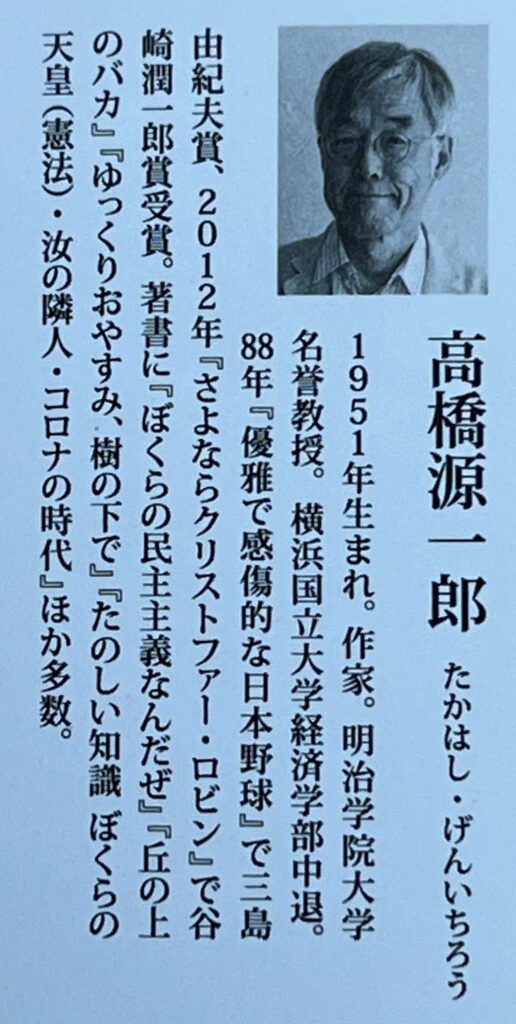

筆者は2015年に『ぼくらの民主主義なんだぜ』という新書を出していて、ぼくも読んだ。あとがきでタイトルについて触れ、大好きなナット・ヘンホフという作家の『ぼくらの国なんだぜ』からとったという。アメリカの民主主義の在り方について悩む少年たちの物語だそうだ。

「民主主義」にはいろんな種類があり、「ぼくら」はひとりずつが何種類もの「民主主義」に参加しているから、実現の仕方は無数にあるはずだとも書いている。

「民主主義」を「戦争」に置き換えた今回のタイトル『ぼくらの戦争なんだぜ』をぼくなりに解釈すると、いつくかの意味あいを感じる。

- 「戦争」は昔のことや海外での他人事なんかじゃないよ

- 彼や彼女が昔書いた「戦争」は俺たちのすぐ近くにある

- 「日常」に根ざした小さな言葉から「戦争」に触れよう

■NHKラジオ『すっぴん』から『飛ぶ教室』へ

高橋源一郎氏は1951年の元旦生まれ。1952年6月生まれのぼくより1歳半ほど年上で、学年ではふたつ上になる。小説はずいぶん前に新聞連載をときどき目にした程度で、まともに読んだことがない。それよりも『ぼくらの民主主義なんだぜ』など社会評論に関心があった。

きっかけはNHKラジオだった。2020年3月まで8年続いた藤井彩子アナの情報ワイド番組『すっぴん』で金曜日のパーソナリティとして出ていた。

その後も金曜夜に始まった『飛ぶ教室』のセンセイとして”主演”しており、8月の戦争特集も含めて、聞き逃しサービスでほとんどを聴いてきた。

といっても滑舌も仕切りも、ぼくの感覚では、うまいとはいえない。発する言葉も「メッチャ ヤバイ」とか「~しちゃうよね」といった軽いノリだ。

そこが逆に独特のひと懐っこさに転じ、作家然とせず、「議論好きで無防備なインテリ」といった、いい感じにつながっている。ゲストからは交遊の広さもうかがえる。同世代だから時代感覚も近い。

しかし、こうした著作を読むと、職業作家だから当然だが、いろんな分野の本を猛烈にたくさん読み、映画もきちんと観ているのを痛感させられる。ぼくが言うのもおこがましけれど、とてもかなわない。だから『ぼくらの「民主主義」なんだぜ』の感想記で書いたのと同じエールを、同世代として送ろう。

―がんばれ、源ちゃん