随筆・小説・詩 引用からめ呻吟

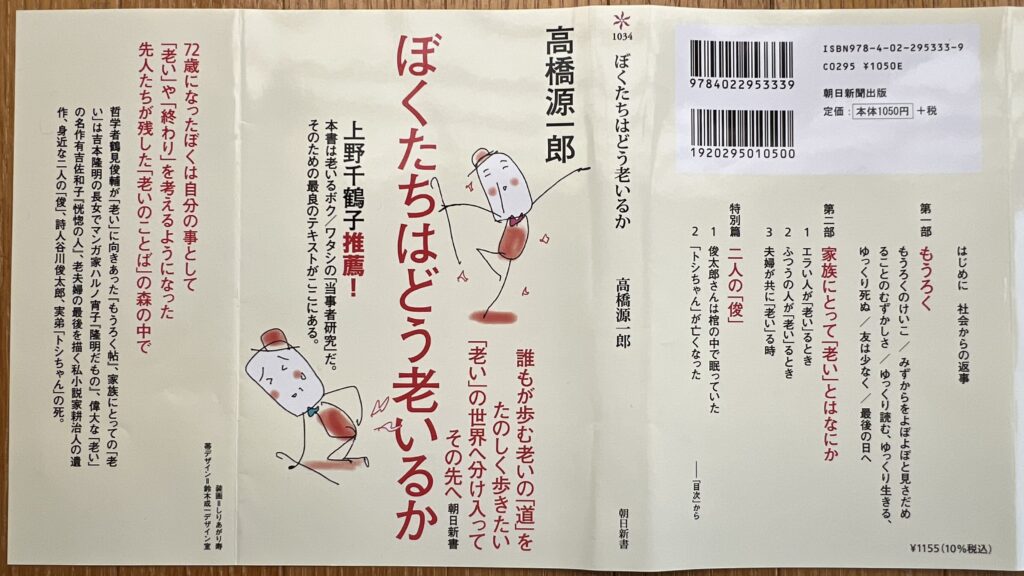

ことし75歳になった作家の高橋源一郎氏は最新評論に「老い」を選んだ。「認知症」や「死」とどう向きあうか―。先達の随筆や小説や詩を引用しながら、高齢者のひとりとして呻吟し、素直な問いと湧き出てくる答えを言葉に落とし込んでいく。わかりやすい問答ではではないけれど、それぞれが考え抜いた先にこそ安寧への入り口がある―。2学年下のぼくはそう読んだ。

(朝日選書、2025年12月発刊)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

■先達が書き遺した「老い」

引用するのは著名な評論家や作家、あるいはその家族が、老いの実体や自覚、認知症の進行を書き残した著作だ。

①鶴見俊輔(1922~2015)『もうろく帖』(2010年)

哲学者が自ら記録した「老いる自分」

②ハルノ宵子(1959~)『隆明だもの』(2023年)

吉本隆明の長女が記した「父の老い」

③有吉佐和子(1931~1984)『恍惚の人』(1972年)

作家が問う「ボケの実相と家族の苦悩」

④耕浩人(1906~1988)『そうかもしれない』(1988)

「痴ほうが進む妻」を描いた私小説

⑤金子光晴(1895~1975)+谷川俊太郎(1931~2024)

大詩人がつむぐ達観の「老い」と「死」

どの本も「老い」を書いているが、視点はみな異なる。著者がみずからの老いを記録したのもあれば、家族が書いた記録もある。小説仕立てでも、取材にもとづくフィクションもあれば、実体験をもとにした私小説もある。

ぼくは6人のうち「耕浩人」以外の名前は知っていた。でも引用先の本や詩はどれも本で読んだことはなかった。1972年のベストセラー『恍惚の人』も、20歳のぼくには”無縁のテーマ”だった。だから今回初めて読む文章ばかりで、まっさらな状態で「老い」を考えることができた。

■難題は「認知症」 家族の辛さ

引用のうち5作は「認知症」を扱っている。用語は時代や書き手によって「もうろく」「痴ほう」「ぼけ」と違う。高橋氏の考察は「死」への恐怖より、その前に「認知症」になるのを覚悟せざるをえない現実に重きをおいている。

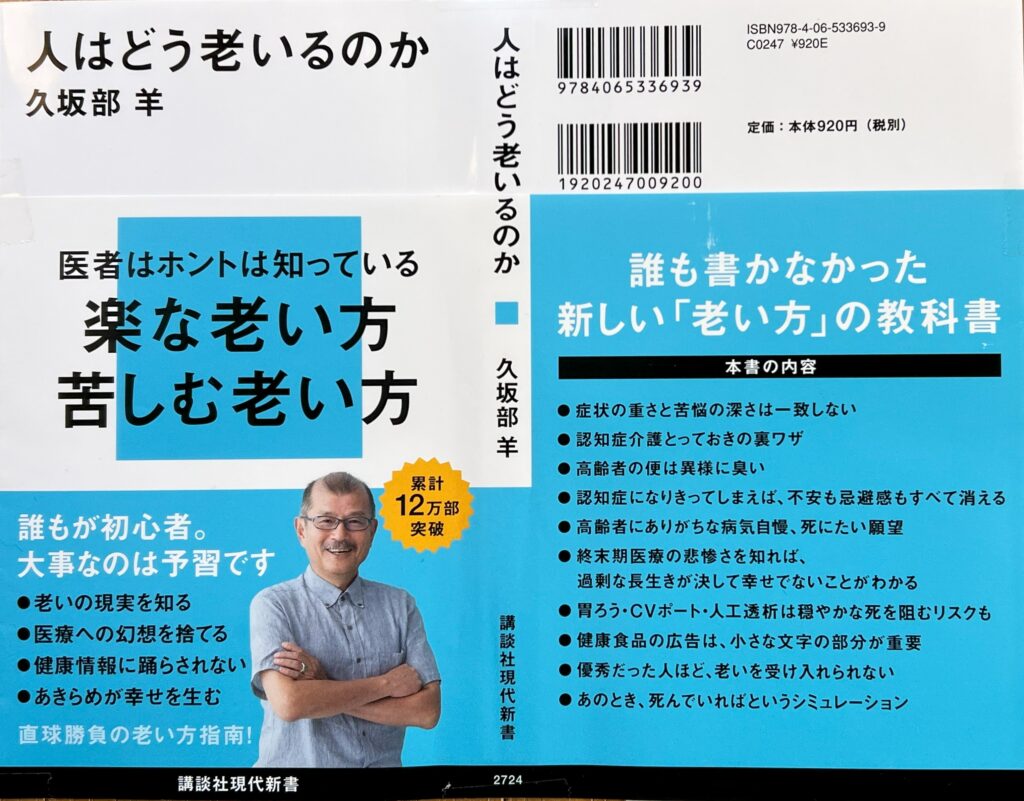

ぼくは1年前、ほぼ同じタイトルの次の新書を読み、印象記にはこんな見出しをつけた。筆者は68歳の現役医師で、やはり作家だ。

久坂部羊『人はどう老いるのか』

(2025年1月)

あらがい苦しむか 受け入れて平穏か

幸不幸 医師の目 作家の筆

久坂部氏はこの新書で認知症についてこう書いている。

認知症にはほかの難病とは決定的に違う側面があります。それは病気になったあと、病気であることを認識できないということです。わからなければ、恐れる必要も悔やむ心配もありません。(P89)

しかし高橋源一郎氏が『ぼくたちはどう老いるか』で取り上げた5つの引用のうち3つは、父や妻が認知症になったときの家族の苦しみを描いたものだ。認知症になった本人は「病気であることを認識できない」にしても、人格が壊れた父や妻を介護する家族は辛さだけが増していくだろう。

人格が壊れていく80歳妻

そんな引用の中でいちばん切実感をもって迫ってきたのは、名前も知らなかった耕浩人(こう・はると)だった。「明治生まれの地味な私小説作家」だそうだ。認知症で人格が壊れていく「家内」と、途方に暮れる「私」の心境を書き続け、昭和63年に81歳で死亡した。

引用によると、「私」は同い年の「家内」とふたり暮らし。「家内」が80歳になる前から認知症の症状が出始めて、人格と日々の暮らしが壊れていく。「家内」が「家内」ではなくなっていくのだ。

―料理が得意だったのに鍋を焦がしたのも気づかない

―奇麗好きだったのに風呂に入らなくなった

―夜中にベッドわきに転落し便を漏らしていた

―ついには「私」がだれかもからなくなった

「私」は万策尽きて「家内」を老人ホームに入れるしか手がなくなった。しかもほぼ同時に「私」も末期がんがわかり、入院せざるをえなくなった。病床で亡くなる直前に書き終えたのが絶筆『そうかもしれない』だった。

1972年の『恍惚の人』も認知症をめぐる家族の辛さや悲惨な状況を描いた。でもあくまでフィクションだった。私小説は事実に基づいているので、読者はより強く悲惨さを感じるだろう。

ぼくら夫婦も「いずれ どちらか…」

ぼくもいま、ひとつ年下の妻とふたりで暮らしている。あと6、7年で、この私小説の「私」と「家内」の年齢になる。「もし妻がこうなったら…」「いや、こうなるのはオレが先かも…」。そんな想像が次々と出てきてしまった。

高橋氏は『そうかもしれない』からの引用を深く分析し、同じ作家として、同じ高齢者のひとりとして、考えに考えを重ねていく。自らの実体験も持ち出し、自分に言い聞かせるように、言葉を落ち着かせていく。たとえば―

「私」は、初めて「家内」という他人と向き合ったのではあるまいか。それも「家内」が、「家内」であることを失って、ようやく。(p253)

人は最後に「赤ん坊」に戻るのだ。「老い」や「認知症」がたどり着く場所はそこだったのだ。(p261)

ただこれらは、「認知症」「老い」「死」について、万人むけの答えにはなってはいない。ひとは考えに考え、悩み抜いた先にこそ、安寧の言葉や安らぎの世界への入り口が待っている―。ぼくはそう読んだ。

■「飛ぶ教室」で番外編? 『最後のひと』

高橋氏は毎週金曜夜、NHKラジオの生番組『飛ぶ教室』を司会している。前半の「ヒミツの本棚」というコーナーでは毎回、高橋氏が本を1冊紹介し一部を朗読する。1月30日放送は松井久子著の『最後のひと』だった。

ぼくは翌朝、ゴルフ場へ向かう車の中で、聴き逃し配信で聴いていて「えっ、あの本をNHKで朗読 ? 」とびっくりした。

本は読んではいないが、カバーのイラストが大胆で、コピーも「75歳になって、86歳のひとを好きになって何が悪いの?」と挑発的だったのを覚えていた。女性作家が老人カップルの性愛を真正面から描いていることも。

どきどきしながら番組を聴いていたら、高橋氏は朗読にあえて性愛場面も選び、途中まで朗読してから「NHKなのでここまで。あとは本を読んでね !」と明るく締めた。

ぼくは新書『ぼくたちはどう老いるか』を買ってあったが、まだ読んでいなかった。番組を聴き終えると「あの新書の番外編だ、これは」と思ったのだった。

「ぼくら」シリーズ第3弾

高橋氏の仕事の主軸は小説だろうが、ぼくが読んだのは評論2冊だけ。印象記の公開日とつけた見出しは―

『ぼくらの民主主義なんだぜ』(2017年1月)

感性重視

違和感が基盤

がんばれ源ちゃん

『ぼくらの戦争なんだぜ』 (2022年9月)

「小さなことば」求めて

教科書 詩集 小説

めくるめく引用

ぼくは勝手にこれらを「ぼくらシリーズ」と名づけている。今回が3作目。テーマが「老い」になるとは思いもしなかったけれど、自分の感性に正直で、饒舌なところは変わらなかった。同世代だからか、安心して読み終えることができ、つぶやいていた。

—老人どうし、がんばろう、源ちゃん。