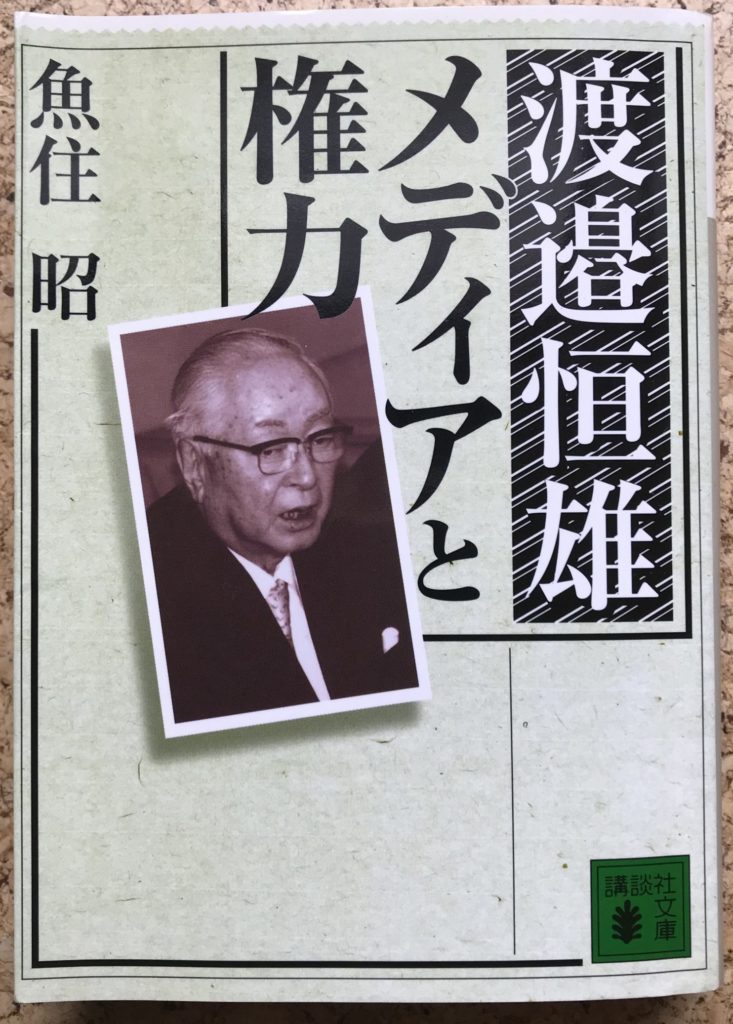

ナベツネに迫る 取材・構成・説得力に脱帽

(講談社文庫、初刊2000年6月)

この本の主人公はやはり「渡辺」より「渡邉」と書く方がふさわしかろう。いや「ナベツネ」のほうがもっといいかもしれない。

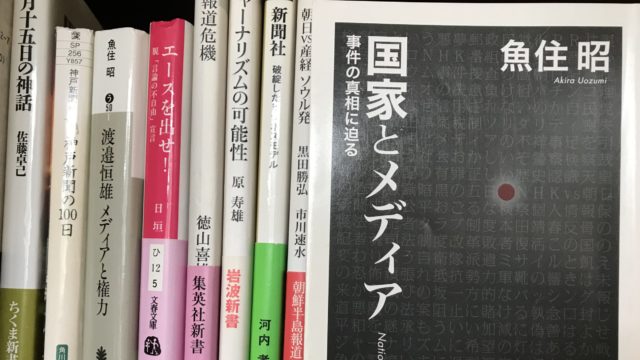

ぼくは、筆者は次の著作『野中広務 差別と権力』を先に読んで圧倒され、続いてこの『渡邉恒雄』を読んでまた衝撃を受けた。

うなるしかないインパクトである。渡邉という男の思考、行い、そのスケール、そして読売新聞社という組織の実体-。それらに迫っていく魚住氏の取材と構成、その説得力には付け足すべき言葉も見つからない。

いままで同じ新聞業界にいながら、ぼやっとしか見てこなかった読売の社論とかナベツネの存在、そして中央公論…。いろんなものがこの本でつながり、クリアになった気がする。

読売社内の新聞人たちはこの本をどう読んだのだろう。いわゆる朝日的論調から大きく踏み出した読売の論調は、ナベツネが権力を失えばさらに変わるのだろうか。こんどの巨人軍オーナー辞任、ジャイアンツ人気の急落は、読売新聞社と1000万人読者をどう変えていくのか。西部の堤オーナーのような末路をたどるのだろうか。

/IMG_6940-scaled-e1602332742445-640x360.jpg)