薄れる記憶 壊れる人格 演技に凄み

九州に住む元大学教授(藤竜也)が認知症を患い、長く疎遠だった息子(森山未來)が東京から駆けつけて”空白”を埋めていく。父が妻子を捨てたわけを再婚相手の日記からたどりながら、父の記憶がとぎれ人格が壊れてしまっていく近年の様子が、凄みある演技によって描かれていく。認知症が主題の映画はこれが5本目。「いずれ来る日」を覚悟しながら画面の父子を見つめた。

(近浦啓監督、2024年7月公開、伏見ミリオン座)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

<注> 以下の文章はネタバレを含んでいます。気になる方は先に映画をご覧になってからお読みください。

■行きつ戻りつ…「まだら」共有?

えっ、これが始まり? 郊外の一戸建てに警察のバンが静かに横づけし、銃をもった警官が家を包囲する――。テーマは認知症、と思っていたので意表をつかれた。その後は、警察包囲場面の後と前を行ったり来たりしながら進んでいく。あれ、これはいつのこと? ぼくは何度か混乱した。

でも最後まで観終わったいま、監督は、あえて場面を行きつ戻りつさせた気がしている。ミステリー的な色合いをもたせることだけが狙いではないだろう。認知症を患っている人の脳の中で、記憶や時制や判断がまだらになっていく感覚を”共有”してほしい―。深読みがすぎるかもしれない。

■ぼくの視点 5つの論点

だからこの映画、一本調子では論じられない。場面が時間軸を何度も前後するなかで、観客の関心は生い立ちや人生観によって枝分かれしていくだろう。ぼくの関心は次の5つだった。

① 父の純情 たどる息子

主人公の遠山陽二(藤竜也、71歳)は、X線結晶学が専門の元大学教授で、20年ほど前に妻子を捨てて直美(原日出子)と再婚した。退官後はアマ無線を趣味に九州で直美と老後を暮らしていた。インテリだけど、理屈っぽくて上から目線の嫌な老人だ。

息子の卓(森山未来)は東京で俳優をしている。再婚後の陽二とは数回会っただけだったが、警察沙汰を起こしたとの連絡を受けて、妻の夕希(真木よう子)と九州へ駆けつけると、介護施設に入れられていた陽二は認知症を患い、別人のようになっていた。

卓は戸惑ったまま夕希と陽二の家に向かうが、一緒に暮らしていたはずの直美はいない。携帯電話も台所に残したままだ。すると陽二のカバンから直美の分厚い日記が出てきた―。

この日記が重要な役割を担っていく。陽二の恋文がはさんであったからだ。理屈っぽい堅物の父がなぜ妻子を捨ててまで直美と再婚したのか、若いころはどんな青年だったのか―。父が秘めていた恋心や純真さを知るにつれて、息子の目線は柔らかくなっていく…。

② 認知症のリアルと残酷

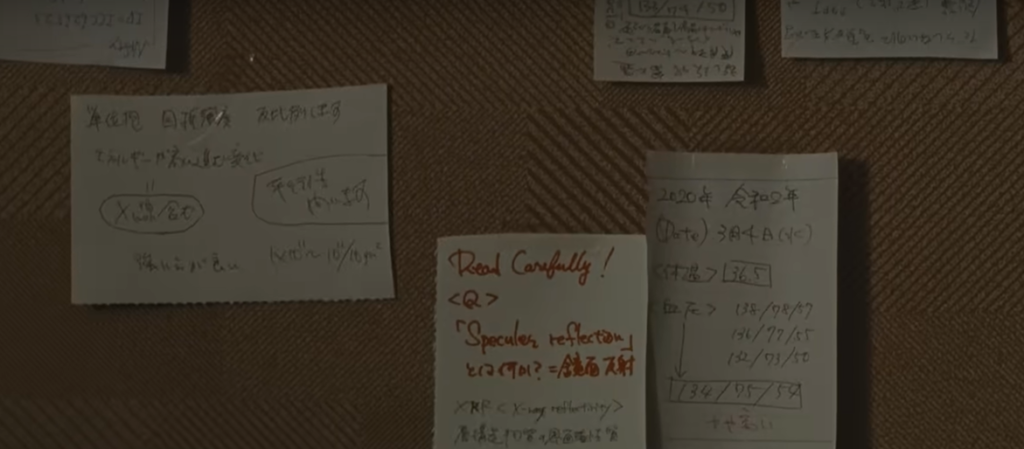

卓が陽二の家を片づける場面では、壁やボードに張りつけられたメモ類がたくさん出てくる。理系インテリの陽二が、次は忘れないようにと書き残したメモ類だ。英語まじり。すばり「忘備録」と書いたメモ帳もある。

メモの走り書きを画面で追いながら思った。ぼくはいまもうすでに、似たメモを書かないと忘れてしまうことが増えている。認知症になったら、もっとたくさんのメモを書いて壁に張るだろう―。

施設での陽二と卓夫婦との問答は、見ていて悲しくなった。自分は海外でとらわれている、と妄想する姿は残酷だった。「直美さんはどこにいるの?」と卓に問われた時の陽二の答えは変転し、痛々しかった。

③ 2組の夫婦 いろんな響き?

陽二と直美、卓と夕希。それぞれの夫婦像は、観客の心にいろんな響き方をするだろう。

陽二と直美は、最初の出会いから数十年を経てから、互いの家庭を捨てて再婚した。でもぼくは、その過程よりも、陽二の認知症が進んだあとの最終場面に衝撃を受けた。ここはぜひ、映画を観てほしい。

卓と夕希の夫婦は”イマドキ”に見えた。ホテルで卓が父のカバンから直美日記を見つけたとき、夕希はパソコンを開いて同僚とリモートで打ち合わせをしていた。卓は九州に来てもランニングを欠かさず、心と体の調子を保っていた。

世代によって、男女によって、またそれぞれの配偶者によって、感じることも場面も異なるだろう。ぼくと一緒にこの映画を観た妻も、違うところを観ていたと思う。

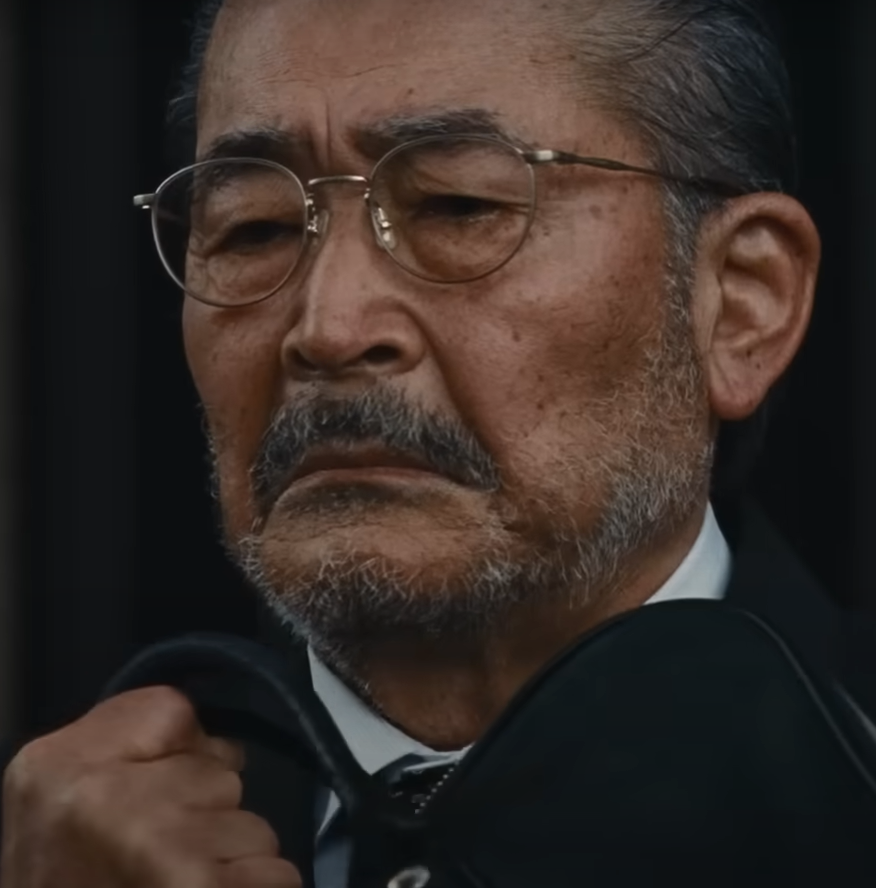

④ 圧巻の演技力…凄みと哀歓 抑制と多彩

藤竜也はもともと、ひとを喰ったような茶目っ気と、その年代にしか出せない色気が魅力だと思ってきた。これまで観た『村の写真集』(2004年)や『しあわせのかおり』(2008年)、『スープオペラ』(2010年)がそうだった。再放送で昨年見たNHKテレビ時代劇『かぶき者慶次』(2015年)は、ふたつの魅力が前面に出ていた。

この映画では、認知症を患い記憶がおぼろになっていく様や、メモを書き残す必死な様子では哀歓も感じた。人格が壊れてしまった後の妄想や暴言の演技には、凄みだけでなく、俳優としての矜持もみえた。

森山未來は、抑制しながらも多彩な表現をたくみに出していた。目の動き、口調、手足のしぐさで感情の起伏を伝えてくる。自分を捨てたのに久しぶりに会うと説教を垂れる父を前に、語らずとも全身から反発を匂わせていた。父が再婚するまでの純愛とその後の暮らしを知ると、人となりを受けいれようとする心の移ろいも自然に演じていた。

⑤ 難問…「大いなる不在」の意味

タイトルの『大いなる不在』が意味深で、ずっと考えている。字面だけだと違和感がある。英語名は『Great Absence』だから「大いなる」は「偉大な」という意味だろう。とすると「不在」という否定語とのつながりに「?」が残るのだ。

素直に考えると、父の陽二が妻子を捨て再婚してからの20年を指すのだろう。その20年がなぜ生まれ、どんな暮らしだったかを息子の卓がたどった結果、陽二と直美には卓が生まれる前から濃密な時間があったと卓が知ったことをさしている―。

あるいは、陽二の認知症が周囲にもたらしたもの、を指しているのかもしれない。記憶や人格を喪失してしまったことで、もともとあった記憶や人格を周囲の人に蘇らせ、息子の卓や再婚相手の直美はあらためてそれに思いをはせている—。

映画はいろんな「?」を残して終わる。ハッピーエンドでもない。後は観客が自由に判断してほしい、そのためにも余白を残そう、という監督の狙いを感じる。認知症を扱う映画なら余計にそれがふさわしいのでは、とのメッセージも。

■自分ごと…認知症もの5本目

映画が始まってすぐ、陽二が入れられた介護施設で、担当者が息子夫婦と面談する場面が出てきた。担当者が書類を読む。「遠山陽二さん、71歳ですね。大学の教授だったんですね」。どきっとした。ぼくはいま72歳。この話は「他人事」ではない。「自分ごと」なのだ。

厚生労働省の予測によれば、日本の認知省の患者は2025年には700万人に達し、65歳以上の5人に1人に及ぶ。認知症がテーマの映画と知ると気になり、これまでに4本を観て印象記も書いた。タイトルと見出しを制作順に並べると—

『明日の記憶』(2006年)

あすはぼく 身につまされる場面が続出

『殯(もがり)の森』(2007年)

苦しみ 自責の念 喪を癒す葛藤を映像に

『43年後のアイ・ラブ・ユー』(2021年)

元恋人に記憶の輝きを 70歳の純情

『ファーザー』(2021年)

痛々しさ名演 心象を幻想に アルツに新薬

今回の『大いなる不在』を観てぼくは、認知症がさらに自分に差し迫ってきていると感じた。主人公の年齢が1歳だけ下なのに加え、記憶と人格が壊れていく過程に今までよりうんとリアリティがあったからだ。

演じた藤竜也はいま82歳。ぼくより10歳も上だから、認知症をさらに近くに感じているだろう。それが演技により凄みを与え、ぼくにリアリティを感じさせている気がしてならない。

/IMG_7244-scaled-e1602332166584-640x360.jpg)

/IMG_7253-640x360.jpg)

/IMG_7271-scaled-e1602932013768-640x360.jpg)

/IMG_7260-scaled-e1602331773271-640x360.jpg)