壮絶な妖しさ 映画どう表現

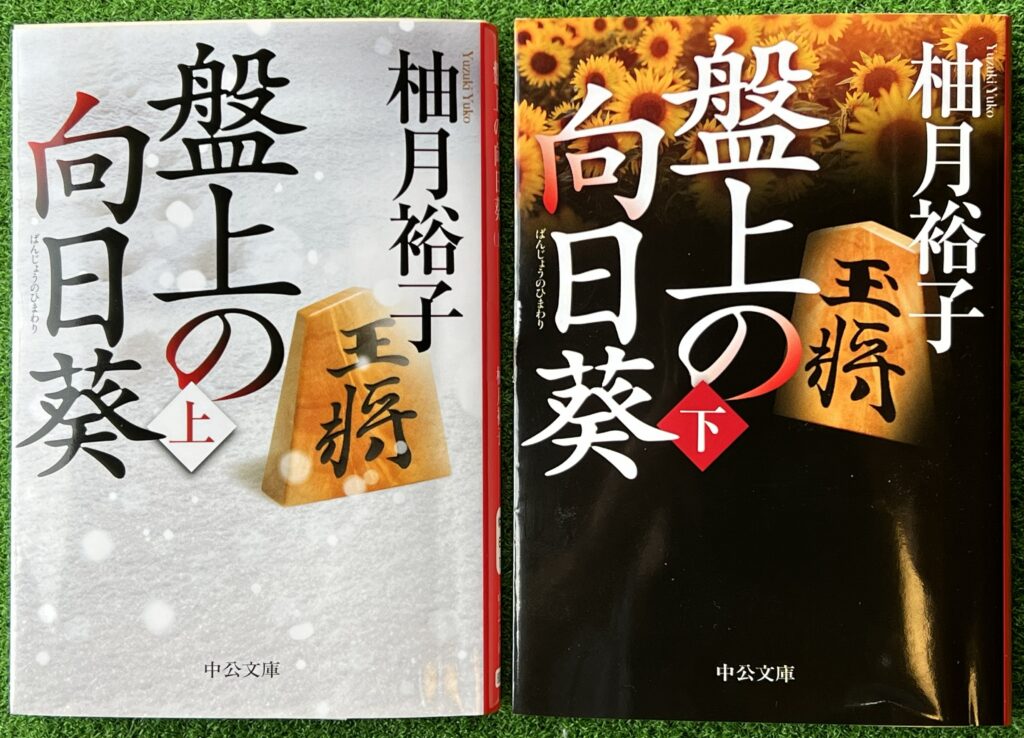

この小説はずっと「読みたいリスト」の上位にあった。発刊から8年、映画が今月末に公開されると知りついに読んだ。ITベンチャーの寵児から転身した天才棋士と、賭け将棋に命を削ってきた真剣師たち。盤上で才気がぶつかり、出自と人生が織り重なっていく物語は壮絶だ。漂う妖しさを映画はどう表現しているだろう。

(中公文庫、初刊は2017年8月)

<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます

<注> ネタバレ防止には細心の注意を払っていますが、気になる方は先に原作をお読みください。

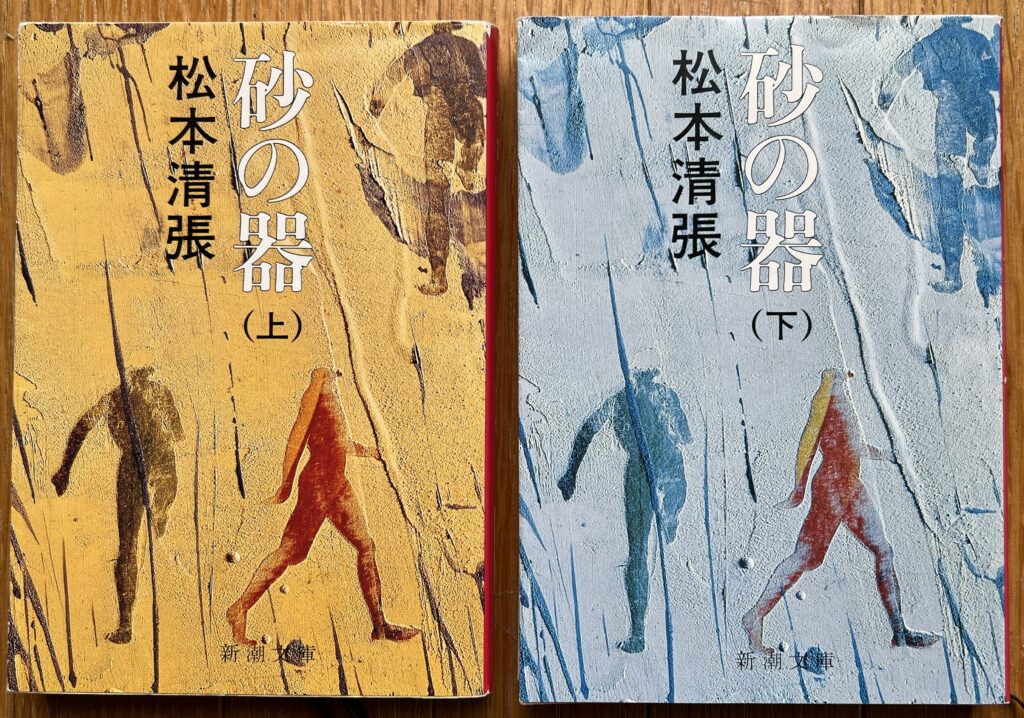

■天才出現と出自…かぶる『砂と器』

この小説は、こんな形で展開していく。

身元不明の白骨死体 → 遺留品は将棋駒の名品 → ベテランと新米の刑事 → ベンチャー寵児から転身した天才棋士の出現

ぼくはすぐ『砂の器』を思い浮かべた。松本清張の小説(1961)を原作にした野村芳太郎監督の映画(1974)を2007年に観て、圧倒された。壮大なミステリーの根っこにハンセン病がある重みと、日本海の荒波の前を歩く父子の映像が鮮明に残っている。

『盤上の…』でも、主人公に出自が重くのしかかっていく。ぼくは、自分が幼いころいかに恵まれて育ったかもあらためて感じ、切なくなった。

■差し手「☖」「☗」で表現

盤上のきわどい勝負、駒の動きも小説の生命線になっている。下の文章は、小説の冒頭に出てくる7大タイトル戦のひとつ、竜昇戦の最終第7局の2日目の場面だ。主人公の上条桂介(33)がタイトル保持者の壬生芳樹(24)に挑んでいる。

そして、今日の定刻、午前九時に封じ手が開封され、勝負が再開された。上条が大方の予想通り、玉側の端歩(はしふ)を受けたのに対し、壬生は☖9二香。飛車側の香を、ひとつ上げる手だった。

(中略)角交換になれば、9一に角打ちの隙ができる。☗9一角が実現すれば、壬生の飛車は逃げる一手で、上条の飛車が捌(さば)ける状況だった。

(「上」p32)

将棋指しであれば、この文章だけで盤上の動きを即座に理解できるのだろう。新幹線の座席で声だけで”対局”できる技量の人なら、ほんの序の口の水準かもしれない。

ぼくは最初の陣形と駒の進め方などイロハしか知らない。「☖か☗」+「洋数字と漢数字」+「駒の種類」の”3点表記”を読んでも、新聞記事にあるような「棋譜」がないと、すぐには頭で描けなかった。

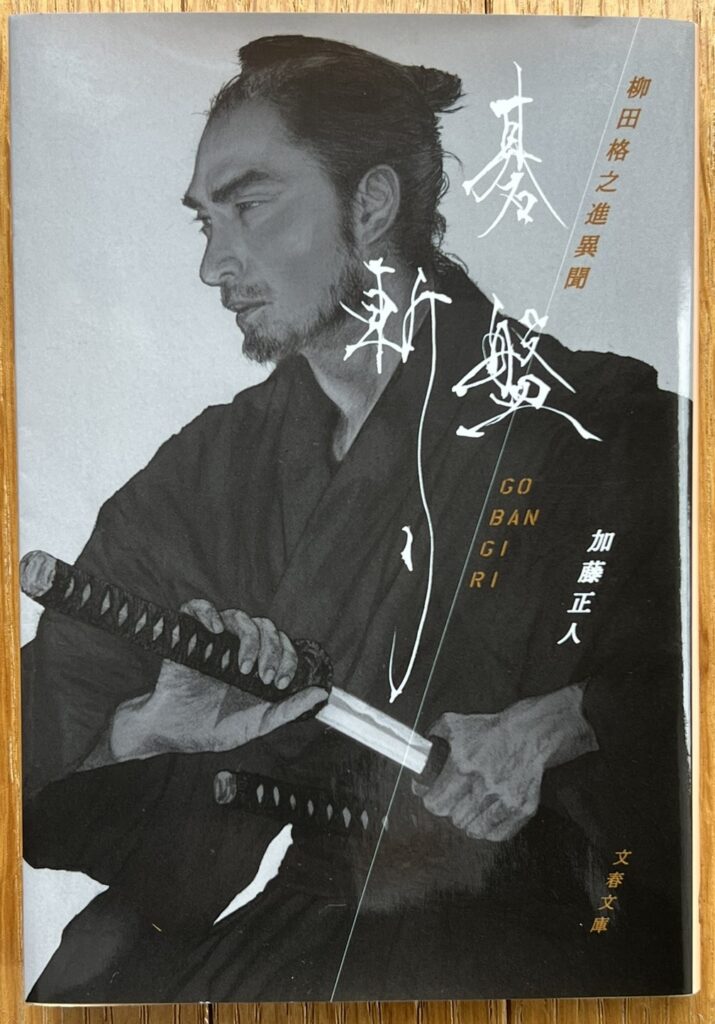

『碁盤斬り』も棋譜はなし

昨年6月に読んだ小説『碁盤斬り』にも囲碁の石の配置がひんぱんに出てきた。「石の下」「星から打つ」といった戦法もあったし、棋譜はやはりついていなかった。

ただ『碁盤…』は小説も映画も、囲碁の勝負そのものより、棋風や品格や生き様に比重がかかっていた。

この『盤上の…』は、勝負や先読みなど、ゲームとしての将棋そのものも大きな比重を占めている。重要局面になると文章に”3点表記”が増えていく。しかもその水準は、物語が進むにつれて高くなっていくと感じた。

なのでぼくは、恥ずかしながら、中盤から3点表記をフォローできなくなった。でも、そうした場面がかなり高度な戦いであるとか、差し手たちの緊迫度は文から伝わってきたから、読み進むのに問題はなかった。

駒の配置や戦術のあやは映画館で味わおう―。こう割り切れた。6月に小説『国宝』を読み、そして映画『国宝』へと進んだ”連続鑑賞”で学んだことだ。ぼくの流儀、原作先読みの利点かもしれない。

■「向日葵」は何の象徴か

もうひとつ、題名にある「向日葵」がいつどう出てくるかが気になり始めたら「下」の冒頭に出てきた。

母の面影を辿ると、向日葵(ひまわり)に辿り着く。(p7)

ゴッホが描いた向日葵は、亡き母そのものだった。(P11)

(衝動買いした画集を抱えながら) 狂気に満ちた生涯を送ったゴッホの人生と、儚く終わった母の短い人生、そして棋士が己の人生を賭けて挑む過酷な将棋の世界が、腕のなかにある―桂介には、そう思えてならなかった。 (p13)

やがてこの向日葵は、桂介がみずからの出自を見つめる目と、盤上での勝負の双方に深く結びついていく―。

自分に流れる狂った血が、ゴッホの抱く興味と共鳴したのだ。(p251)

最近、将棋を指していると、突然の頭痛に襲われることがあった。痛みが治まると、盤面に向日葵が咲く。まるで、桂介を嘲笑うかのように、八十一マスすべてに小さな向日葵が咲き誇る。(p257)

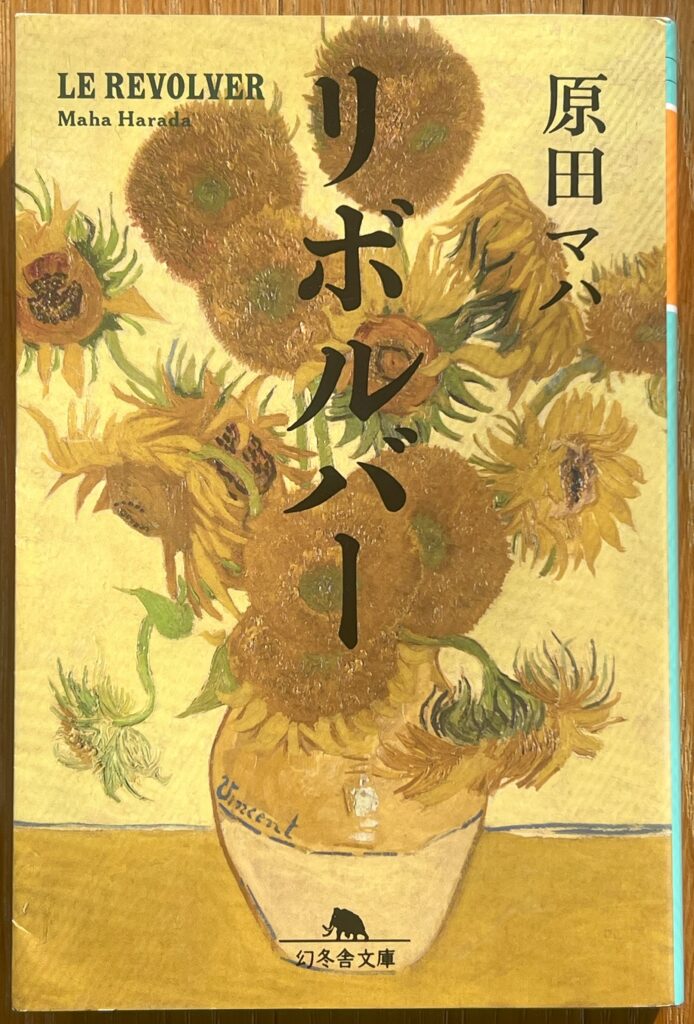

『リボルバー』はひまわり15本

ゴッホは花瓶に生けられたひまわりを生涯に7枚描いたとされる。生けられたひまわりの数は「3」「5」「12」「15」の4種類がある。

2年前に読んだ原田マハ『リボルバー』では「15本」が最高傑作と書かれ、文庫カバーにも使われていた(写真右)。

今回の『盤上の…』の桂介が、いちばん好きになったのは「12輪」。「母そのもの」だと―。「12」と「15」にどんな違いがあるか比較するのも面白かった。

■映画化 坂口健太郎vs渡辺謙

映画は10月31日に公開される。パンフによると天才棋士を坂口健太郎、賭け将棋の真剣師を渡辺謙が演じる。

坂口には、ひ弱な好青年という印象がぼくにはある。小説の桂介は切ない出自を引きずりつつ、IT業界で大成功したのに、プロ将棋の世界に転身していく。そんな孤高の天才を演じきれるだろうか―。

渡辺謙は今回も半端ない熱量をもって、くせの強い真剣師を演じているだろう。坂口は演技でも”勝負”できているだろうか―。

「☖☗…」の”3点表記”で書かれている駒の動きは、映画では、俳優の差し手が実際に動かしていくのだろう。頭の中の50手読みとか、最後の一手の重みを、どう映像化するのだろうか―。ぼくがそれを理解できるだろうか―。「向日葵」はどんな映像になるのだろうか―。

主題歌はなんとサザン

映画パンフでびっくりしたのは音楽だった。主題歌はサザン・オールスターズの『暮れゆく街のふたり』。最新アルバム「THANK YOU SO MUCH」から選曲されたという。

桑田佳祐の声を人類学者の中沢新一は「不埒な、歌うツグミ」と評した。あの声が流れるのは冒頭からか、それともエンディングのみか―。観終わった後、あの声と歌は、映画の余韻を膨らませてくれるだろうか―。

■(付録) ふたりの「yuzuki」

柚月裕子氏の作品を読むのはこれが初めて。「読みたいリスト」の上位に何冊かあったのだが、リストを見返すたびに「?」と感じてきたことがあった。柚木麻子氏と混同してしまうことだ。Wikipediaによると、ふたりの「Yuzuki」は―

柚月裕子(ゆづき・ゆうこ)

1968年、岩手県生まれ。作品は2013年『検事の本懐』、16年『孤狼の血』、18年『盤上の向日葵』、25年『逃亡者は北へ向かう』など。

柚木麻子(ゆずき・あさこ)

1981年、東京都生まれ。作品は2014年『本屋さんのダイアナ』、16年『ナイルパーチの女子会』、17年『BUTTER』、19年『マジカルグランマ』、24年『あいにくあんたのためじゃない』など。

ぼくが両氏を混同するのは、ともに女性で、名字が『柚』で始まり、読みも「yuzuki」なのが原因だ。さらにふたりとも直木賞候補に何度か名を連ねてきた。それなのに読んだことがなかったから、余計こんがらがってきた気がする。

今回『盤上…』を読んで”柚月ワールド”には馴染むことができた。次は、もうひとりのYuzukiの『BUTTER』か、それとも―。愉しみが、また、広がった。

/IMG_7262-scaled-e1602331720753-640x360.jpg)

/IMG_7258-scaled-e1602331808711-640x360.jpg)